冬の青空は、音がしない。

私鉄の車両基地の脇道に入ると、街の息づかいがふっと止まる場所がある。線路の向こう側は機械の気配が濃いのに、こちら側は人通りがほぼ皆無で、足音だけが自分のものではないように遅れて聞こえる。

その路地裏に、古い家があった。

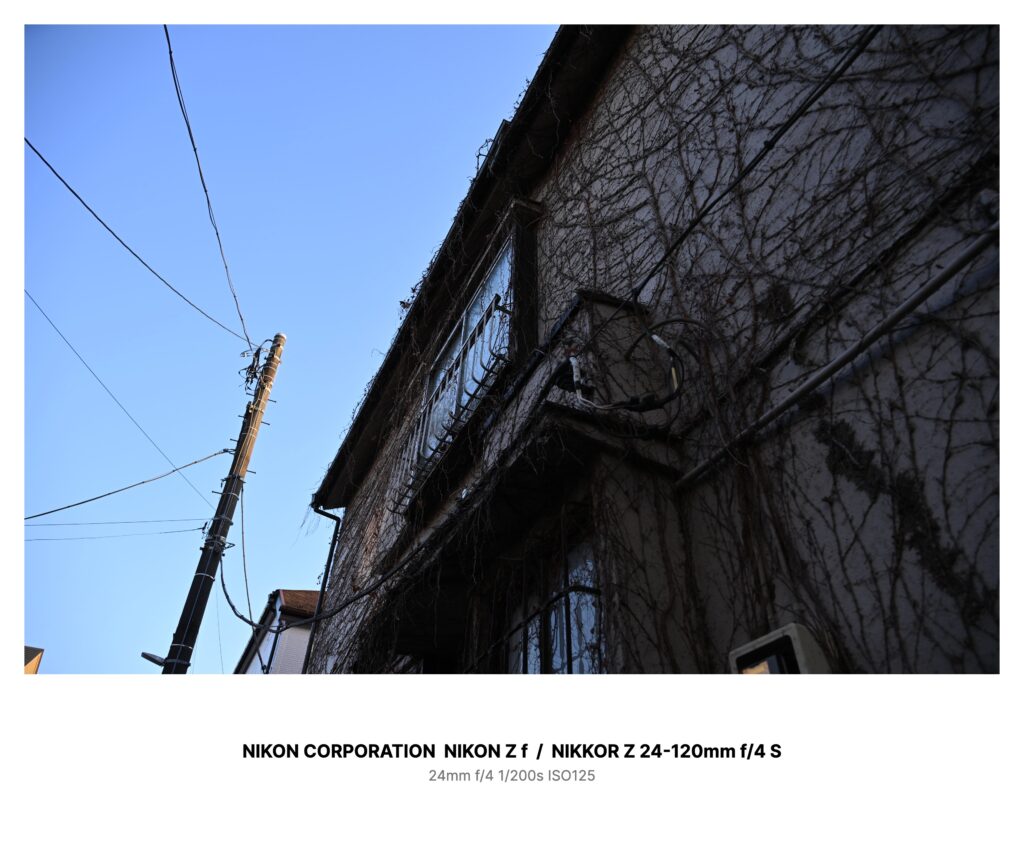

壁一面に枯れ蔦が絡みつき、窓の柵は影を増やすためだけに存在しているみたいに黒い。配線の束が外壁にくくり付けられていて、電線が何本も頭上を横切る。空が広いぶん、家の暗さが際立って見えた。

近づくと、二階の窓は空を映して、内部の気配を返さない。

でも一階の小さなすりガラス――台所らしい位置の窓だけは、違った。曇った向こうに、調味料の瓶らしき影が並んでいる。生活の証拠。住んでいるのかもしれない。住んでいないのかもしれない。

どちらでもいいはずなのに、なぜか「確かめたい」と思ってしまった。

すりガラスの向こう、瓶の影は等間隔だった。

醤油、塩、胡椒……そんなふうに勝手に名前を当てはめていく。すると、瓶の一本だけが、僅かにズレた。

ズレた、というより——“遅れた”。

ガラスの向こうで、瓶の影が一拍遅れて動いたように見えた。私が瞬きをした瞬間の残像が、窓の内側だけに残っている。窓だけが、別の時間を再生しているみたいだった。

背後で、乾いた「パチ」という音がした。

電線が鳴るときの、あの気温の低い音。見上げれば電線はただ張られているだけなのに、音だけが窓へ向かって落ちていく。

もう一度、すりガラスを見る。

瓶の影が増えている。一本、また一本。最初からあった数を、私は思い出せない。思い出そうとすると、代わりに「棚に並べる手」の感触が浮かぶ。冷たい瓶底、湿ったラベル、指先に残る酢の匂い。自分の記憶じゃない匂いだった。

ガラスの白い曇りに、細い線が走った。

蔦の影が窓枠に落ちているのだと思った。でも線は、蔦のように外側から伸びてはいない。内側から、曇りを削るように、ゆっくりと線を引いている。

“指”だ。

すりガラスの向こう側で、誰かが指先で曇りをなぞっている。なぞった場所だけ透明になり、そこからこちらを見ようとしている。

透明になった小さな円の奥に、目はなかった。

代わりに、黒い線が密集していた。絡まった細い縄、ほどけた髪、あるいは配線の束。眼球の代わりに「線」が詰め込まれている。視線ではなく、回路がこちらを測っている感じがした。

私は後ずさった。

足元の小石を踏む音が、路地裏で不自然に反響する。音が反響しすぎて、どこか別の場所で鳴っているみたいになる。

その瞬間、家の外壁の配線が、わずかに揺れた。

風ではない。束ねられた線が、自分で体を整えるみたいに“うねった”。電線の上を何かが走る気配がして、頭上から冷たいものが垂れてくる。見上げる前にわかった。

これは、上にいる。

背中に、冬の空より冷たい影が落ちた。

振り向くと、路地の端の電柱のあたりから、線が一本、こちらへ伸びている。いや、線に見えるだけで、それは細い腕のようでもあり、蔦のようでもあった。皮膚の代わりに被覆、血の代わりに電流。関節のところだけ、古い接続部品みたいに膨らんでいる。

それは音を立てずに、私の頭上を渡り、家の窓へ向かった。

すりガラスの曇りをなぞっていた指が止まる。透明な小さな円の向こうで、瓶の影が一斉に揺れた。棚の上に並んだ“生活”が、帰ってきた主を迎えるみたいに。

そのとき、曇ったガラスの向こうで、もう一本の指が現れた。

二本、三本。指は増殖する。窓の曇りを削り、透明な穴をいくつも開けていく。穴の数だけ、こちらへ向けた“観測”が増える。

目の代わりの絡まった線が、穴ごとに別々の角度で、私を測ってくる。

私は走った。

振り向かなかった。振り向くと、何が「住んでいる」のかが確定してしまう気がした。確定した瞬間、私の側のどこかに、その“住み方”が移ってくる気がした。

路地を抜け、車両基地の音が戻ってきたとき、ようやく息ができた。

その夜、台所に立っていると、棚の端に見覚えのない小瓶が一本あった。透明で、ラベルのない瓶。中身は黒い液体で、底のほうだけ微かに泡立っている。

触ると、指先がぴりっとした。

静電気とは違う。もっと“線”に触れたときの感覚。私は瓶を戻そうとして、ふと気づいた。棚の上の調味料が、等間隔に並びすぎている。誰が並べた? 私はいつ、こんな几帳面だった?

小瓶のガラスに、曇りが出た。

息をかけたわけじゃないのに、白く曇る。その曇りに、内側から、細い線が走る。

指が、なぞっている。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。