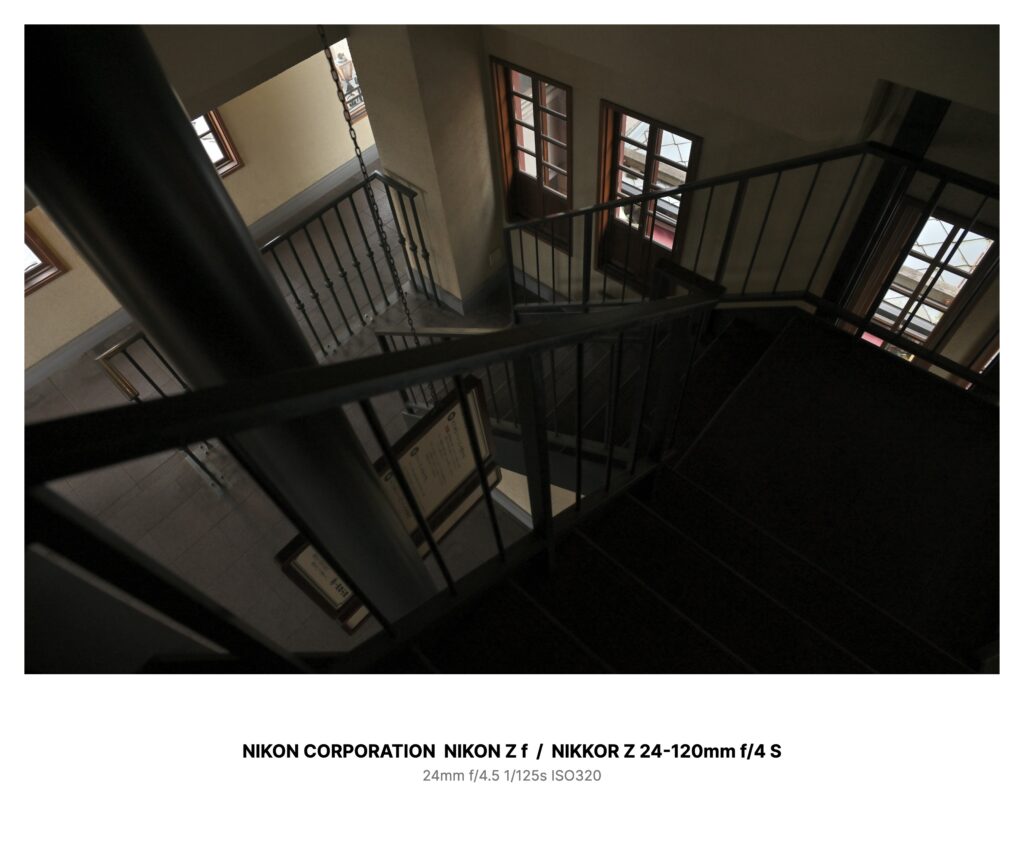

階段を下りていると、奇妙な感覚に襲われた。

まるで、降りても降りても同じ踊り場に戻ってきてしまうような、時間の輪の中を歩かされているような――。

そのとき、窓ガラスに映るものに気づいた。

自分の姿ではない。肩を落とし、顔を見せぬまま、ただじっと立ち尽くす黒い影。

窓の外にいるはずのそれは、目を逸らすたびに、いつの間にか階段の踊り場へと移動していた。

気づけば、下へ続く階段は影の先へと伸び、逃げ場を失った。

影は何も語らない。ただこちらを待っている。

「降りてこい」とでも言うかのように。

誰かが一度、この階段で姿を消したのだろうか。

もし降りたなら、自分もまた二度と上には戻れない気がして、足が固まった。

そのまま踊り場に立ち尽くしていると、階下からかすかな足音だけが、こちらに近づいてきた。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。