日曜の朝、六時半を少し過ぎたころ。住宅地の角を曲がると、いつも同じ場所に高校の入口が見える。まだ街が目を覚まし切っていない時間帯で、通学路の標識だけが妙に白い。

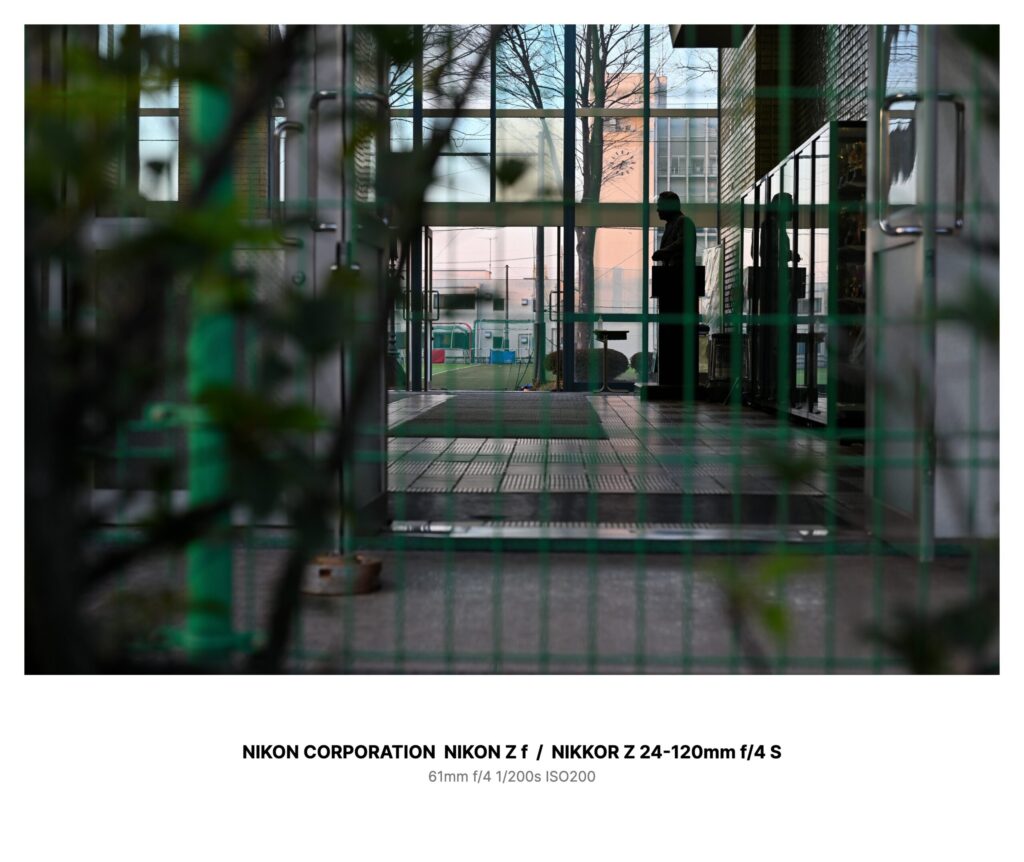

入口はネット越しだ。緑の格子が視界の前に一枚挟まって、校舎のガラスが向こう側の世界を薄く閉じ込めている。右手には、創設者だか学校長だかの胸像が置かれている。横顔の輪郭だけが、朝の淡い光に切り抜かれて、まるで誰かが立っているみたいに見える瞬間がある。

最初に気づいたのは、ネットの「一マス」だった。ほかは抜けているのに、そこだけ膜が張ったみたいに塞がっている。虫でも絡んだのかと思って目をこらしたが、透明で、濡れたガラスみたいに均一だった。場所は胸像の胸の高さと、ちょうど重なる。

その日を含めて、三回続けて同じマスが塞がっていた。風の日も、乾いた朝も。指で押すと、膜はわずかにたわんで戻る。破れない。網の穴を埋めるような薄さなのに、変に「強い」。まるで向こう側から張り替えられている。

四回目の朝、塞がった一マスの表面に、霧がふっと乗った。自分の吐息が当たったのだと思った。だが、霧は息の形にはならず、きっちり四角の枠を保ったまま、白い粉のように輪郭を固めた。格子の中に、格子がもう一枚生まれたみたいだった。

その白は、ゆっくり移動した。隣のマス、また隣のマスへ。濡れが広がるのではなく、「印」が押されていく。○でも×でもない。短い縦線が一本、次に横線が一本。チェックの角だけが、几帳面に揃って増えていく。

背筋が冷えたのは、胸像の台座の銘板が見えたからだ。普段は名前と年号が彫ってあるだけのはずなのに、薄い光の加減で、そこに小さな四角が並んでいるのが分かった。升目。しかも、いくつかが黒く沈んでいる。校内のどこかにある出欠表の縮小版みたいに。

チェックの角は、ネットの上を進みながら、胸像の前で一度だけ止まった。止まって、角度が変わった。まるで「見上げる」動きだった。音はない。なのに、その瞬間だけ、ガラスの向こうの廊下が少し明るく見えた。

塞がった一マスを覗き込むと、廊下の床が違っていた。今見えているはずのタイルではなく、もっと新しい、光沢のある床。時間帯も違う。朝日ではなく、昼の天井灯の明るさがそこにある。誰もいないはずの入口に、制服の袖のような影が横切った。

反射だ、と言い聞かせて顔を上げた。外は相変わらずの薄い青。静かな住宅地。車も来ない。なのに、塞がった一マスの中だけが、学校の「昼」を持っていた。

その翌週、六時二十九分に同じ場所へ立った。時計を見た。六時三十分快。胸像はいつも通り横顔で、動かない。ネットはいつも通り揺れない。塞がった一マスだけが、最初から少しだけ膨らんでいた。

六時三十ちょうど。膜の裏から、指の腹で押されるような圧が来た。網の穴に沿って、きれいに四角く盛り上がる。そこに霧が乗り、チェックの角が一つ、内側から描かれた。

その瞬間、ガラスの向こうの胸像が「こちら」を向いた気がした。横顔のはずが、塞がった一マス越しに見ると正面になる。像の目は彫られていないのに、眼窩の影だけがまっすぐこちらを捉えている。見られている、という感覚だけが、格子の目に引っかかった。

台座の升目のうち、一つだけが白く浮いた。黒でもなく、空白でもなく、白い“未記入”の升。そこへ、さっきのチェック角が重なった。重なった瞬間、私の手の甲に冷たい痛みが走った。

触れていないのに、格子の跡が浮き出た。緑の線のような、四角い印。網目の形そのままに、皮膚の上で「区切り」ができていく。水で洗っても消えなかった。石鹸でも、こすっても。線だけが薄く残って、まるで最初からそこにあったみたいに馴染んでしまった。

それから毎朝、六時半になると、手の甲の格子のどこか一升が、少しだけ湿る。湿りは内側から出てくる。汗の出方ではない。膜の裏の圧と同じ、押される感触がある。窓ガラスに息を吹きかけたときのように、白い曇りが小さな四角の中にだけ生まれる。

格子の曇りは、日によって場所が変わる。チェックの角が増える日もある。増え方は規則正しい。まるで、誰かが出欠を取っている。

日曜の朝、校門の前に立たなくなっても、格子は私の中で続いた。境目を越えてきたものは、境目を必要としなくなるのだと知った。ネットの一マスが塞がったとき、私はすでに、向こう側の名簿に“出席”してしまっていたのかもしれない。

今朝も、六時三十分。手の甲の一升が曇った。曇りの中に、胸像の横顔の輪郭だけが、薄く浮いている。学校へ行かなくても、見なくても、あの入口の右側で、誰かが変わらず立っている。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。