そのモールは、昼間は家族連れや学生で賑わう、よくある複合施設だった。

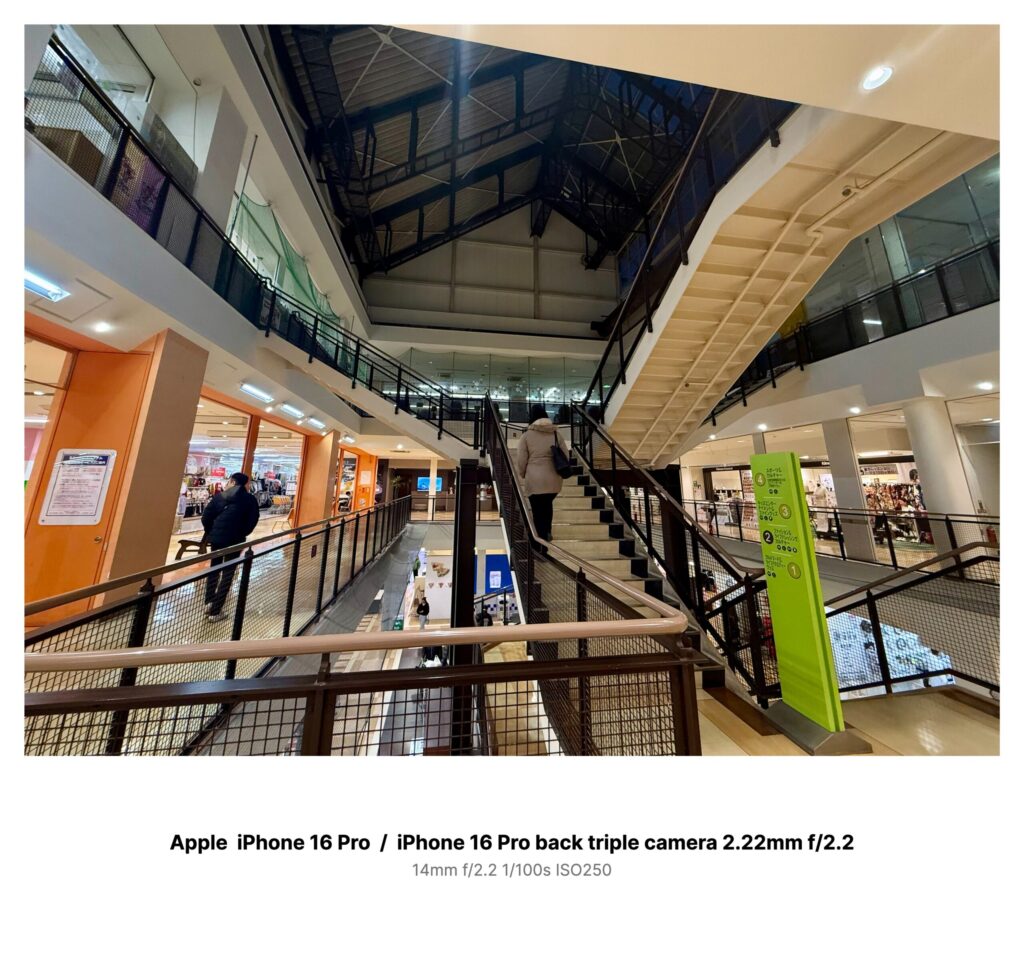

吹き抜けの天井は鉄骨が格子のように組まれ、中央の階段が上階へと伸びている。手すりの網目、床の光沢、オレンジ色の店構え、そしてフロア案内の細長い緑の看板。どれも、見慣れた“明るさ”を前提に設計された景色だった。

防災センターに配属されたばかりの頃、先輩に言われた。

「この建物、夜は階が増える」

冗談だと思って笑ったが、先輩は笑わなかった。

「増えるっていうか……数え方が、向こう基準になる」

深夜一時過ぎ、警備員の佐々木から内線が入った。

「フロア案内、見に来てもらえますか」

声は落ち着いているのに、言葉がやけに短い。こちらが「どの案内です?」と聞く前に、彼は続けた。

「緑のやつ。階段の横。表示が……一個、増えてます」

館内は閉店後で、必要最低限の照明だけが点いていた。

吹き抜けを渡る足音が、普段よりも長く響く。天井の鉄骨の闇が、光を吸って奥へ奥へと伸びていく。

問題の緑の看板は、いつもの場所に立っていた。

丸い数字が縦に並び、「4」「3」「2」「1」までが見える。そこまでは、確かに正しい。

その下に、もうひとつ丸があった。

「0」

印刷のにじみでも、シールでもない。案内板の表面そのものに、最初からあったかのように馴染んだ“0”だった。

さらに、その“0”の横だけ文字が違う。日本語でも英語でもない。薄い線で引いたような記号が、短く並んでいる。

佐々木はライトで照らしながら言った。

「さっきまで、なかったんですよ。で、監視盤のログに『0F』って出たんです」

そんなはずはない。フロア設定は1〜4階と地上出入口しか登録していない。

だが彼の手元の端末には、確かに表示が残っていた。

【0F STAIR A MOTION】

「誤設定だ。センサーの割り当てが——」

言いかけて、私は黙った。

“0F”の次の行に、見覚えのある文字列があったからだ。

【LOST】

遺失物。落とし物。

その単語を、施設のシステムが英語で吐く理由がない。英語表記は、マニュアル上の切替をしない限り出ない。

佐々木は、階段を見上げた。

吹き抜けの真ん中を貫く段が、上へ上へと続いている。上階の通路も、いつもと同じ角度で折れている。

なのに、視線だけが引っかかる。段の途中の“何もないはずの位置”に、踊り場があるように見えた。見えたというより、見える気がする、という程度の曖昧さで。

「行ってみます」

佐々木が言う。私は止めようとしたが、舌が動かなかった。

彼の背中が、すでに“こちら”の常識から半歩外れているのが分かったからだ。

二人で階段を上った。数段上がるごとに、足裏の感触が微妙に変わる。コンクリの硬さが、湿った木材みたいに柔らかい瞬間が混じる。

佐々木が小声で段数を数え始めた。

「……四十、四十一、四十二……」

彼の声が、四十五でいったん途切れた。

同じ段を、もう一度踏んだのだ。

足が勝手に戻ったわけじゃない。確かに前へ進んでいるのに、段数だけが巻き戻る。網目の手すりの一部に擦れた跡がある。さっき通った“目印”が、また同じ高さで現れた。

吹き抜けの空気が、急に冷たくなった。

耳の奥で、館内放送のチャイムが鳴った気がした。閉店後は流れないはずの、あの短い旋律が。

次の瞬間、上階通路の照明が、昼間の色に変わった。

白く、強く、影を切り分ける光。閉店後のぼんやりした非常灯とは別物の明るさだった。

踊り場の先に、人がいた。

ベージュのコートで、肩に黒いバッグを掛けている。顔は見えない。背中だけが、ゆっくりと上へ向かっている。

その歩き方が、奇妙に“慣れて”いた。迷っている人の足取りではない。目的地を知っている人間の足取りだった。

佐々木が呼び止めようとしたが、声にならなかった。

その人は振り返らない。足音も立てない。階段の中央を、まっすぐ上がっていく。

私たちは追った。

追っているのに、距離が縮まらない。段を上るほど、吹き抜けが広がる。天井の鉄骨が、さっきよりも高い位置にある。建物が伸びているのではなく、こちらの“尺度”が縮んでいるようだった。

緑の案内板が、いつの間にか、踊り場の横に立っていた。

さっきと同じ板。さっきと同じ数字。

ただひとつ違うのは、“0”の横の記号が、今度は読める形になっていたことだ。

「遺失物室」

文字は、確かに日本語だった。

しかも見慣れたフォントではなく、紙のレシートに印字されたような、どこか擦れた字。

遺失物室は、施設の1階にある。ここは上階のはずだ。

なのに、看板は断言している。ここが“0階”だと。

その時、佐々木の無線が勝手に鳴った。

雑音の向こうで、誰かが同じ言葉を繰り返している。

「異常なし、戻ります。異常なし、戻ります」

それは、佐々木の声だった。

彼が毎晩、定時連絡で言う文句とまったく同じ調子で。

佐々木が無線を握り潰すように強く掴んだ。

指が震えている。私は、彼の肩越しに、踊り場の先を見た。

通路の向こう、閉店しているはずの店が開いていた。

オレンジ色の枠の中に、見たことのない看板。ショーケースの中の品物は、どれも値札が裏返っている。

客がいる。何人もいる。けれど誰も、こちらを見ない。見ないどころか、視線が“最初から存在しない”みたいに、顔の向きが定まっていない。

私はその場で、携帯のカメラを起動した。

記録しようとした瞬間、画面が暗転し、バッテリー残量がいきなり0%になった。さっきまで満タンだったのに。

代わりに、佐々木の端末の画面が勝手に切り替わった。

【0F LOST PROPERTY CHECK OUT】

チェックアウト。

貸し出しの返却処理に使う言葉だ。

次の行に、名前が出た。

私の名前だった。

呼吸が止まった。

佐々木が、私を見る。助けを求める目だった。けれど、その目の奥に、別の何かが混じっている。

“それはあなたのものだろう”という、妙に事務的な視線。

ベージュのコートの人が、踊り場の上で立ち止まった。

振り返らないまま、黒いバッグだけが、少し揺れた。

そして、階段のさらに上へ消えていった。消えたというより、最初からそこにいなかったみたいに、段の影へ溶けた。

その直後、吹き抜けの光が落ちた。

非常灯の薄暗い色に戻り、風が通路を抜ける音だけが残った。遺失物室の文字も、看板の“0”も、元通り消えている。

私は、手のひらに何かがあることに気づいた。

いつ握ったのか分からない、小さな白い紙片。

レシートだった。印字は薄いが、確かに読めた。

【0F 遺失物室】

【受付:03:33】

【品名:社員証】

社員証。私の社員証。

ポケットを探ると、胸の名札ごと消えていた。ストラップの痕だけが残っている。

佐々木が青ざめて「戻りましょう」と言った。私は頷いたが、頷いた瞬間に思った。

私たちは、さっき“戻った”ばかりではなかったか。

翌朝、佐々木は何事もなかったように出勤し、何事もなかったように退勤した。

「昨夜? 普通に巡回してましたよ。0階? 何の話です?」

彼は、私の顔を見ても首を傾げるだけだった。端末のログも消えていた。無線の記録も残っていない。

残ったのは、レシート一枚だけ。

——のはずだった。

昼休みに、施設の広報がSNS用に上げる写真を見せてきた。

「昨日のモール、いい感じに撮れてますよね。階段の写真。これ、使っていいですか?」

画面に映っていたのは、吹き抜け階段の俯瞰。

緑の案内板が立ち、通路に人影があり、中央の階段を誰かが上っている。

ベージュのコートで、黒いバッグを肩に掛けて。

その背中は、私のものだった。

背中の癖、肩の落ち方、歩幅。間違えようがない。

私は、昨日の深夜、その時刻に防災センターでログを確認していた。階段を上ってなどいない。

広報が言う。

「これ、監視カメラの切り出しなんです。写りが良かったからって警備さんが——」

警備さん。佐々木が。

画面を拡大すると、緑の案内板のいちばん下に、薄く丸が写っていた。

「0」

昼間の光の中で、消えかけたインクみたいに、かろうじて残る輪郭。

その瞬間、ポケットの中で紙がほどける感触がした。

昨夜のレシートだ。慌てて取り出すと、印字が消えていた。

白紙になった代わりに、中央にスタンプだけが残っている。

【LOST】

私は、反射的に社員証の再発行申請をした。

受付の担当者は端末を見て、困ったように眉を寄せた。

「……すみません。あなた、登録が“遺失物”扱いになってます」

「何です、それ」

「所属部署が……0階、遺失物室。退館処理が、未完了です」

言葉の意味が理解できないまま、私は吹き抜けへ戻った。

昼の賑わいの中で、中央階段はいつも通りにそこにある。緑の案内板も、いつも通り「1」から「4」しかない。

私は安心しかけて、ふと、背後の気配に気づいた。

誰かが、階段を上っている。

振り返ると、ベージュのコートの背中が見えた。

黒いバッグ。私の歩幅。私の癖。

その背中は、上へ上へと進んでいく。

追いかけようと足を出した瞬間、館内放送のチャイムが鳴った。

閉店後にしか流れないはずの、短い旋律。

そして私は理解した。

昨夜、0階から戻ってきたのは“私”ではない。

戻ってきたのは、監視カメラに残るはずのない「記録」そのものだ。

本体は、まだ階段の途中にいる。

いまも、どこにもない0階へ、上り続けている。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。