その建物に住み始めた時、管理会社は「外壁の蔦は撤去予定です」と言った。けれど季節がいくつ巡っても、蔦だけが増えていった。枯れた蔦が落ちる音で夜中に目が覚めるほどなのに、朝にはまた元通り、壁に貼り付いている。

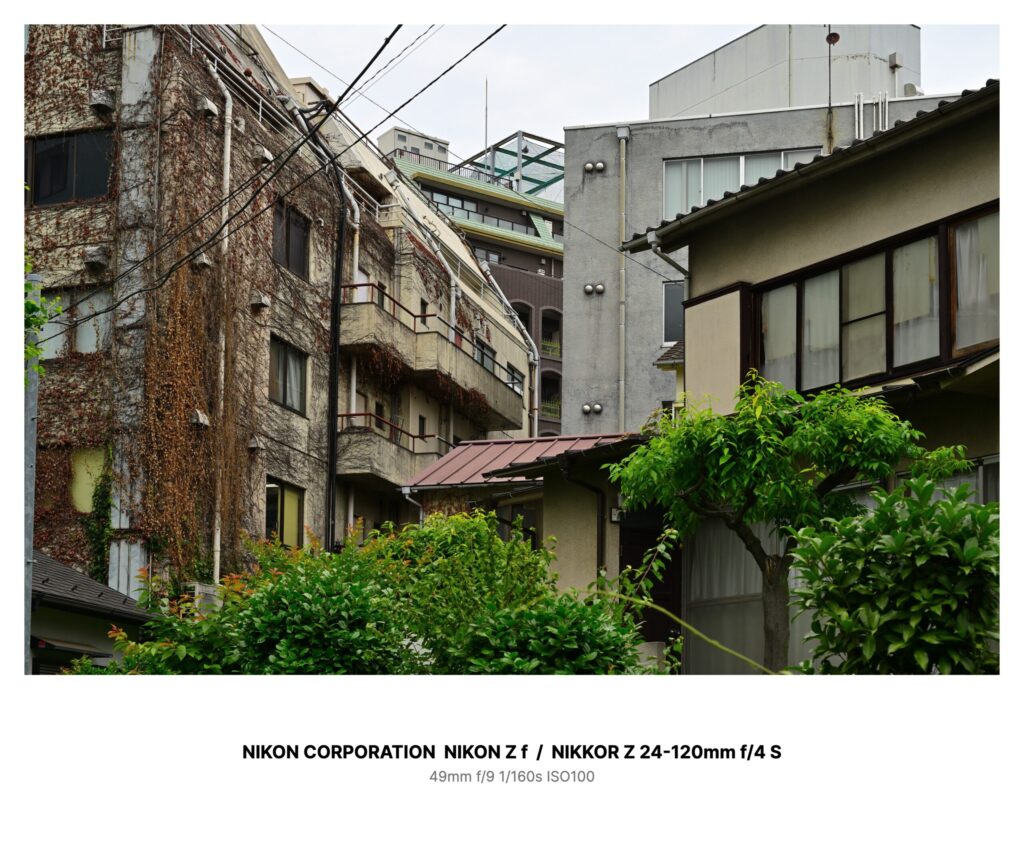

私はその蔦に覆われた古い建物の三階の端に住んでいた。玄関を出ると、外廊下の先に路地の空が細く切り取られて見える。何本もの電線が斜めに交差して、空を縫い止めているみたいな景色だった。

ある日、共用の郵便受けに見慣れない封筒が挟まっていた。宛名も差出人もない。部屋番号だけが、鉛筆で薄く書かれている。中身は写真が一枚だった。

写っているのは、うちの建物と、向かいの家と、その間の路地。蔦の壁、古いバルコニーの影、右手の家の黄ばんだカーテン、手前の青い若葉。まさに毎朝見ている風景なのに、写真の空だけが「足りていない」。電線の交差点のあたりに、縦に削られたみたいな空白があった。

見上げた現実の空には何もない。薄曇りが広がっているだけだ。なのに写真の中では、電線がその空白を避けるように僅かに曲がり、枯れ蔦の枝がそこへ向かって指みたいに伸びている。

その夜、風がないのに電線が鳴った。弦をつま弾くみたいな「ピン」という音が、一定の間隔で落ちてくる。外廊下の手すりに寄りかかった瞬間、壁の蔦が布のように擦れる音がして、背筋が冷えた。枯れているはずなのに、湿ったものが動く気配がした。

向かいの家の窓のカーテンが揺れた。室内の灯りはない。人の気配もない。それでも揺れ方だけが生々しくて、まるで内側から息を吹きかけているみたいだった。

翌朝、写真を見た。空白の縦筋が少し太くなっている。昨夜と同じ位置だ。いや、同じではない。電線の交差点から、空白が“垂れて”いる。首を吊る縄のように。

外へ出て確かめようとした瞬間、頭上の電線がひとつ、ゆっくりと撓んだ。誰かの重みが乗ったように。音もなく、たわみだけが増えていく。

蔦の枝先が、昨日までの形と違っていた。枯れ枝が一本、電線へ向かって伸びている。外壁に貼り付いていたはずの蔦が、意思を持っているみたいに“ほどけて”いる。枝先が電線に触れた瞬間、「ピン」と鳴った。

その音に合わせて、空が欠けた。現実の空が、写真と同じように縦に抜け落ち、そこだけ遠近が狂う。遠いはずの空白が、外廊下の目の前に迫ってくる。

空白から、何かが降りてきた。

人の形ではなかった。電線のたわみと、蔦の枝と、カーテンの揺れが寄り集まって、結び目だけが“意思”を持ったように動く。結び目がほどけ、ほどけた先が指のように分かれ、空白の縁に濡れた跡を残しながらこちらへ伸びてくる。

息が詰まった。声が出ない。足が動かない。電線の鳴りが鼓動と重なって、体の中のどこかが弦になってしまう。蔦の指が首元へ触れた瞬間、皮膚の下で絡まる感触がした。血管に蔦が入り、神経に電線が結びついていく——そういう理解の仕方しかできない痛みだった。

私は反射的に、外廊下から階段へ飛び込んだ。手すりに爪を立てて、必死に下りる。踊り場の窓から見える手前の若葉の木に、視線が引っかかった。青い葉が揺れている。その揺れは風じゃない。何かが近づくときの、逃げ道の合図みたいだった。

一階へ降りた瞬間、結び目の動きが止まった。路地の手前、若葉の木のあたりで、見えない境界に当たったみたいにぴたりと止まる。代わりに、蔦の壁の一部が濡れたように艶を帯び、そこだけが生き物の肌みたいに光った。

数日後、私はこの建物を出た。引っ越し当日、最後に共用の郵便受けを確認すると、また封筒が挟まっていた。写真が一枚。

空白はない。代わりに、電線の交差点に小さな結び目がはっきり写っている。そして蔦の壁の濡れた部分の手前——外廊下の影に、こちらを見返す顔がある。首元には、蔦の痕と細い線の痕が、きっちり結ばれた形で残っていた。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –