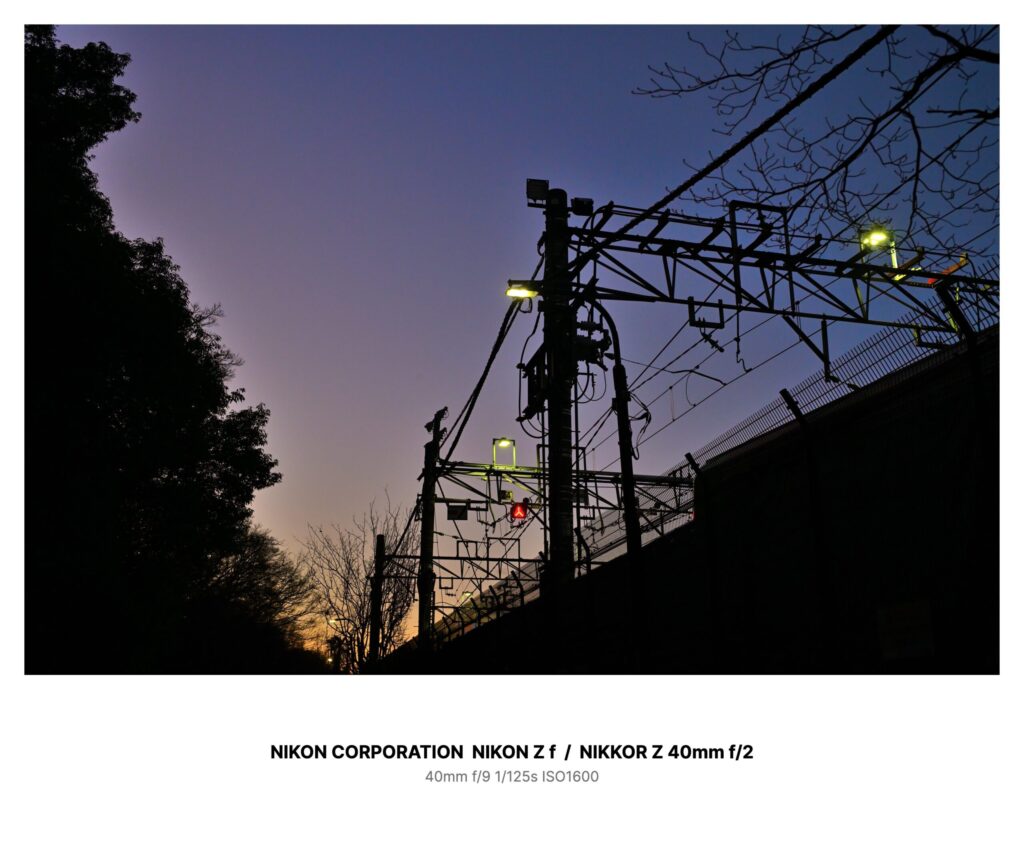

川沿いの緑道は、季節が傾くほど静かになる。左は木々の密度が増して、川面の匂いが濃くなる。右は車両基地のフェンスが延々と続き、金網の向こうで電線と鉄骨が絡み合っている。夕暮れの空だけが広く、設備の影が黒く切り抜かれて見える。

ある日、緑道を歩いていると、基地側の高いところで灯りが点いているのに気づいた。淡い黄緑色の作業灯。その下に、赤い信号がひとつだけ、妙に小さく、妙に強く灯っていた。停止。線路がこちらにないはずなのに、こちらへ向けて止まれと言っているみたいだった。

そこは不思議な場所で、音が消える。川の流れはあるのに水音が遠い。基地の中には車両が眠っているはずなのに金属音ひとつ聞こえない。代わりに、頭上の架線がいつも微かに鳴っている。風のせいではない。張り詰めた弦が、誰かの手でそっと触れられているような、ひくい振動。

赤い信号を見つけてから、緑道で足を止める癖がついた。信号の赤は、見ていると目の奥に残る。瞬きのたびに、暗いところだけが赤く浮く。フェンスの影に映る自分の輪郭まで、赤い縁取りを持ったみたいに見えた。

その夜も、いつものように川と基地の間を抜けた。木々は黒く重なり、フェンスは暗闇を縫い合わせた縫い目みたいに伸びていた。空は藍色で、枝が網のように張り出している。作業灯が点いて、赤い停止信号も変わらず灯っていた。

ふと、信号の赤が“自分の高さ”に降りてきたように感じた。もちろん、灯りの位置は変わらない。なのに赤が、目線の正面にある。自分と信号の間に、見えない板が立ったみたいに、歩幅が吸い取られる。

足が止まった瞬間、音が戻った。川の水音、風に擦れる枝、金網が鳴る金属の揺れ。いっぺんに押し寄せたはずなのに、どれも遠い。自分だけが、透明な箱に閉じ込められたようだった。

赤い信号の下に、影が増えていた。鉄骨のトラスの上、作業灯の横。そこに人が立っている。いや、立っているというより、架線に“引っかかっている”。高い場所にいるのに、足が宙ぶらりんではない。膝から下が、細い線に溶けて、電線の束と区別がつかない。

顔は見えなかった。暗いからじゃない。見ようとすると、視線が滑る。人の顔に備わっているはずの輪郭が、そこだけ抜け落ちている。代わりに、胸のあたりが奇妙に明るい。作業灯とは別の光が、内側から滲んでいる。信号の赤より鈍い赤。濡れた鉄の色。

その影は、こちらを見ていた。視線ではなく、“停止”で見ていた。赤い信号が、目の代わりになっている。

次に見えたのは、自分の影だった。フェンスに落ちるはずの影が、遅れて動いた。自分が一歩進むと、影は半歩しか進まない。もう一歩進むと、影はさらに薄くなって、足元から剥がれていく。

影が剥がれたところから、冷たいものが流れ出した。川ではない。自分の内側から、ひたひたと水音がする。口の奥に錆の味が広がり、舌が重くなった。喉の奥で、金属が擦れる。

赤い信号が、瞬かないまま、濃くなった。赤の中に、細い黒い線が現れた。数字のようにも、文字のようにも見える。読めないのに、意味だけが刺さってくる。停まれ。これ以上進むな。ここから先は、線路ではない。

その影が、腕を上げた。合図のようにゆっくりと。誰かに向ける“停止”の仕草だった。喋らない。音も立てない。なのに、その動きだけで、頭上の架線がいっせいに鳴った。ビリ、と空気が裂ける。

フェンスの向こう側が、一瞬だけ明るくなった。基地の灯りが増えたわけじゃない。夜の暗さが、薄皮みたいに剥がれたのだ。そこには、車両が並んでいた。いつもより多い。いや、多すぎる。車両の隙間に、同じ形の影がいくつも吊られている。架線や鉄骨に溶けた、顔のない人影。

吊られた影の胸には、それぞれ違う色の灯りがあった。鈍い赤、濁った黄、消えかけた緑。信号の色だ。誰かが、誰かの“停止”として、灯りに変わっている。

剥がれた自分の影が、フェンスをすり抜けた。金網を通れないはずなのに、影だけが薄くなって、向こうへ滑っていく。追いかけようとした瞬間、足首に冷たい輪が巻きついた。見下ろすと、細い線が、足元から伸びている。電線みたいに黒く、濡れた糸みたいにしなっている。

線の先は、上だった。トラスの上の影に繋がっている。引っ張られているのではない。導かれている。ここは線路で、こちらは車両で、赤い信号は“安全”のためにあるのだと、そういう理屈が勝手に頭の中で組み上がる。従えば、正しい。逆らえば、危ない。理屈だけが自分を縛る。

その瞬間、川側の木々がざわめいた。音ではなく、影の動きで。木々の間に、もうひとつの暗さが立っている。水面に映るはずのない黒。川は境界だ。基地も境界だ。緑道は、その間に挟まれた細い“通路”だ。通っていいのは、形があるものだけ。影だけになったものは、どちらへも行けない。

赤い信号が、少しだけ暗くなった。合図ではない。許可でもない。餌が落ち着いて、こちらの反応を待っている、そんな間だった。

その間に、自分は一度だけ、フェンスの影から目を逸らした。川の方を見た。木々の奥、枝の網の向こうの薄い空。そのわずかな余白に、息が入った。錆の味が薄れ、喉の金属音が遠ざかった。

振り返ると、トラスの上の影は動いていなかった。吊られたまま、信号の赤だけが残っていた。フェンスに剥がれかけた自分の影も、元の形に戻っている。まるで、何も起きなかったみたいに。

ただ、帰宅して靴を脱いだとき、足首の内側に黒い線が一本、細く残っていた。擦り傷のようで、擦り傷ではない。触ると、微かに震えた。頭上の架線が鳴るのと同じ、ひくい振動。

それからしばらく、緑道を避けた。けれどある夕方、遠回りできずに通った。作業灯が点き、鉄骨が空に刺さり、電線が絡み、赤い停止信号が変わらず灯っていた。

その赤を見た瞬間、なぜか確信した。信号は、電車を止めるためだけにあるのではない。止められるのは、車両だけではない。人間も、影も、名前も、時間も。必要なときに、正しく止まるものを、正しく止める。

そして、正しく止まらなかったものは、いつか“停止”として吊られる。あの架線の下で。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。