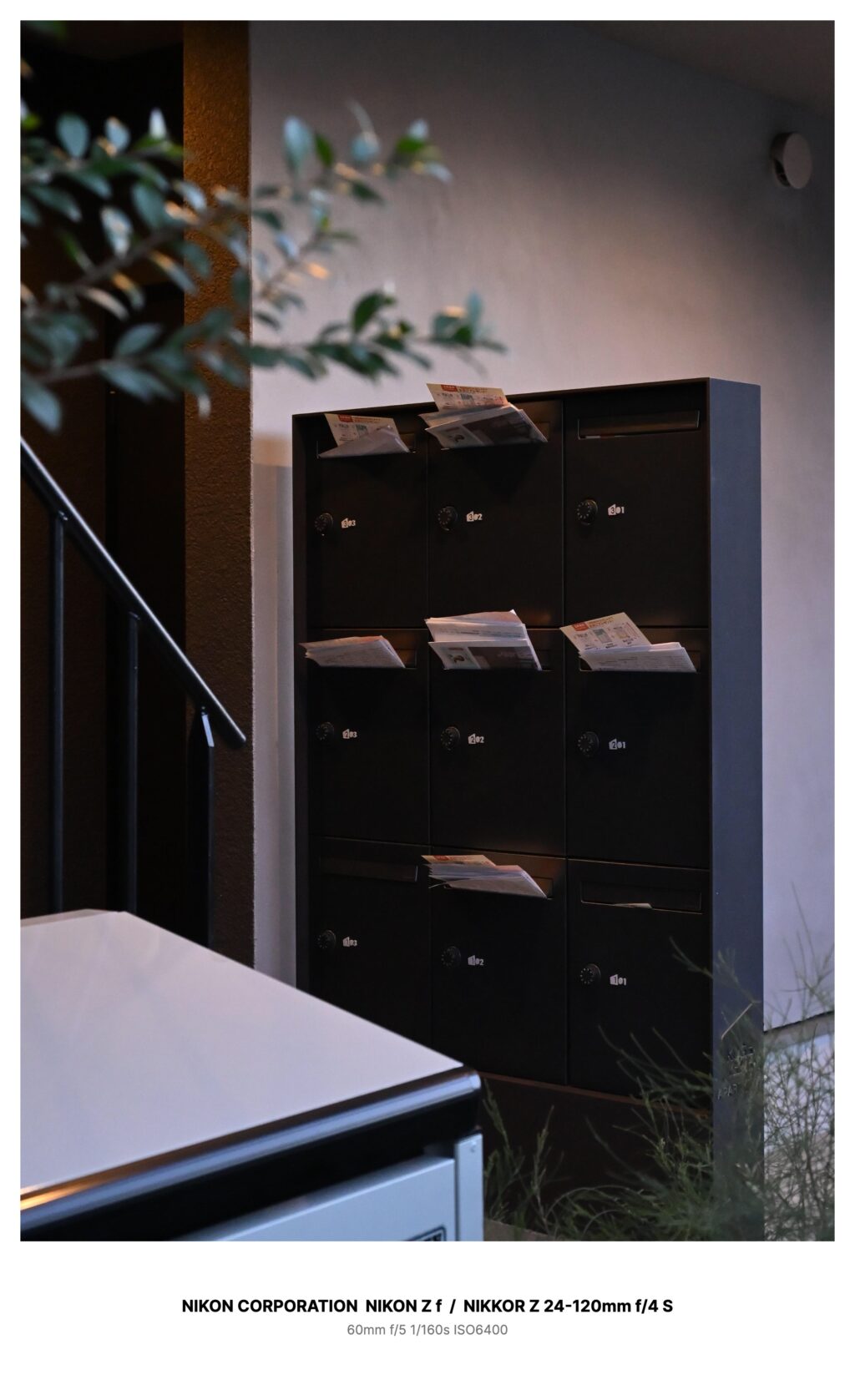

エントランス脇の集合ポストは、日中でも薄暗い。曇天の日はなおさらで、白い壁が灰色に沈み、階段の手すりだけが妙に黒く浮く。目の前を葉の影が揺れて、そこだけが生き物みたいに見える。

最初に気づいたのは、封書の「はみ出し方」だった。投函口から半分以上、紙が舌みたいに出ている。上段の301、302、303。中段の201〜203。下段の101〜103。どれも同じはずの箱なのに、302だけがいつも多い。厚みも、湿り気も、他と違う。

管理会社が回収しても、翌日には戻っていた。封書の角が、昨日と同じ折れ目で、同じ位置から覗いている。まるで「入ってきた」のではなく、「中で増えた」みたいに。

ある日、同じ階の住人がぼやいた。

「302、空室だよね。なのに、ずっと郵便来てない?」

確かに、302は何年も表札が出ていない。なのに、封書は絶えない。宛名が見える位置にあるものも多いのに、読もうとすると焦点が合わない。目の端だけで見える文字が、正面から見ると滲む。

その日、私は一通だけ抜き取ってみた。指先に、ひやりとした湿気が移った。紙なのに、皮膚みたいな温度だった。引っぱると、封書の中で何かが「引き返す」感触がある。糸をたぐるみたいに、抵抗が遅れて追いかけてくる。

投函口の奥から、ふう、と息が漏れた。

口をきくように喋る声ではない。湿った箱の中の空気が、肺みたいに出入りしただけ。それでも、封書の縁が小刻みに震えて、私の指を吸おうとした。

慌てて手を離すと、封書は自分で戻った。紙が紙のまま、するりと奥へ滑り込む。投函口の縁が、少しだけ濡れて光っていた。

その夜、眠れずに、もう一度エントランスへ降りた。廊下の明かりが消えていても、あそこは昼と同じように暗い。白い壁の丸い穴——換気口みたいな穴が、闇の点になっている。私は無意識に、その穴を見た。

穴の奥が、瞬きした。

真っ黒のはずの点の中で、薄い膜が閉じて開いた。目だ、と頭が理解するより先に、背中が冷えた。次の瞬間、集合ポストの前で、かさ、かさ、と紙が擦れる音がした。封書たちが、いっせいに「前へ」押し出されてくる。

302だけじゃない。201も、101も。番号のついたすべての口から、封書が舌を出すようにせり上がり、同じ高さで止まった。整然と、同時に。誰かに見せるために並べられたみたいに。

その中央、302の封書だけが、さらに一枚、ゆっくりと追加された。

宛名が、読めた。

私の名前だった。旧姓でも、今の姓でもない。昔、短い間だけ名乗っていた、誰にも見せたことのない署名の形。封筒の紙質は、なぜか私が子どもの頃に触ったことのある、古い賞状用紙のざらつきに似ていた。

背後で、換気口の穴が、もう一度瞬いた。

その視線は「見ている」というより、「数えている」感じだった。番号と、段と、届くべき場所を。

私は封書を取らなかった。取ったら、次に抜かれるのは封書じゃなくなる気がした。足を引きずるように階段へ向かい、手すりに掴まると、金属がぬるりと湿っていた。手のひらに、紙の粉みたいなものが付着していた。

翌朝、管理会社の掲示板に新しい注意書きが貼られていた。

「集合ポストの郵便物が増えている件につき、対応中です。むやみに抜き取らないでください」

対応中。誰が、何に。

その日から、封書は「私の部屋」にも届き始めた。ちゃんと投函される。普通の位置に、普通の角度で。けれど差出人欄が、必ず空白だった。

三通目の封書を開けたとき、便箋には短い文章が一行だけ印字されていた。

「配達先:302」

私はその日、引っ越しの見積もりを取った。早く、この建物から出ないといけない。そう思っていたのに、段ボールに荷物を詰めている最中、玄関の外で、かさ、と紙の擦れる音がした。

ドアの郵便受けから、封書が半分以上、舌のように出ていた。

宛名は、私の新しい住所だった。まだ誰にも伝えていないはずの。

そして封筒の端には、小さく番号が押されていた。

302。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。