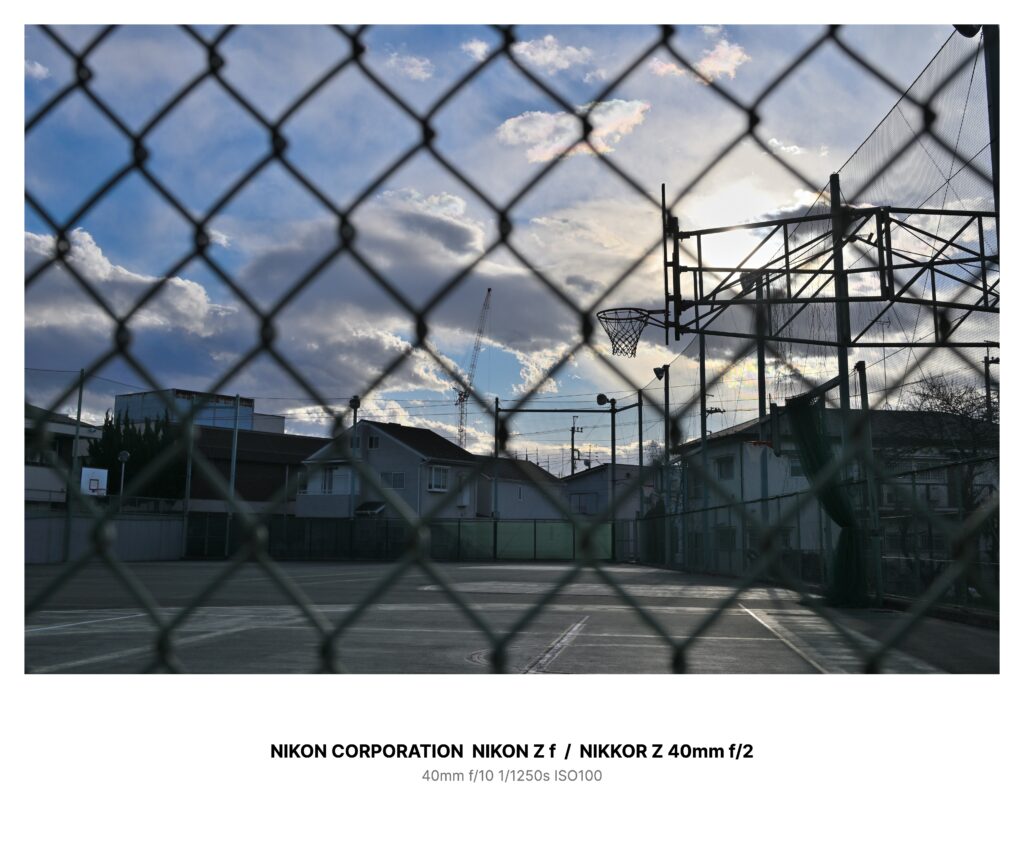

その学校の外周には、背の高い金網フェンスがある。夕方になると、校庭の奥まで見渡せるはずなのに、目はいつも同じ場所で止まる。バスケットゴールの黒い影と、コートを分ける緑の防球ネット。空は白く、雲は厚く、光だけが鋭い。

冬の終わり、用事の帰りにその前を通った。門は閉まっていて、校庭は無人だ。けれどフェンス越しのコートだけは、いつも「まだ終わっていない」感じがした。白線が乾ききらず、試合の余熱が地面に染みているみたいに。

金網の目を、ひとつ、ふたつと無意識に追ってしまう。視界は格子で切り刻まれ、向こう側の空間は「中」と「外」に分かれていく。バスケットリングの下、ネットの影が揺れた。風はない。揺れたのは、影だけだった。

そのとき、コートのどこかでボールが弾む音がした気がした。音は遅れて届くはずなのに、耳のすぐ後ろで鳴った。ドン。ドン。規則正しい。学校のチャイムみたいに正確で、間違いがなかった。

目を凝らすと、緑の防球ネットがわずかに膨らんでいた。布みたいに呼吸している。ネットの縁が、誰かの肩の高さに合わせたように盛り上がり、次の瞬間、すとんと落ちた。そこに人は見えない。ただ、重さだけが存在している。

光が雲の割れ目から差し込んで、金網の交点が瞬間的に虹色に滲んだ。色の輪が、コートの中央に落ちる。そこだけ、白線が「一本増えた」。あり得ない場所に短い線が現れて、すぐ消える。でも消え方が、消しゴムじゃなく、引っ張られてほどけるみたいだった。

ドン、という音がひとつ止んだ。代わりに、擦れる音がした。網が、金網が、何かにこすられている。見えない手が格子のひとつひとつを確かめるように、外側へ、外側へ、ゆっくり移動してくる。格子の目を渡っていく影は、指の数ではなく「人数」を数えているように見えた。

ふと、緑のネットが大きくたわんだ。吊り下がった布が人の形に似た瞬間、背中が冷たくなる。形はすぐ崩れたのに、崩れたあとにも「そこにいた」という空白だけが残った。空白は、コートの真ん中に立ったまま、輪郭だけを金網に写した。

金網の目の一つが、急に暗くなった。そこだけ夕影が濃くなる。次の目、その次の目へと暗さが移っていく。まるで、こちら側の時間が格子に沿って遅れていくみたいに。私は立ち位置を変えた。変えたはずなのに、暗さは追いついてくる。外側なのに、外に出られない。

最後に見えたのは、リングの下で結ばれたネットの口だった。そこが一瞬だけ締まり、何かを「数え終えた」みたいに細くなった。ボールの音が、もう一度だけ鳴る。ドン。今度は地面じゃなく、胸の内側で鳴った。

次の日、近所の人にそれとなく聞いた。「昔、放課後の片付けで、ネットの巻き取りを手伝っていた子がいた」と。誰がどこまで話したのかは曖昧で、結末だけが不自然に避けられていた。ただ一つ、決まり文句のように言われたことがあるらしい。「最後まで数えるな」。金網の目を、線を、人数を。放課後を、最後まで。

それ以来、私はその道を夕方に通らない。けれど冬の雲が厚い日、風のないはずの場所で、どこかのネットが擦れる音を聞く。金網の目が、こちらを数え直している。外側にいるはずの私を、「まだ中にいる」とでも言うように。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。