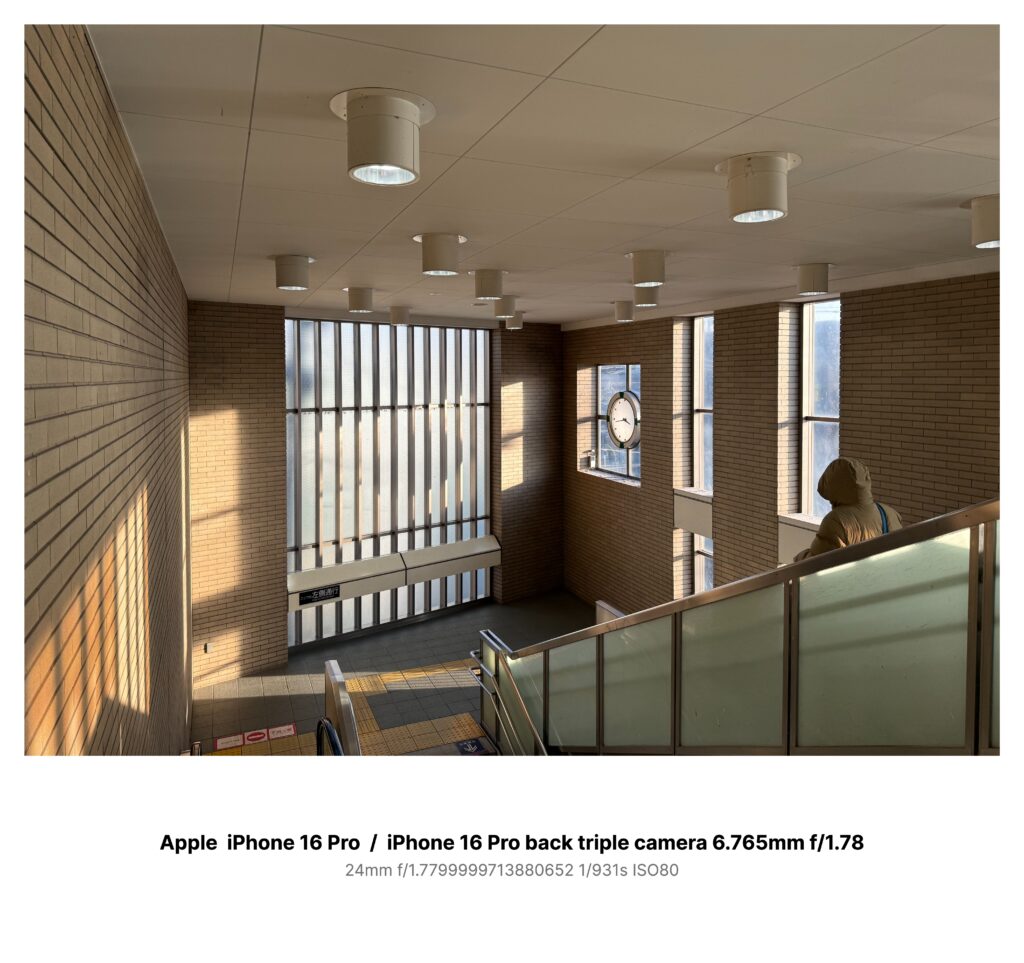

高架化された駅の階段は、明るすぎるほど明るい。改札口のすぐ脇、外へ降りる階段の上に立つと、縦長の窓が並び、午後の光が床に格子を落としている。写真の左側に見えているのは、降りた先の踊り場で折り返す“続き”の段だ。レンガ色の壁、白い天井、円筒形の照明。どれも新しく整っていて、清潔な“日常”の顔をしていた。

改札を出て外へ向かう途中で、私はその階段を降りかけていた。

窓際には丸い時計が掛かっている。三時四十四分。駅の時計は正確だ。合っているのが当たり前で、わざわざ確かめるほどのものでもない。

その日の私は、なぜか確かめた。

階段の右側を、フードを被った人がゆっくり降りていた。厚手の上着に、肩から斜めにかかる青いストラップ。顔は見えない。こちらに気づく様子もない。よくいる、ただの通行人。そう見えた。

けれど、目が離せなくなった。

理由は、説明できるほど大げさなものじゃない。歩き方が変でもない。ふらついてもいない。ただ、降りているはずなのに、距離が変わらない気がした。階段の段差は同じ形が繰り返される。見間違いだ。光のせいだ。窓の影が強すぎて、奥行きが狂っているだけだ。

そう思いながら、私は自分の視線を疑うほうに回した。駅で、突然おかしなものを見るほど疲れているのか。もし誰かに「何を見てるんですか」と聞かれたら、どう答えるつもりなんだ。

三時四十四分。

時計の針が、動いていないように見えた。

“動いていない”と言い切るには、ほんの一瞬しか見ていない。だから私は、確認するために見続けた。自分の勘違いを自分で終わらせるために。

一段。フードの人の膝が曲がる。靴が前へ出る。体重が移る。

それでも、位置が変わらない。

格子の影も、壁の明るさも、同じ形のまま張り付いている。まるで映像を止めたみたいに。いや、映像なら止まっているのは画面だけで、空気は動く。ここは駅だ。換気の風も、遠くのアナウンスも、どこかの改札音もある。世界は流れている。なのに、この階段の一角だけが、流れから外れている。

視線を逸らして、足元を見る。黄色い点字ブロック。手すりの金属。いずれも現実の手触りを持っている。私は自分に言い聞かせるように息を吐いた。

見上げると、梁に「ここでは左側通行」の表示がある。普段なら何とも思わない注意書きなのに、そのときは妙に“条件”に見えた。守るか、守らないか。守れたら何が起きないのか。守れなかったら何が起きるのか。

考えているだけで馬鹿らしい。左側通行なんて、ただのマナーだ。

そう結論づけた直後、私は違和感をもう一つ見つけた。

自分の影が、薄い。

光は強いのに、足元に落ちるはずの影が頼りない。影が薄いのは、角度の問題かもしれない。床の色の問題かもしれない。そうやってまた言い訳を探す。だが視線を壁へ移した瞬間、背筋が冷えた。

壁に、人の形をした黒い染みがあった。

汚れではない。影でもない。輪郭がはっきりしすぎている。肩のライン、頭の丸み、腕の位置。ちょうど、あのフードの人が立つならそこだという場所に、誰かの“抜け殻”が貼りついている。

フードの人は、影を落としていなかった。

影は壁に残ったまま、身体だけが、降りる動作を繰り返している。進まないのに、動いている。動いているのに、時間が進まない。

三時四十四分。時計は、正確に三時四十四分を指している。

私は、どうしていいか分からず立ち尽くした。逃げる、叫ぶ、誰かを呼ぶ。そういう選択肢は現実味がない。駅でそんなことをしたら、周囲のほうが異常になる。異常なのは自分の感覚かもしれないのに。

だから私は、いちばん日常的なことをした。

“普通に降りていこう”とした。

身体を左側へ寄せ、表示どおりに、左を通る。フードの人とすれ違う必要はない。そもそも距離が詰まらないのだから、すれ違いは起きない。私はただ、左の手すりに指先を添えた。

その金属が、やけにざらついていた。

磨かれたはずの手すりに、細い傷が無数に走っている。爪で引っ掻いたような跡。焦って握りしめたような跡。何度も同じ場所を掴んだ痕が、層になっている。

私は指を離した。掌に残る感触が、金属ではなく乾いた粉みたいだった。

その瞬間、足元の薄い影が、さらに薄くなった。

“取られている”という言葉が頭に浮かんだのは、そのときだ。怖いからではなく、説明が追いつかないときに、人は雑に言葉を当てはめる。取られている。剥がれている。失われている。

私は反射的に、階段の右側へ視線を送った。

フードの人が、こちらを向いているように見えた。フードの奥は暗いはずなのに、暗さがない。顔があるはずの場所が、奥行きのない白さで埋まっている。白いというより、白紙に近い。目も鼻も口も、見える気がするのに、どれも確かめられない。

その白紙が、少しだけ近づいたように見えた。

近づいたのではない。距離が“縮んだ”だけだ。階段の段数そのものが、私とあの人の間で折りたたまれたみたいに。

喉が鳴った。声が出ない。出すべきかどうかさえ判断できない。私はただ、左側通行の表示を見上げた。規範にすがるしかなかった。ここでは左側通行。守っていれば、まだ日常の中にいられる。守れなければ、三時四十四分に縫い止められる。

壁の人型の染みが、私のほうへ滲んだ気がした。

そのとき、改札口側でドアが開閉したのか、外気がふっと流れ込んだ。たったそれだけの風に、私は押されるように半歩よろけ、右足が一瞬だけ右側へ出た。

足首に、冷たい指が触れた感覚が走った。

皮膚ではない。もっと薄い、輪郭みたいなものを、ぺり、と剥がされた感じ。背中がぞわりと泡立つ。私は右足を戻そうとしたが、床の格子の影が黒い帯になって足首へ絡みつく。光のはずのものが、影として私を縛る。

壁を見る。人型の染みが、二つになりかけている。

新しい輪郭は、私の形だった。

私は、まだ何も起きていないふりをしたまま、左側へ体重を戻した。走らない。振り返らない。駅でいちばん怖いのは、異常そのものより、“異常な自分”だ。そう思い込むようにして、普段どおりの足取りを作った。

足首の絡みつきが、ほどけた。

背中に、薄い布が戻ってくるような冷えが走った。剥がされかけたものが、ぎりぎりで戻る感覚。私はそのまま梁の下を抜けた。

空気が、急に重くなる。

時計を見る。三時四十五分だった。

たった一分進んだだけで、世界は何事もなかった顔に戻る。遠くのアナウンスがはっきり聞こえ、改札の電子音が現実の速度で鳴る。私は息を吸って、ようやく胸の奥まで空気が入るのを感じた。

恐る恐る振り返る。

階段の右側に、フードの人はいない。

壁には、人型の染みが一つだけ残っている。さっきまでと同じ形で、同じ濃さで。あれが何なのか、確認する術はない。だが私は、もう一つ増えかけていた輪郭のことを忘れられない。

私はそのまま階段を降り、駅の外へ出た。夕方の風は普通の冷たさで、街の音も普通の速さだった。なのに、歩き出してからしばらく、足元の影だけが“普通”じゃない気がした。

影はある。ちゃんと自分の形をしている。

ただ、影の右足だけが、ほんのわずかに遅れてついてくる。

信じたくなくて、二、三歩、歩幅を変えてみる。影は追いつく。だが、左側通行の表示を思い出した瞬間だけ、右足が遅れる。まるで、右へ出たがっているみたいに。

私はその日から、三時四十四分が近づくと、駅を避けるようになった。時計を見ないようにした。見なければ、入りようがない。

けれど、時計を見なくても、影は知っている。

夕方、別の駅の階段で、ふと足元に目を落とすと、私の影が私より半歩だけ早く動いた。右足だけが、先に下りた。私が止まると、影も止まる。私が左へ寄ると、影も戻る。

ただ一度、影の右足が、戻らなかった。

床の格子がない場所でも、影はそこにだけ黒く残り、薄く伸びて、どこかへ向かっていた。改札口側の光ではない。あの駅の、あの吹き抜けの、三時四十四分へ。

私は足元から目を逸らして歩き続けた。振り返らない。確かめない。確かめた瞬間に“条件”になるからだ。

それでも、私の右足は、たまに知らない重さを帯びる。

まるで誰かが、まだそこを掴んでいるみたいに。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。