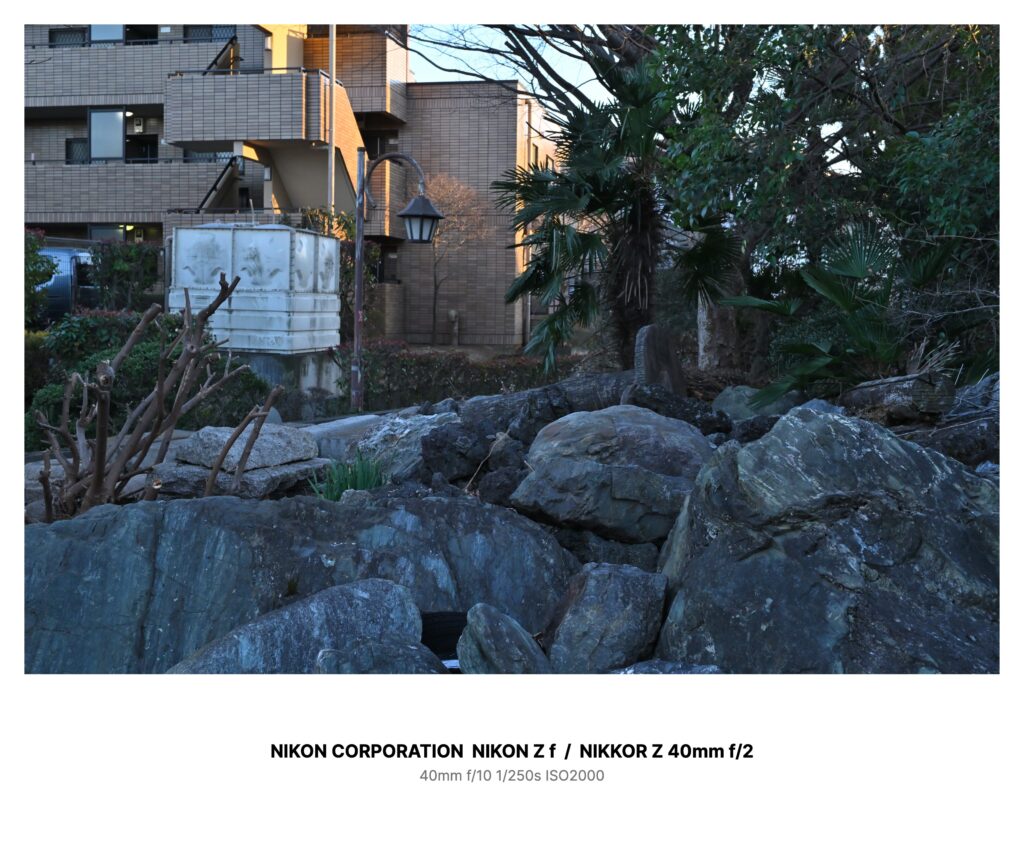

マンションの裏に、造園業者の資材置き場がある。庭に使う石材が無造作に積まれ、低木とヤシの葉が風に擦れて、昼でも薄暗い。すぐ横には緑道が伸びている。昔は水路だったものを暗渠にして、その上を人が歩けるようにした道だという。

散歩の帰り道、夕方四時ごろになると、私はそこを通る癖があった。人の気配がなく、あの場所だけ時間が少し遅れているみたいに静かだったからだ。石の山の向こうに、古いランタン型の街灯が一本立っていて、昼なのに妙に「夜の形」をしていた。

その日、資材置き場の手前で足が止まった。石組みのいちばん下、石と石の隙間が、写真で見るよりずっと黒く見えたからだ。穴ではない。隙間だ。けれど、そこだけ奥行きが理屈を超えていた。影が落ちているのではなく、影そのものが溜まっているような黒。

耳を澄ますと、水の音がした。

緑道の下の水路は暗渠化されていて、普段は音なんてしない。せいぜい、雨の日に排水が走るくらいだ。それなのに、乾いた夕方の空気の中で、どこか遠い場所の流れが「今ここにある」みたいに、しぶとく鳴っていた。

白い箱状のマンション設備――受水槽か貯水槽らしいそれ――の側面には、汚れがまだらに残っている。夕方の斜光が当たって、汚れの縁だけが浮いて見えた。顔に見えた。誰かの顔というより、押しつぶされた面影が、内側から膨らんでいるように見えた。

嫌な連想だと思って目を逸らそうとした瞬間、石の隙間の黒が、少しだけ盛り上がった。

最初は、風で葉が揺れた錯覚かと思った。けれど黒は葉の揺れではなかった。黒の中で何かが動いた。水面が揺れる前の、あの「膜の張り」みたいな動き方だった。

私は、見てはいけないと直感した。なのに視線が剥がれなかった。目が吸い込まれるというより、吸い寄せられて、そこに貼りつく。

石の隙間から、指が出た。

白くない。黒い。濡れた土にまみれた色。けれど爪だけが妙に薄く、石に擦れて削れたみたいに平たい。指は四本見えた。五本目がない。指は石の縁をなぞり、ゆっくりと外の空気を確かめるように震えた。

音が変わった。水の流れが、咳払いをするみたいに一度途切れた。

次の瞬間、街灯のランタン部分が、点いていないのに、内側だけ黒く光った。光ではない。暗さが灯った。黒い灯りが石の表面を撫で、陰影を逆にした。石の山が、積まれた資材ではなく、何かの「背骨」みたいに見えた。

石の隙間から、頭が出た。

髪ではなく、濡れた苔と泥の塊が、髪のように垂れていた。顔は石だった。川原の丸い石が、いくつも噛み合わせたみたいに並んでいて、どれが目でどれが口か、決めるほど形が定まらない。なのに、見られている感覚だけがはっきりあった。

それは人の形を取ろうとしていた。取れないまま、必死にこちらへ寄せ集まっている。石の下から、暗渠の水の匂いが立ち上った。藻と鉄と古い土の臭い。涼しいはずの夕方に、湿った冷気が喉の奥にまとわりついた。

私は走って逃げた。緑道に出て、背後を見ないように、ただ足だけを動かした。足音が、増えた気がした。私のものではない足音が、石を踏む音に変わり、砂利を引きずる音に変わり、やがて水を踏むような音になった。暗渠の下で、何かが並走している。

家に帰ってから、手が震えてスマホを見た。なぜか写真を撮っていた。無意識だった。資材置き場の石の山と、街灯と、白い設備と、黒い隙間。写真では、隙間はただの暗がりにしか見えない。指も頭も写っていない。

写っていないのに、見返すたびに胸が詰まる。

その夜、蛇口をひねっていないのに、台所の水が一滴落ちた。続けて、二滴。三滴。滴るリズムが、あの水音と同じだった。私は止水栓を締めた。止まらなかった。水ではなく、もっと冷たいものが落ちている気がした。

翌日、もう一度緑道を歩いた。資材置き場は何も変わっていない。石材は積まれ、街灯はただの街灯に戻り、白い設備の汚れも相変わらずだった。

けれど、石の隙間の位置だけが変わっていた。

昨日、黒が溜まっていた場所とは別の石の間が、同じ深さの黒を抱えていた。まるで「入口」が移動したみたいに。石材置き場は、石を置いているのではなかった。暗渠の上に、蓋を並べているだけだった。水路を閉じ込めたつもりで、人が歩く道を作ったつもりで、その蓋を誰かが毎日、少しずつずらしている。

四時になると、蓋の隙間が呼吸をする。

そして、そこから出たがっているものは、石を集めて人になろうとする。人の形が取れなくても、見られたことだけは覚える。写真に写らなくても、見た目に残る。

それ以来、私は四時前に緑道を離れるようにした。資材置き場の横を通るときは、石の隙間を見ない。白い設備の汚れも見ない。街灯のランタンも見ない。

見ると、向こうもこちらを見る。

そして、次は家の中で、蛇口のない場所から水の音がし始める。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。