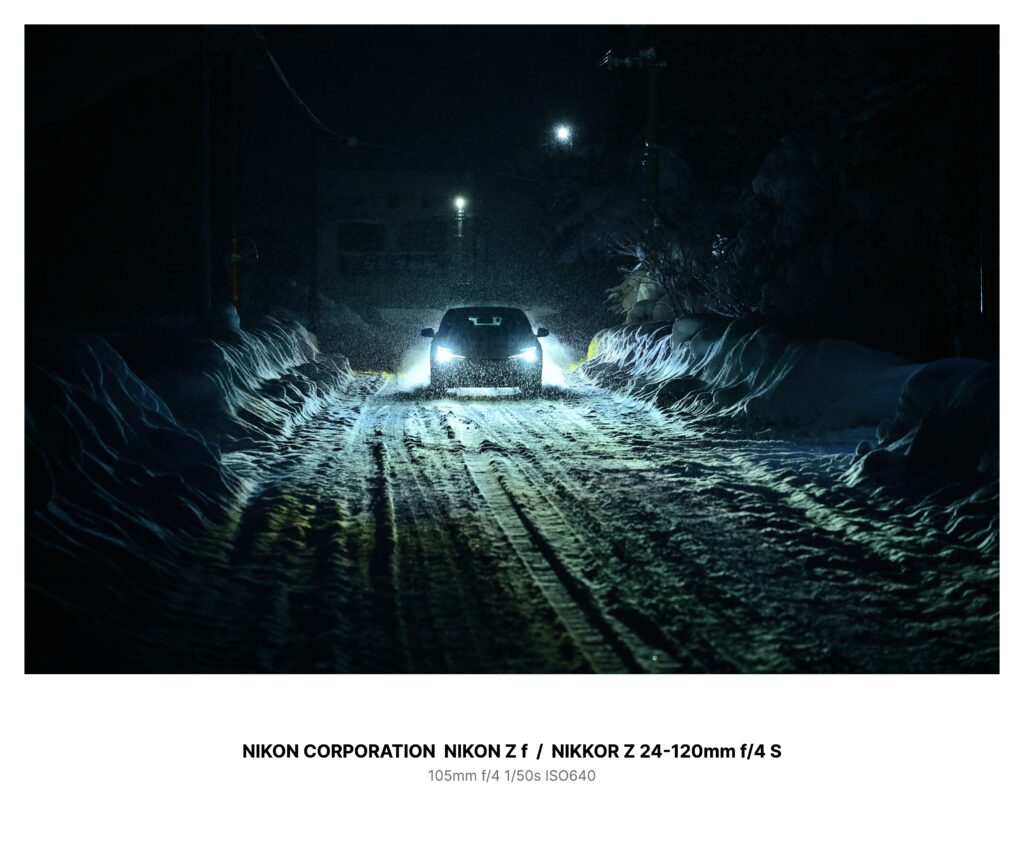

吹雪の夜、田舎の住宅地は音を失う。除雪でできた雪壁が両側にそびえ、細道は一本の溝みたいに暗闇へ伸びていた。

街灯は遠くで白く滲み、風に煽られた雪が、光の粒になって横へ流れる。その光の手前に、オレンジのポールが立っている。先端のカーブミラーだけが、濡れた眼球みたいにわずかな光を拾っていた。

その道を、彼はいつも通りに帰ってきた。ハンドルに伝わる路面は柔らかいのに、油断するとすぐ滑る。ヘッドライトが雪煙を突き抜け、雪壁の凹凸を骨みたいに浮かび上がらせる。

カーブミラーを見たのは、ただの確認のためだった。対向車が来たら避け場がない。だから、いつも通り、ちらりと。

ミラーの中に、ヘッドライトが二つあった。

自分のものではない。反射のはずがない。ミラーの中の光は、こちらへ「向かって」きていた。吹雪の粒が逆光で銀粉のように舞い、車体の輪郭だけが黒い塊として近づく。

彼はブレーキを踏んだ。車は止まったはずなのに、ミラーの中の車だけが、ずるずると距離を詰めてくる。まるで鏡が、道を一枚だけ余計に持っていて、そこでは時間が滑っているみたいに。

次の瞬間、ミラーの中の車は、ふっと消えた。

消えたというより、雪が一枚かぶさって見えなくなった。そう見えた。だから彼は、もう一度前を向いて走り出した。止まっている方が危ない。吹雪は強くなる一方で、街灯はいつまで経っても近づかない。

不思議だったのは、タイヤが雪を踏み固める感触がだんだん薄くなったことだ。走っているのに、地面がこちらへ流れていかない。雪壁の形が同じまま、同じ裂け目、同じ影が、何度も現れる。

そして――オレンジのポールが、また前方に立っていた。

あり得ない。曲がっていない。一本道だ。けれど、ミラーの角度も、凍りついた汚れも、同じだった。街灯の滲み方まで同じで、彼は自分が「戻された」と理解した。

この辺りには、昔から妙な言い伝えがある。祖母が小さな声で言っていたやつだ。

雪の夜、鏡を見すぎるな。

鏡は道を返す。返された道は、出入口が同じになる。

誰かが通るたび、少しずつ“中身”が増える。

増える、という言葉を思い出した瞬間、車内の温度が下がった。暖房は入っているのに、吐く息が急に白く濃くなる。フロントガラスの端に霜の花が咲き始め、内側から、爪で削ったみたいな細い筋が走った。

再び、カーブミラーを見た。

今度は、ヘッドライトではなかった。ミラーの中には、彼の車が映っていた。黒い車体。こちらへ向かって走ってくる。つまり、彼自身が、対向車として、鏡の向こうから現れた。

運転席に座っているのも、彼だった。

同じジャケット、同じ髪の癖。けれど顔だけが違う。目の周りに雪が貼りつき、まつげが白く固まり、唇は紫に割れている。肌は人の色をしていない。吹雪で擦れたように、鼻と頬が削れて赤黒い。

その“彼”が、ほんの少しだけ口を開いた。

声は出ない。音はない。けれど口の中が見えた。喉の奥まで、ぎっしり詰まった雪。踏み固められた道みたいに、硬く白い。

彼は目を逸らした。見たら、返される。祖母の言葉が、今は命令みたいに頭の中を叩く。

ミラーを見ない。

前だけを見る。

街灯だけを目印にする。

それでも吹雪は、意地悪く視界を奪ってくる。雪壁は徐々に高くなり、道幅はさらに狭くなった。ヘッドライトの光が当たる範囲だけが世界で、それ以外は“無い”みたいに真っ黒だった。

何かが、雪壁の上を歩いた。

足音は聞こえない。ただ、雪が落ちる。サラサラではなく、塊が“ずしん”と崩れる落ち方だった。屋根の上にひとつ、右の窓の上にひとつ、重さが移動していくのがわかる。

ワイパーが一度止まりそうになった。凍りついたように、ゆっくりと動き、透明な線が一本だけ引かれる。その線の向こうに、街灯が急に近づいた。

そこだけ、雪が降っていなかった。

降っていないのではない。空から落ちてくる雪が、街灯の下で“吸われている”。灯りの周りに、小さな渦ができ、白い粒が上へ巻き上がって消えていく。まるで、光が口で、雪を食べているみたいだった。

彼は、やっと住宅地の明かりが見える場所まで抜けた。家の窓がぽつぽつと灯っていて、現実が戻ってきたように思えた。

車を停め、エンジンを切ると、耳が痛くなるほど静かだった。

降りる前に、念のためバックミラーを見た。背後の道は、彼が来た細道のはずだった。雪壁、吹雪、街灯の滲み。

そして――オレンジのポールが、背後に立っていた。

ミラーが、こちらを向いている。

それは物理的にあり得ない向きだった。道路のカーブに合わせて斜めに設置されているはずなのに、まるで彼の車のために調整されたように、真正面を向いている。

その丸い鏡面の中央に、彼の顔が映っていた。

ただし、車内の彼ではない。吹雪で削れた顔の方だ。雪が詰まった口の方だ。彼と目が合った瞬間、鏡の中の“彼”が、ゆっくり瞬きをした。

彼は降りなかった。ドアロックを確認し、シートベルトを外し、もう一度エンジンをかけた。家はすぐそこなのに、車を降りたら、雪の中で“中身”を増やされる気がした。

翌朝、あのカーブミラーは、地元の誰かがビニールを被せて縛っていた。吹雪で割れないように、と言いながら、誰も鏡面を見ようとしない。子どもだけが無邪気に覗き込み、すぐ泣いて走って帰った。

泣き声の理由を、大人は訊かなかった。

ただ、除雪された道に残っていたタイヤ跡が妙だった。彼の車のものと同じ幅の跡が、一本だけ。

行きと帰りが、同じ方向に伸びていた。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –