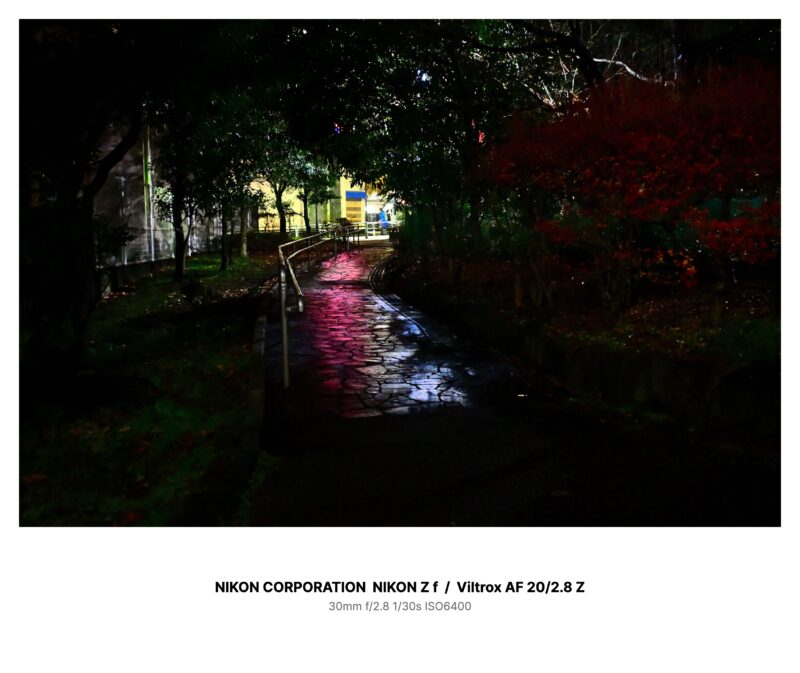

雨上がりの冬の明け方、公園の遊歩道はいつもより黒く、石畳の目地だけが濡れて濃く沈んでいた。割れ目の線が等間隔に走り、路面の上に“網”が敷かれているみたいに見える。出口へ抜けるだけの近道なのに、足元から先に「抜ける」という言葉が似合わなかった。

この公園には、近所の掲示板アプリに定期的に上がる噂があった。

『雨の翌朝、出口に“青いダウン”が立つ。追い越してはいけない。追い越すと、足跡が消える』

誰かが作った都市伝説だと思っていた。けれど投稿者の書き方だけが妙に揃っている。時間帯がだいたい同じで、決まって「道の真ん中の反射が赤くなる」と添えられていた。

その日、私は夜勤明けで頭が鈍く、噂のことも忘れていた。木々が道を覆い、街灯の白が葉に吸われて暗くなる。右手の植え込みの紅葉だけが、濡れたまま鈍い赤を残していた。足元の石畳は、黒い目地が水を吸って浮き上がり、踏み出すたびに網目が一瞬だけ締まって見える。歩くたび、道が呼吸している。

出口の明るみの向こう、道路越しの建物の灯りに、歩行者がひとり立っていた。青いダウンジャケット。こちらへ向くでもなく、ただ出口の縁に沿って歩いている。人の気配はあるのに、濡れた石畳に足音が乗らない。路面の反射だけが、赤と青の滲みで揺れている。

追い越さなければいい。そう思った。

なのに、距離が縮まらない。こちらが歩幅を大きくしても、青い背中は同じ大きさのまま、出口の手前を漂っている。手すりの曲がり角が一度、二度、三度……同じ角度で繰り返される。明け方のはずなのに、夜が解けない。

気づくと、私は石畳の“網目”の内側に立っていた。黒い目地が靴底の輪郭にまとわりつき、足を上げるたび、濡れた線が石から剥がれずに追いすがってくる感覚がある。影じゃない。割れ目そのものが、通過を数える網だ。そう直感した瞬間、出口の光が、ほんの一息だけ遠のいた。

青いダウンが、道路へ出た。出口は画面を横切る方向に道路があるはずなのに、そこに“横”がない。車の音も、信号の音もない。道路は平らな黒い帯で、向こう側の建物の光だけが滲み、渡るという行為だけが拒まれている。青いダウンは、渡ったのではなく、黒い帯の上に置かれたみたいに立っていた。

私は立ち止まれなかった。追い越してはいけないと知っていたのに、追い越す以外に出口がない。近づくほど、ダウンの縫い目が濡れていないことに気づく。雨上がりなのに乾いている。乾いているのに、肩口だけが赤い。右手の紅葉と同じ赤だ。

肩に手を伸ばした瞬間、フードの縁が、こちらへわずかに傾いた。

顔が見えると思った。だが、フードの中には顔がない。空洞でもない。濡れた紅葉がぎっしり詰まっていた。葉が呼吸するように膨らんで、縮んでいる。葉脈の暗い筋が、石畳の目地と同じ太さで脈打って見えた。

私は手を引いた。引いたはずなのに、指先が戻ってこない感覚が残った。足元の網目が、今度は細い糸みたいに見え、濡れた黒線が足首へ這い上がってくる。網は足元だけじゃない。出口の明るみの縁まで続き、道路の黒い帯の上にまで、見えない網が重なっている。

そのとき、石畳の赤い反射の中に、もう一人分の足が映った。

私の足でも、青いダウンの足でもない。裸足の小さな足が、濡れた鏡の中だけを歩いて、私のすぐ後ろに立った。反射の中の裸足は、爪先だけで地面を掴むように、ぴたりと止まった。

次の瞬間、出口の光が“こちら側”へ滑ってきた。世界が一枚の紙みたいに撓み、私は網目の外へ弾き出された。気づけば、遊歩道の手前、網がまだ濃く見える場所に立っている。出口は遠い。さっきまでいた明るみが嘘みたいに遠い。

息が白くなった。明け方の冷たさが、ようやく戻ってきた。

私は振り返った。出口の明るみには、青いダウンがまたいる。道路向こうの建物の前で、同じ大きさの背中をこちらへ向けて。いま初めて見たみたいな距離感で。

その場から逃げた。家に帰り、靴底の泥を落とそうとして、やっと気づいた。靴が濡れていない。石畳を踏んだはずなのに、靴の縁も、靴紐も乾いている。代わりに、足首の内側に細かな四角い跡が残っていた。湿った網を押し当てたみたいな、薄い格子の痕。翌朝には消えるはずの圧痕が、消えない。

翌日、同僚が何気なく言った。

「この公園の出口、朝になると足跡が途切れるってさ。雨の日だけ。動画でも出回ってる」

私は笑えなかった。雨上がりの遊歩道で足跡が途切れるのは、誰かが消えたからじゃない。通過が“未処理”のまま網に引っかかって、何度でも同じ出口をやり直されるからだ。

今でも、雨の翌朝にあの道を通ると、石畳の赤い反射が一瞬だけ濃くなる。

そのたびに思い出す。フードの中身は紅葉だった。季節の皮を着た“忘れ物”が、人の形を借りて出口へ向かう。追い越した者の足跡を、道から剥がして持っていく。

掲示板アプリの投稿は今も続いている。文章の癖が揃っているのは、同じ人が書いているからじゃない。書く人が、同じ網目に引っかかってしまうからだ。

投稿の最後には、いつも同じ一文が付いている。

『青いダウンが写っていたら、写真を消すな。消すと、次は自分が写る』

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。