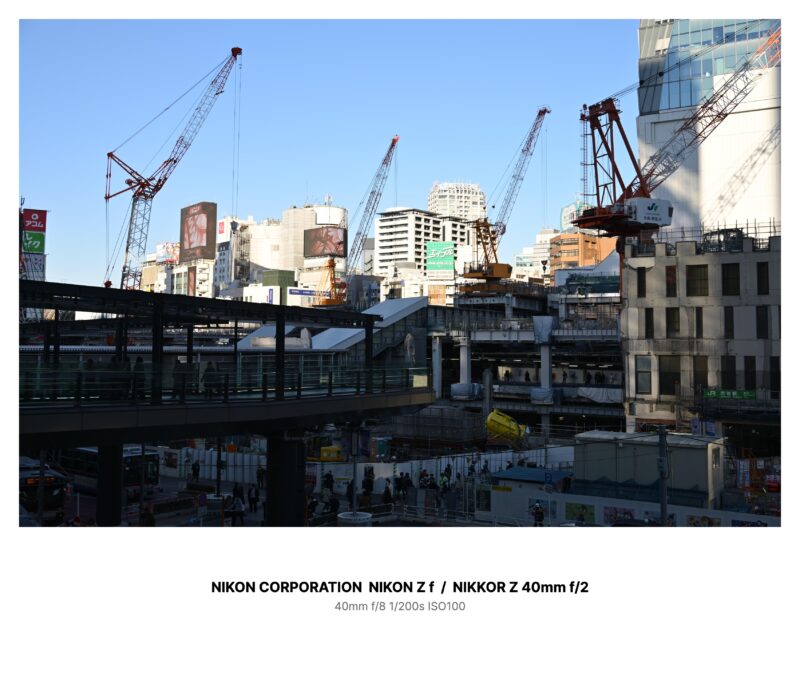

都心の大きな駅は、空を何本もの線で縫っていた。クレーンの腕は、青い空を傷つける骨格みたいに伸び、吊り具の先だけが何も持たずに、ただ揺れている。

駅前の仮設通路は毎週のように形を変えた。昨日まで通れた階段が塞がれ、代わりにガラスの壁の中へ誘導される。朝の人波が吸い込まれていくのを、誰も気にしない。ここでは「慣れ」が最初の安全装置だった。

ある日、通路の中の影が、妙に薄いことに気づいた。ガラス越しに見える人たちは確かに歩いているのに、足元に落ちるはずの影が、床に貼り付かない。影だけが遅れて、通路の端に溜まっていく。まるで、忘れ物みたいに。

ふと見上げると、クレーンのワイヤが一本、誰にも操作されずに降りていた。街のざわめきの中で、その線だけが異様に静かで、音を吸い込んだ細い穴みたいに見えた。先端は、通路のガラスの上をなぞり、影の溜まっている場所で止まる。

次の瞬間、影が「引っかかった」。

影は人間の形をしていた。肩の丸み、腕の長さ、背中の曲がり。けれど本体はそこにいない。床から剥がされた黒い皮膚だけが、ワイヤに巻き取られていく。影が引き上げられるたび、通路の中で誰かが一瞬だけつまずき、次の瞬間、何事もなかったように歩き続ける。

その日から、駅で「欠ける」人が増えた。改札で話していた同僚の名前が、翌週には社内チャットから消えている。ロッカーの札は空白のまま残り、机の引き出しには、誰のものとも分からない定期入れだけが転がっていた。周囲に聞いても、最初からいなかったとしか言わない。「そんな人、いたっけ?」と、みんな同じ顔で笑う。

工事現場の仮囲いに貼られた完成予想図を見るたび、胸が冷えた。新しいビルのガラス面には、建物の影ではなく、人の影が反射している。しかもその影は、昼でも夜でも同じ角度で、同じ数だけ並んでいた。こちらを向いている影が混じっているのに、顔は描かれていない。影だけが、並んで立っている。

夜、終電間際のホームに立つと、工事現場の暗がりがひときわ濃く見える。作業灯の光が柱を照らすたび、柱の陰に「もう一本」陰が生まれる。人の背丈より少し高い、頭の位置だけが妙に尖った陰だ。陰は増えていくのに、駅の混雑はなぜか減っていく。

ある晩、仮設の通路を抜けた先で、緑の駅看板が目に入った。白い文字で駅名が書かれているはずの場所が、今日は妙に立体的で、看板の奥に暗い空洞が口を開けているように見えた。看板の影が、壁ではなく、空洞の中へ落ちていく。

背後で、ワイヤの軋む音がした。

振り返ると、クレーンの線が真下に垂れてきていた。何も吊っていないはずの先端が、私の足元の影を探っている。影は逃げない。私が一歩退くと、影だけが遅れて残った。二歩目で、影が床に置き去りになる。三歩目で、影が完全に「離れた」。

自分の体が軽くなった。息が深く入るのに、胸の内側が空洞になっていく。影がない。足元が、妙に明るい。

ワイヤが影を掴み、巻き上げ始めた。影は暴れなかった。影はただ、こちらを向く形に整いながら、静かに引き上げられていく。引き上げられる途中で、影の輪郭が少しずつ変わった。私の影ではない、知らない誰かの背中に似ていく。何度も、何度も巻き取られた影たちが、同じ形へ寄せ集められていくみたいに。

ふと、ガラスの通路の向こうに、黒い人影が並んでいるのが見えた。動かない。通勤客の列でも、広告を眺める人でもない。影だけが整列して、クレーンの線を見上げている。

次に、私の周囲の音が薄くなった。アナウンスも足音も、遠くの街のクラクションも、全部が膜の向こうに押しやられたように霞む。残ったのは、巻き上げ機の規則正しい回転音だけだった。あれは、呼吸の代わりに駅が吐く音だ。

気づいたときには、私の影はもう空の途中にあった。青い昼間の空に、黒い人の形が一つ、吊られて揺れている。誰も見上げない。誰も気づかない。工事現場の一部として、あまりにも自然にそこにある。

そして私は、駅の光の中に立ったまま、どこにも「映らない」存在になっていった。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。