夕方になると、家の前の川沿いの道は、急に底の抜けたみたいに静かになる。

車も人もほとんど通らない。低い護岸の向こうに、薄汚れた水面と、その向こうに同じような家々の黒い影が並んでいるだけだ。

頭上には電線が何本も走っていて、風が吹くと、見えないどこかとこの町を結び直しているみたいに、じりじりと鳴る。

この町に越してきたとき、不動産屋の女性が世間話のついでにこう言った。

「夜の川沿いは、あまり歩かない方がいいですよ。みんな、線路のほうの道を使いますから」

治安のことを言っているのだと思い、「暗いですしね」と笑って返した。

そのとき、彼女は一瞬だけ窓の外の夕焼けを見て、何か言いかけてやめた。今になって思えば、あれが最初の警告だったのかもしれない。

その川沿いの道を、初めて一人で歩いたのは秋の終わり、仕事で遅くなった日のことだった。

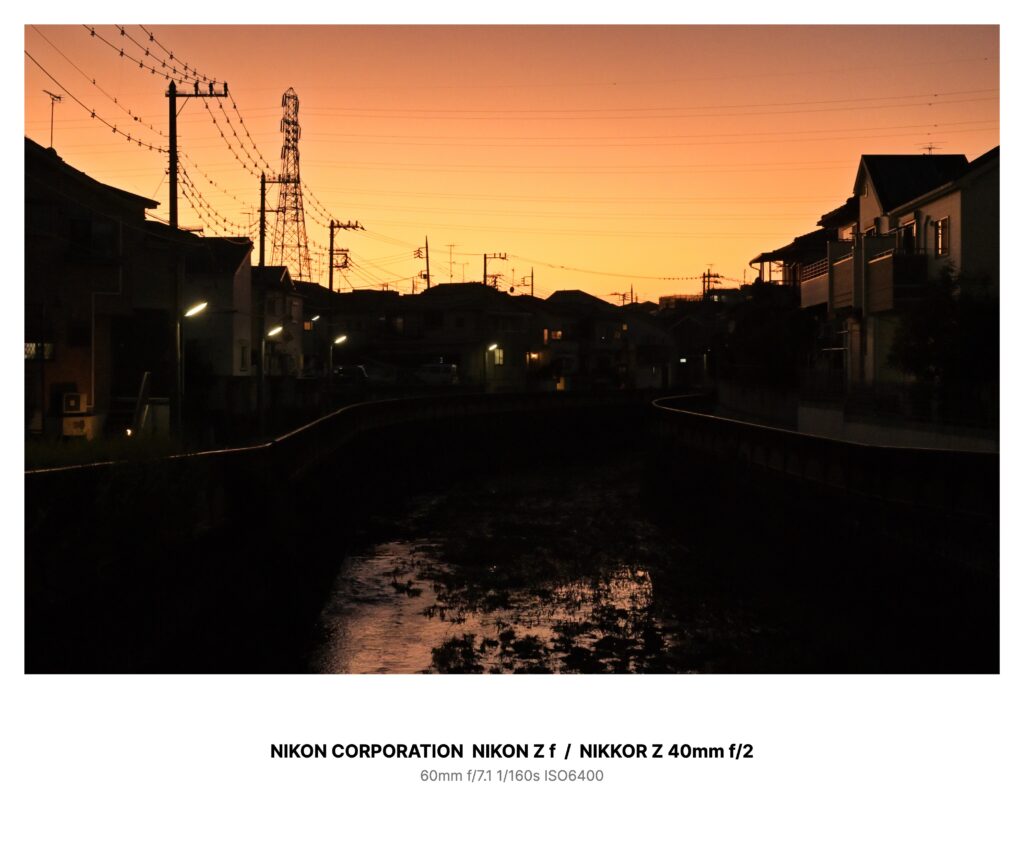

電車を降りると、空は写真みたいにきれいな橙色に焼けていて、家々はすっかり影だけになっていた。

川の上には電線の黒い線が幾重にも渡っていて、ところどころに電柱のシルエットが突き刺さっている。

細い街灯がぽつぽつと灯り始め、川面には夕焼けと灯りが混ざり合った色が揺れていた。

橋の真ん中あたりで、ふと足を止めて水面を覗き込んだ。

映っているのは、橙色の空と家並み、それから電線。

けれど、ひとつだけおかしなものがあった。

水の中の町には、現実にはないはずの電柱が一本、余計に立っていたのだ。

川向こうの住宅の隙間、駐車場のあたりに、黒い柱がすっと伸びている。

顔を上げて同じ場所を見ると、そこには何もない。

もう一度水面を見ると、やはり電柱はある。

その足元に、細長い人影がぴたりと貼りついて、こちらを見上げているような気がした。

風が吹いて水がざわついた瞬間、電柱も人影も崩れて、ただの波紋になった。

目の疲れだろう。そう決めつけて、その日は急ぎ足で家に帰った。

数日後、同期の森下がうちに遊びに来た。

一緒に夕飯を食べて飲んで、駅前で別れたとき、彼は「川沿いの道、雰囲気あっていいよな」と笑っていた。

「写真撮ったんだ。あの夕焼け、やばくない?」

スマホの画面には、橙色に染まった川と家々が映っていた。

あの余計な電柱は、なかった。

ほっとして、私は特に何も言わなかった。

翌日、森下は会社に来なかった。

電話をかけても繋がらず、SNSの更新も止まった。

その日の夜、彼の家族から「最後の足取りを知りませんか」と連絡があった。

防犯カメラには、駅前で別れたあと、川沿いへ歩いていく背中だけが映っていたという。

その先で、彼は文字通り、消えていた。

それからしばらくして、また残業帰りに川沿いを通ることになった。

できれば駅の反対側の明るい道を行きたかったが、雨でタクシーが拾えず、遠回りする気力もなかった。

橋に差しかかったとき、私は自分でも呆れるほど素直に、水面を覗き込んでしまった。

そこには、森下が立っていた。

川面に映った、逆さまの町の中。

見慣れたスーツ姿の彼が、護岸の上からこちらを見上げている。

けれど、現実の護岸には誰もいない。

水の中の森下は、何かを言おうとしているように唇を動かしていたが、その動きは水草の揺れのようにばらばらで、人間の言葉には見えなかった。

彼の背後には、写真には写っていなかったはずの家が一軒、暗く沈んで建っていた。

その窓という窓の中から、無数の影が、こちらを見ていた。

反射的に視線を上げると、そこはただの空き地で、暗いフェンスがあるだけだ。

膝が笑い、私は手すりを掴んだ。

その指先を、ぬるりとした冷たさが撫でた気がして、慌てて手を引いた。

見ると、手すりには水滴が一粒だけ残っていて、橙色の街灯を歪ませていた。

それから、川沿いでは行方不明が何件か続いた。

小学生が帰宅途中にいなくなり、老人が犬の散歩から戻ってこなかった。

どれも、最後に目撃されているのは、この川沿いの道だ。

ニュースは淡々と「事件性は低い」と繰り返したが、近所の人たちはいつの間にか暗くなる前に川から離れるようになった。

誰も口には出さないが、「そこに何かがいる」とわかっているようだった。

ある日、仕事を早く切り上げられたので、まだ明るいうちに帰宅できた。

空は茜色に変わり始めていたが、街灯はまだ点いていない。

安心して橋を渡りかけたとき、ふと、川面が異様に静かなことに気づいた。

風があるのに、水だけが、ガラスのようにぴたりと止まっている。

覗き込むつもりはなかった。

それなのに、足が勝手に、手すりまで私を連れて行った。

水面に映っていたのは、この町ではなかった。

同じような家並み、同じような電線。

だが、そのすべてが、わずかに沈みかけている。

家の屋根まで水をかぶっているのに、窓の明かりだけは、ぼんやりと灯っていた。

その沈みかけた町の川沿いに、私自身が立っていた。

逆さまの私は、ゆっくりとこちらに顔を上げる。

表情は見えない。顔の部分だけ、水がざわざわと泡立って、形を結ぼうとしては崩れていく。

それでも、そこにあるのが「私」であると、直感でわかってしまった。

そのとき、頭上の電線が一斉に震えた。

ざざ、と耳鳴りのような音がして、電線の影が水面に落ちる。

影は縄のようにねじれて、水の中の私の両肩に絡みついた。

ずるり、と水面が盛り上がり、逆さまの町が近づいてくる。

護岸のコンクリートの向こう側から、冷たい水の匂いが吹き上がった。

私は慌てて目を閉じ、必死に顔を上げた。

足元がふらつき、転びそうになりながらも橋を渡り切る。

振り返ると、水面はいつも通り、夕焼けと家々を映しているだけだった。

ただひとつ、現実には存在しない電柱だけが、水の中に立っていた。

その足元に、逆さまの私が、まだ動かずに立っている。

まるで、いつでも入れ替わる準備ができていると言わんばかりに。

それ以来、私は川沿いを通らない。

どれだけ遠回りになっても、線路側の明るい道を選ぶ。

けれど、雨の日やガラス越しに、自分の姿を見たとき、ときどき妙な違和感を覚えるようになった。

映っているのは確かに私なのだが、その背景のどこかに、オレンジ色の空と黒い電柱、細い川の護岸が混ざっている気がするのだ。

あなたももし、この写真に似た川沿いを歩くことがあったなら、

どうか、夕焼けの時間帯に水面を覗き込まないでほしい。

そこに、自分とよく似た誰かが立っていたとしても、絶対に目を合わせてはいけない。

その瞬間、どちらがこちら側で、どちらが水面の町の住人なのか、誰にも区別がつかなくなるのだから。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –