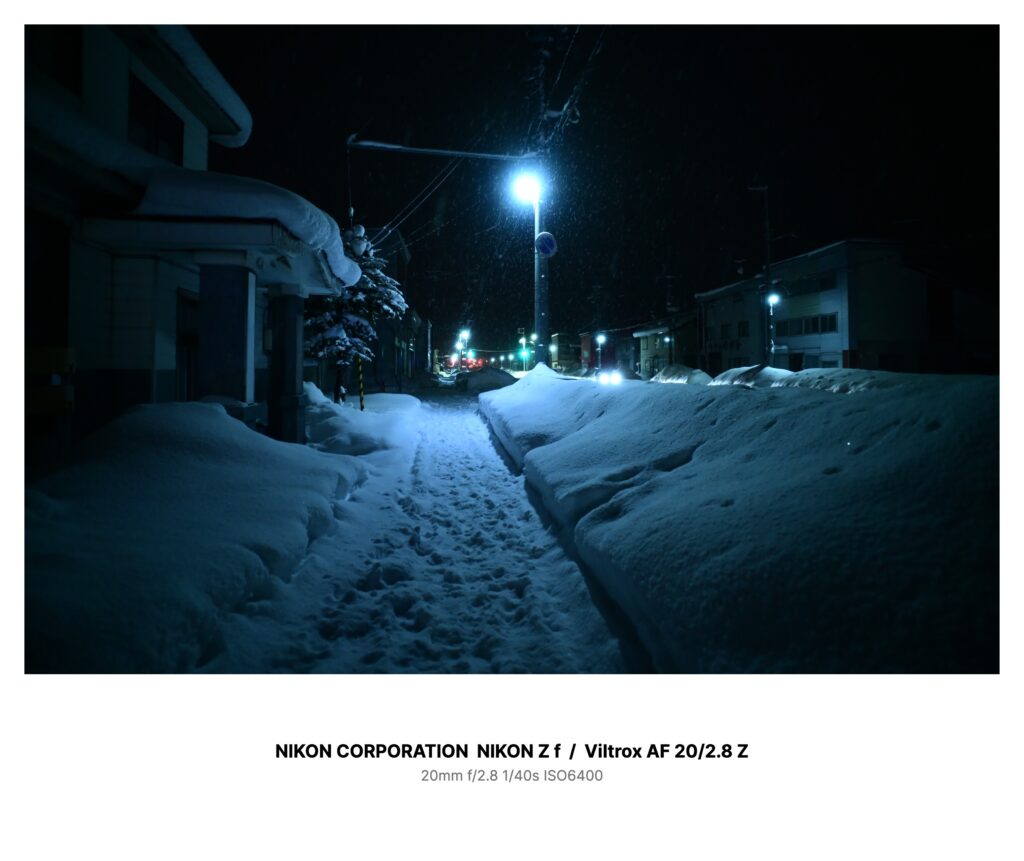

冬、町が一番静かになるのは、終電も終わったあとのこの道だ。

両側を雪の壁に挟まれて、真ん中だけが細く掘り進められた歩道。頭上には電線が黒い糸みたいにたるみ、真ん中の街灯だけが、やけに青白く光っている。

仕事で帰りが遅くなった夜、俺はいつもここを通る。

吹雪くほどではないが、絶え間なく細かい雪が落ちていて、足もとは自分の足跡でデコボコになっていた。

いつも通りの、ただ寒いだけの夜――のはずだった。

その日の昼、職場の年配のパートさんがこんな話をしていた。

「この道、夜中に通るときは、立ち止まっちゃだめだよ」

理由を聞くと、笑ってはぐらかされた。

「昔からそう言うんだわ。止まって振り返ると、足跡から出てくるからさ」

何が出てくるのかは、誰も言わないらしい。

子どもみたいな言い伝えだと笑って、そのときは気にも留めなかった。

――なのに、その夜の帰り道。

青い街灯の下まで来たとき、俺はふと足を止めてしまった。

雪が深くなっていて、ほんの少し息を整えたかっただけだ。

けれど止まった瞬間、耳の奥の静けさが変わったのがわかった。

きゅっ、きゅっ。

自分のものとは別の、雪を踏みしめる音がした。

あわてて振り返りそうになって、昼間の話を思い出す。

――立ち止まって、振り返るな。

背中から、細い針でなぞられるような視線を感じる。

それでも俺は、意地で前だけを見ていた。

きゅっ、きゅっ、きゅっ。

音は、確かに近づいてくる。

でも、影は落ちない。街灯の光の中に、俺以外の輪郭はない。

なのに、足もとを見ると、さっきまで一列だった足跡が、いつの間にか二列になっていた。

左側の列は、俺のものだ。

右側の列は――つま先が少し内側を向いていて、深さも、幅も違う。

足跡は、俺の真横から少し後ろにかけて、きれいに並んでいる。

「……冗談だろ」

思わず、声が漏れた。

その瞬間、二列目の足跡の先から、雪煙がふわりと立ち上がった。

何かが、雪から身体を起こした。

見えているのは輪郭だけだ。

街灯の青白い光を背中に受けて、雪と同じ色をした、背の高い「人型」が、足跡の上に重なるように立ち上がっている。

顔のところは空洞みたいに暗くて、風もないのに、その穴の中だけ雪が吸い込まれていく。

そいつは、俺を覗き込むように、ゆっくりと首を傾げた。

耳鳴りのような静けさの中で、雪を押し潰す音だけがはっきり聞こえる。

きゅっ。

一歩、近づいてきた。

足跡は、俺のすぐ脇まで来ている。

寒さとは別の冷たさが、皮膚の内側まで染み込んでくる。

――振り返るな。立ち止まるな。

頭のどこかで、昼間の声が繰り返された。

俺は深呼吸を一つして、目を閉じたまま、思いきり前へ踏み出した。

きゅっ、きゅっ、きゅっ。

自分の足音にまぎれて、もう一つの足音がぴったりと隣をついてくる。

どれだけ速く歩いても、走っても、二列の足跡の間隔は変わらなかった。

吐く息が苦しくなって、ついに歩道の切れ目、車道へ下りるところまで来たとき――ふっと、音が消えた。

振り向きたい衝動を、今度はどうにか抑え込んだ。

そのまま小走りで家まで戻り、玄関のドアを乱暴に閉め、鍵をかけてから、ようやく後ろを振り返った。

当然だが、家の中に余計な足跡はない。

俺はその晩、一睡もできなかった。

翌朝、まだ暗いうちに起きて、昨日の道を車で通ってみた。

夜のあいだにまた雪が積もり、道はすっかりならされている。

足跡の列も、あの青白い街灯も、何事もなかったかのように雪の中に立っているだけだった。

安心しかけたところで、前方から一台の車がゆっくり近づいてきた。

ヘッドライトに照らされた瞬間、俺はハッとした。

街灯の真下、昨夜俺が立ち止まったあたりの雪が、細く盛り上がっている。

まるでそこだけ、人の形をした空洞を埋め戻したような、不自然なふくらみ方だった。

数日後、その道の写真が町内の掲示板に貼り出された。

「大雪の夜の通学路」と題された、どこにでもある記念写真。

けれど、青い街灯の足もとに並ぶ足跡は、やっぱり二列あった。

よく見ると、一列は途中で途切れ、もう一列だけが、奥の暗がりへと続いている。

それを見てから、俺は二度と、あの道を歩いて帰ることはなくなった。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –