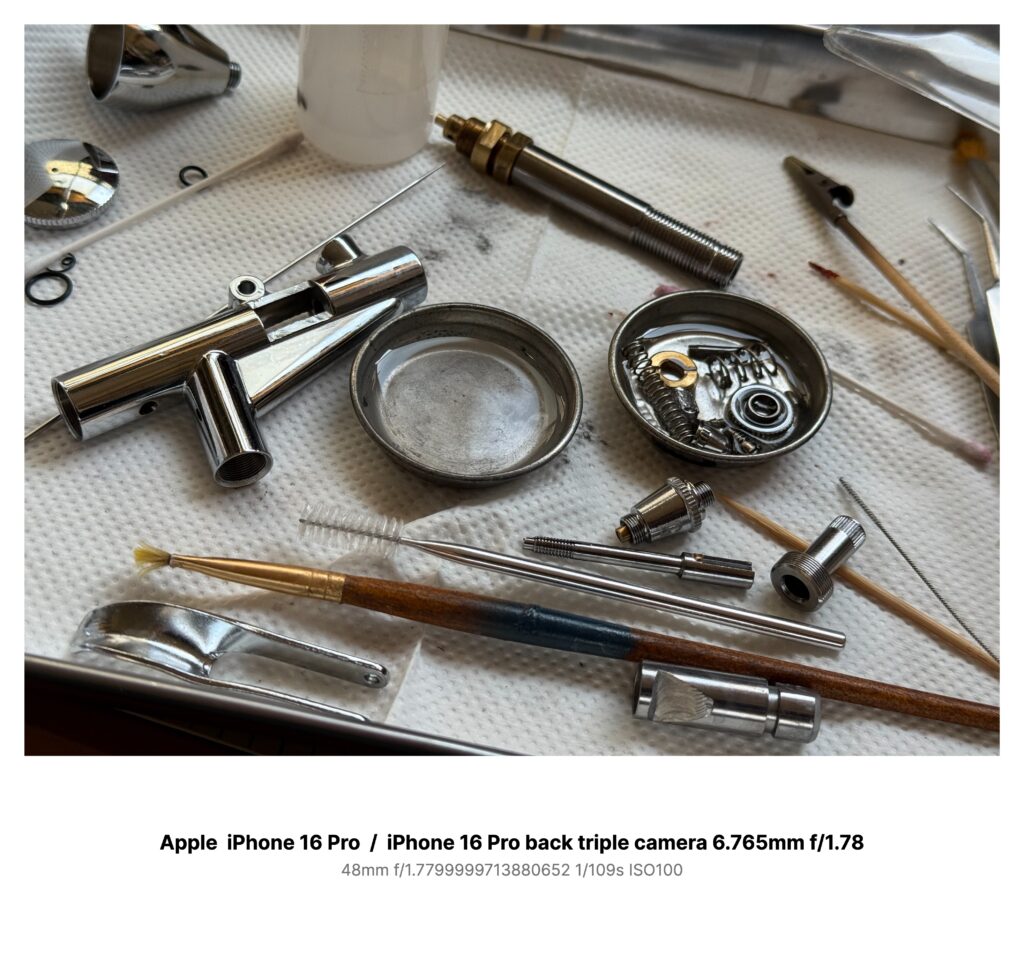

エアブラシを分解するときは、必ずこの白いペーパータオルの上と決めている。

細い針やOリングを一つでも落としたら、その日の仕事は終わりだからだ。

銀色の本体、ニードル、ノズルキャップ。

ボトルキャップ代わりの皿には洗浄液を張り、もう一つの皿にはバネやワッシャーを沈める。

爪楊枝と綿棒、先の尖ったピンセット。

写真に写っているものは、だいたいいつもと同じ、はずだった。

違和に気づいたのは、ある遺影の修整をした夜だった。

「亡くなった父の、皺を少しだけ薄くしてほしいんです」

そんな依頼はこの仕事では珍しくない。

僕は古い写真の肌のざらつきを飛ばし、背景のゴミを消し、

影の境目をぼかす。

タブレットも使うが、最終的な質感は今でもエアブラシの仕事だ。

その晩も作業を終え、いつものように工具箱からトレイを取り出し、

エアブラシをばらして並べていった。

ふと、バネ皿の中に見慣れない部品が沈んでいるのに気づいた。

極細のコイルスプリング。

分解図のどこにも載っていないサイズだ。

「予備パーツでも混ざったか」

そう思って、捨てるのも気持ち悪いので、

空きフィルムケースに放り込んだ。

カラカラと乾いた音がした。

◇

余計な部品は、その後も増えていった。

別の依頼で、集合写真から「元夫」を消してほしいという相談があった。

肩と肩の隙間を埋めるために、僕は背景の木立を延長し、

袖のラインを描き足した。

エアブラシの噴きが少し不安定で、いつもより頻繁に分解洗浄をした。

そのたび、バネ皿の中に、分解図にない部品がひとつだけ増えている。

短いネジだったり、半月形のワッシャーだったり、

先端がわずかに曲がった不揃いな針だったり。

どれもステンレスのように鈍く光り、

指でつまむと、ほんの少しだけ温い。

部品の数と、最近「消した人」の数が、

なんとなく同じような気がしてきたのは三週間ほど経ってからだ。

◇

フィルムケースがいっぱいになった頃、好奇心に負けて、

僕は中身をペーパータオルの上にあけてみた。

チャラ、と音を立てて転がった金属片は、

不思議なことに、トレイの中央へ向かって自然と集まっていく。

傾いているわけでも、風が吹いているわけでもないのに、

どのパーツも、銀色の本体の近くへ吸い寄せられるように滑っていくのだ。

「静電気か……?」

自分に言い聞かせながら眺めていると、

バネが数本並び、その上にワッシャーが乗り、

細いネジが縦に差し込まれていった。

それは、人間の背骨のような形をしていた。

ペーパータオルの目地に沿って、

金属製の“脊椎”はゆっくりと伸び、

右の小皿の縁で折れ曲がる。

小皿の中では、小さなベアリングが二つ、

まるで眼球のようにこちらを向いていた。

僕は慌てて手で払った。

バラバラと部品が崩れ、

何事もなかったかのように散らばる。

ただ、小皿の底だけ、

洗浄液も入れていないのに、

水面のようにかすかに揺れていた。

◇

その夜、念のため記録用にと、分解した状態をスマホで撮影した。

あとで組み立てるとき、どこに何を置いていたか確認できるからだ。

─いまあなたが見ている、この写真だ。

翌日、別の遺影の依頼が入った。

今度は「病室の管を消してほしい」という、

少し重い修整だった。

腕から伸びる点滴のチューブや、

鼻にかかった細い管。

それらを、肌色と布の影で塗り隠していく。

塗っても塗っても、下から管のカタチが浮いてくるような気がして、

僕は何度もコンプレッサーを止め、

エアブラシを分解した。

乾燥した金属の匂いと、

薬品とインクが混ざったような甘い匂い。

爪楊枝の先には、赤茶色の塊が何度も絡みついた。

作業を終える頃には、

例のフィルムケースは二つ目に突入していた。

◇

深夜、静まり返ったアトリエで、

僕はまたトレイの上に部品を広げた。

銀色の本体、長いニードル、ノズル、キャップ、

ブラシ、綿棒、爪楊枝。

写真とほとんど同じ配置のはずだった。

ただひとつ違ったのは、

小皿の中だ。

バネと輪っかとネジが、最初から組み上がった状態で沈んでいる。

ベアリングが三つ、三角形を作るように並び、

その中心から、細いニードルが一本だけ立ち上がっていた。

ニードルの先には、透明な滴がひとつ。

床に落ちることもなく、

かすかに震えながら、そこに留まっている。

僕は息を止めた。

コンプレッサーは抜いてある。

風もない。

なのにペーパータオルの上で、

滴の影だけが、ゆっくりと膨らんだり、しぼんだりしている。

まるで誰かが、そこから呼吸しているみたいに。

「……やめろ」

思わず呟き、トレイごと持ち上げようとした瞬間、

空気が「シュー」と鳴った。

繋いでいないはずのエアブラシから、

白い霧が噴き出したのだ。

霧は一直線にペーパータオルに落ち、

そこに、人の腕の輪郭を描いた。

点滴の管が通っていたはずの場所だけ、

妙に濃く、立体的な影になっている。

霧が収まると、タオルには何も残っていなかった。

代わりに、小皿の中の金属が一斉に沈み、

底から泡のような音が一度だけ上がった。

◇

翌朝、印刷所から電話があった。

昨夜仕上げて送った遺影について、

「管を消してくれてありがとう。ただ……こんなお願いはしていないのですが」

という伝言付きのメールを転送された。

添付されていた完成品のスキャンには、

微笑む老人の肩に、誰かの手が添えられていた。

手首から先だけの、青白い手だ。

原稿のどこにも、そんなものは写っていなかったはずだ。

驚いて自分のデータを開くと、

僕の保存していたファイルにも、同じ手があった。

ただし、老人の顔の皺は、依頼よりも徹底的に消えている。

肌が不自然に滑らかで、

陶器のように光っていた。

それからというもの、

エアブラシを使って「何か」を消すたびに、

写真のどこかに、消したはずの形が戻ってくる。

背後の窓ガラスに映った輪郭や、

テーブルの木目に紛れ込んだ指の跡として。

そして分解のたび、トレイの上には、

分解図にない部品がひとつずつ増えていく。

最近では、フィルムケースが四つ目になった。

中身をあける勇気は、もうない。

ただ、たまに蓋の隙間から、

コンプレッサーを回していないのに聞こえる、

「シュー……シュー……」という微かな音だけが、

机の上で呼吸を続けている。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –