滑走路脇の見学通路は、水平だ。

工事図面にも、傾斜はない。スマホの水平器だって、いつでもゼロを示す。

けれど、北風の午後になると、私は必ず「下っている」と感じる。腹の底が、わずかに前へ引っ張られる。金属の手すりに連なる丸い頭——あの連珠が、海のほうへ一つ余計に伸びる。数えると、昨日より一個多い。翌日には消えている。そういうことが、季節の変わり目にだけ起こる。

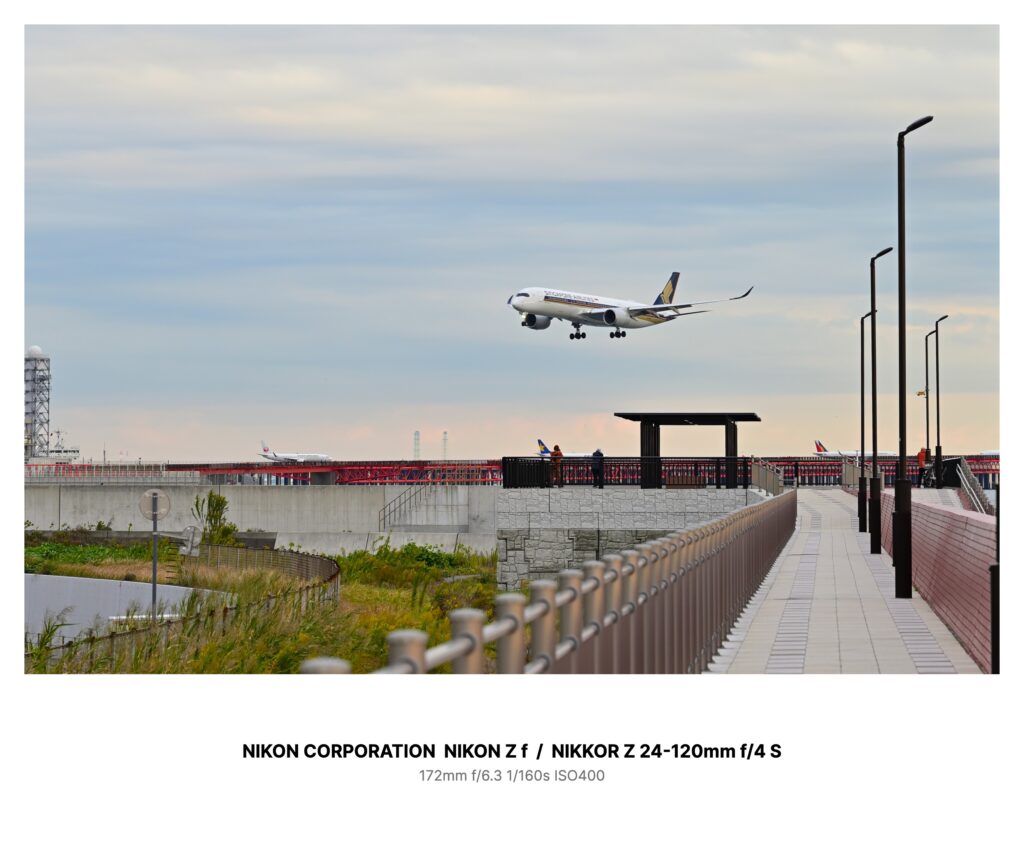

見学デッキに立つと、ちょうど頭上を機体が横切る。腹に付いた灯りが二つ、着陸灯。離着陸の合間、デッキの屋根越しに、人の影が並ぶのが見える。

「ここは見晴らしがいいね」

「次は何便だろう」

口々の声に紛れて、影のひとつがこちらを向く。灰色の輪郭で、顔だけが平らに反射する。私は毎回、あれが余計な一人だと知っている。さっきまで居なかったのだから。

ある晩、点検のため閉園時間の巡回をしていると、手すりの端がまた伸びていた。丸い頭が、空のほうへ一つぶん、浮いている。手で触れる高さに、宙に。

そこに手をかけたら、体は自然に前へ傾く。だが落ちない。落ちない代わりに、足元から音が消える。風も、エンジン音も。通路全体が、着陸機の進入角に合わせて「下り坂」に変わるのだ。

「そこ、乗らないでください」

とっさに声をかけた若い男は、振り返らずに笑った。

「大丈夫っす。ちょっと前のほうが、よく見えるんで」

そのまま一歩、踏み出した。水平な空気の上へ。

——次の瞬間、彼は遠くなった。

身体はゆっくりと、見学デッキの屋根の高さにまで沈み、手すりの向こう側を滑っていった。落下でも、浮遊でもない。下り坂を歩くみたいに、音のない傾斜に沿って。私は走って追ったが、彼はもう向こう側の列に紛れていた。影のひとつとして。

やがて機体が滑り込み、車輪が地面に触れる。轟音の戻る瞬間、影は一斉に姿勢を正す。列の先頭だけが、着陸灯の光を受け、顔を白く平らにひらく。目鼻のない、到着の標識みたいな顔。そのすぐ手前に、若い男がいる。首だけがこちらを向いて、肩から下が見えない。

私は叫びたかったが、声はエンジンに吸われた。

車輪の煙が薄れ、影の列がほどけるころ、男は消えていた。手すりの宙に浮いた丸い頭だけが、ひとつ、鈍く曇って増えていた。

それから私は、ここで数えることをやめた。手すりの数も、人の数も、着陸灯の数も。

代わりに、心の中で、次に来る便の行き先を唱える。遠い街の名前を、見知らぬ言語を。そうすると、下り坂は一瞬だけゆるむ。影の列が、こちらを見ないで済む。

けれど、たまに失敗する。夕暮れの色が濃い日は、唱えるよりも早く、手すりが延びてしまう。伸びた先端に指紋がつくと、翌日にはそこがまた曇っている。曇りは少しずつ増えて、やがて一列すべてが鈍い真珠のようになるだろう。そうなったら、この通路は完全に「向こう側」へ繋がってしまう。

昨日、デッキの屋根の下で、年配の夫婦が並んでいた。会話は聞こえない。だが、奥さんの肩に置かれた手が、少し宙を掴んでいるのが見えた。まるで階段の手すりを探るみたいに——ここにないはずの段差を、知っている手つきだった。

その時、空を渡る機体の腹に、もうひとつ灯りが見えた。着陸灯は二つのはずなのに、三つ目が、顔の形をしていた。白く平らにひらいた標識の顔が、こちらをまっすぐ見ている。

私は奥さんの手を取って、通路の中央に連れ戻した。水平器はゼロを示している。

「ここは水平ですから。まっすぐ、ここにいてください」

夫婦は礼を言って去っていった。

夕暮れが落ちきる前、私はもう一度だけ空を見上げた。灯りは二つに戻っていた。デッキの屋根には、影がひとつ分だけ少ない。

通路の先端では、丸い頭が風で乾き、曇りが薄くなっていた。増えた一個が、何食わぬ顔で列に戻る。水平で、下り坂。それは今日も続いている。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –