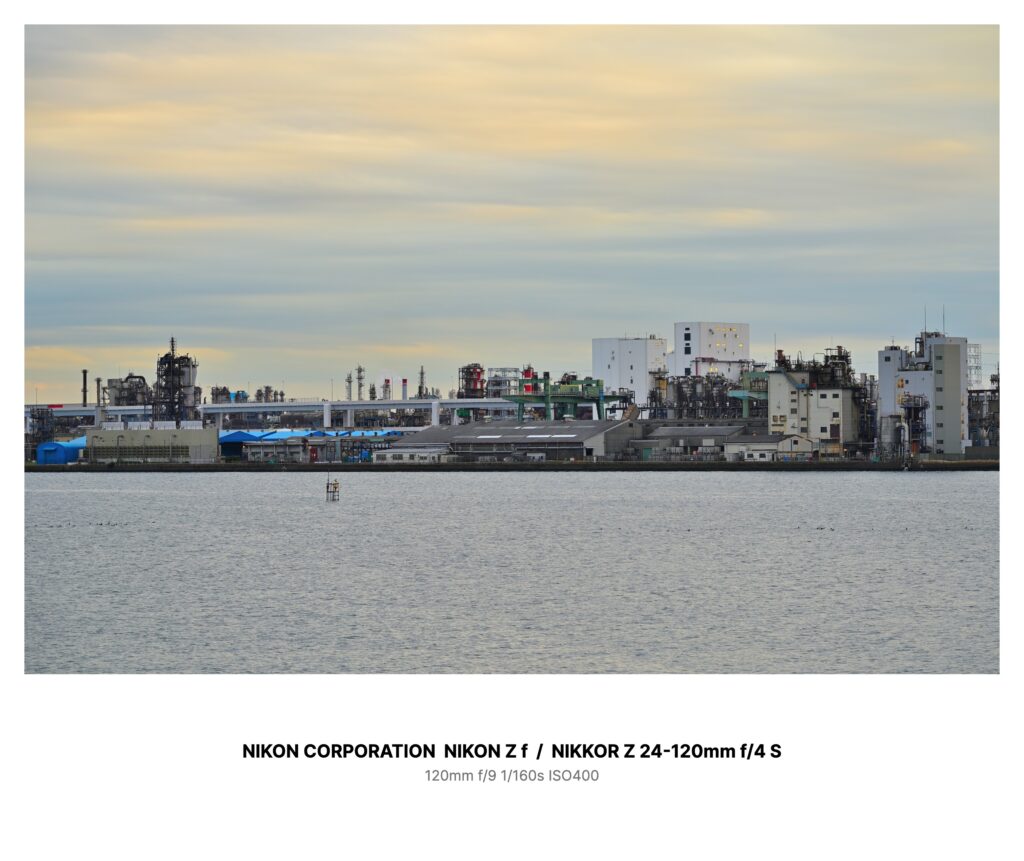

夕方、風が川面を均すと、対岸の工場の窓が順番に灯った。上から下へ、端から端へ。点いては消え、また点く。見ているうちに、数が足りないと分かった。どこか一つ、必ず抜ける。

沖の小さなブイが、金属の歯をかみ合わせるように一度だけ震えた。直後、足元の水が厚みを持った。波ではない。透明な段差が、靴先のすぐ前にせり上がり、私の呼吸に合わせて上下する。もう一段、脛の高さ。逃げるつもりで一歩引くと、段は追い、背後にも同じ高さの“段”が立ち上がった。挟まれた。

対岸の窓は、点呼をやめない。ひとつ消えるたび、私の脛に冷たい圧がかかる。濡れた手袋の匂いがして、左肘に何かが並んだ気配が乗る。見えない“同僚”が肩を揃えたのだと分かった瞬間、ブイが短く二度震え、私は反射的に段へ足を乗せてしまった。

水は踏むたびに固くなり、踏面の形がはっきりしていく。踏んだ数だけ、向こうの窓が灯る。欠けていた一つを埋めるために、こちらから人数を合わせに行かされている。目の端で、岸壁の注意看板が揺れた。「立入禁止」の黄色が、誘導灯みたいに見える。

三段目で足首が熱く痺れ、内側から何かに打刻される感覚が走った。手首の時計が勝手に振動し、知らないアイコンが一瞬だけ点いた。ここで止まると、私は窓の数になる——そう思って、段の角に体重を預け、わざと滑った。冷たい川水に膝まで沈み、足を捻った痛みより先に、段の輪郭が崩れるのが分かった。

崩れた一瞬、対岸の高い窓がすべて点いた。その光の列は、こちらの岸に一本の細い“通路”を描き、私の立っていた場所でぷつりと切れた。ブイは長く鳴り、風の層が少しだけズレた。

濡れた靴の中に、透明のラベルが貼り付いていた。小さく「14」と印字された、剥がれかけの点検シール。私の番号だったのかどうかは分からない。ただ、それ以来、あの時間に近づくと、風に必ず鈍いカチリが混じる。数え終わるまで見てしまうと、最後のひとつは足元で点く——それが分かっているから、私はもう、あの川の段差を確かめない。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –