駅から三つ目の角を曲がると、頭上にだけ別の街がある。

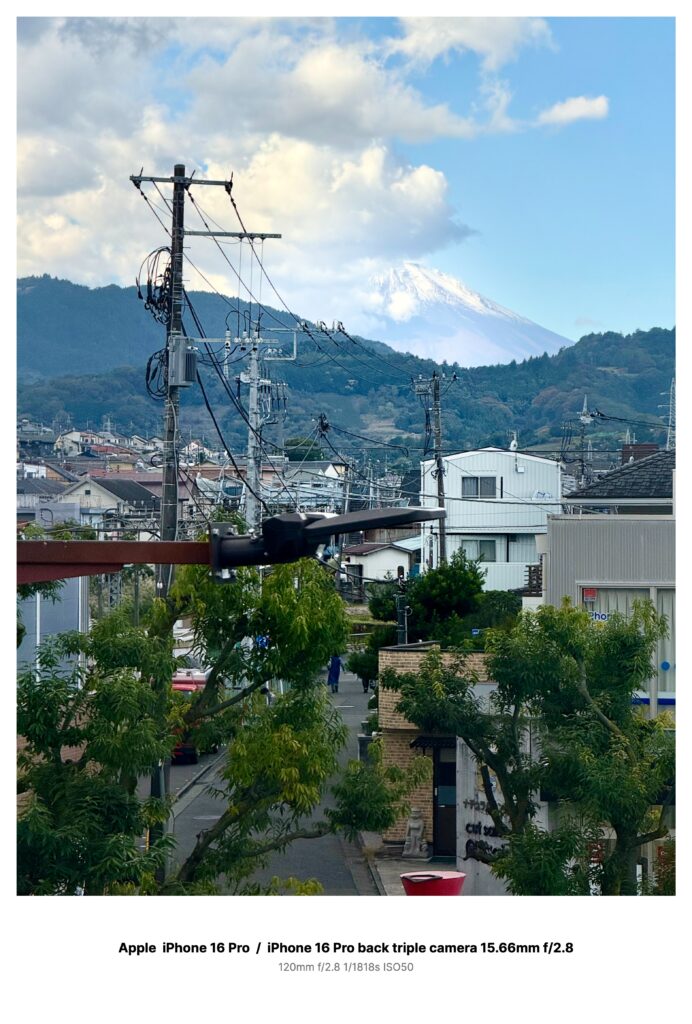

電柱から電柱へ、黒い線が幾重にも渡って、遠くの富士の白い肩へと細く収束していく。風が鳴ると、線はわずかに震え、雲の影が糸巻きのように巻き取られて山に吸い込まれていく。

その日、通りの手前にせり出す横棒の上で、黒い箱が点滅した。監視機器だと誰かが言ったが、私はその光の間に、うっすらと足の形を見た。

一本、二本と電線を踏むたび、離れた家の受話器が鳴りもせずに光る。留守電の赤い点が増えていくのが、窓という窓に並ぶ。

雲が切れて、富士の斜面が一段明るくなる。

その瞬間、線に“重さ”が乗った。

誰かが、上を渡ってくる。

節電のポスターがはためく音に紛れて、それは確かに靴底のこすれる擦過音だった。影は輪郭を結ばず、雲の色を透かしていたが、膝の角度だけが妙に人間的だった。

影がバランサーのように腕を広げ、次の線へ身を投げるたび、街のどこかでひとつ言葉が消えた。通りの女の子が振り返って、口を開けたまま、言いかけた名前を落とす。散髪屋の椅子に座る老人は「まぁ——」で止まり、そこから先が出てこない。彼らの言葉は、糸に触れた雫のように丸くなって、ふっと上へ昇っていく。

私は試しに母へ電話をかけた。発信の青い灯が点り、耳に温かいノイズが押し寄せる。

「もし——」の“も”で、喉が空洞になった。

声が、上に引っぱられていく感覚がある。見上げると、私の言葉が薄い膜になって電線に並び、ガラス玉のようにきらめきながら富士の方へ連なっていた。

影は、黒い箱の上でいったん止まった。ちょうど通りの中央、木の梢の切れ目から真っ直ぐこちらを向く位置だ。

顔はない。代わりに、雲の白がそこだけ濃く、雪渓のように光っている。

そして――影は首をすくめ、拾った言葉を一息に吸い込み、山に向かって吐き出した。

富士の肩に、誰かの「おかえり」が、別の誰かの「さよなら」が、私の「もしもし」が、順番に薄く貼り付いていく。

雲が笠の形にふくらむ。帽子の縁に、町のあいさつがぐるりと縫い付けられて、風が吹くたび、布の裏から返事がする。だが音は地上には落ちてこない。

私たちは、交わしたはずの言葉だけが減っていく街で暮らし続ける。

夕方、影は電線を引き戻すようにして山へ帰った。

残ったのは、わずかにたるんだ一本の線と、どこにも保存されていない会話の欠片。

翌朝、通りの人々は口数が減っていたが、誰も不自由を訴えない。不思議なことに、なくなった言葉ほど、思い出す必要がなくなるのだ。

私は窓を閉め、携帯をポケットにしまう。

顔を上げると、見慣れた黒い糸は今日も富士へ伸びている。

——たぶん今も、あの“誰か”は渡っている。私の次の言葉が、どの線に乗るのか確かめるように、指が勝手に喉仏の上で止まった。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。