写真怪談

写真怪談 裏口の坊やは、膝をついたまま

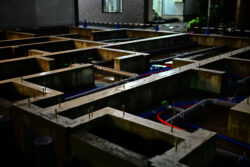

表で人を止める坊やは、裏で人を引き戻す──金属ブラシが描く円弧の意味に気づいた夜、私は視線を上げられなくなった。

写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  晩酌怪談

晩酌怪談  写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  晩酌怪談

晩酌怪談  写真怪談

写真怪談  晩酌怪談

晩酌怪談  写真怪談

写真怪談  写真怪談

写真怪談  晩酌怪談

晩酌怪談  晩酌怪談

晩酌怪談  写真怪談

写真怪談