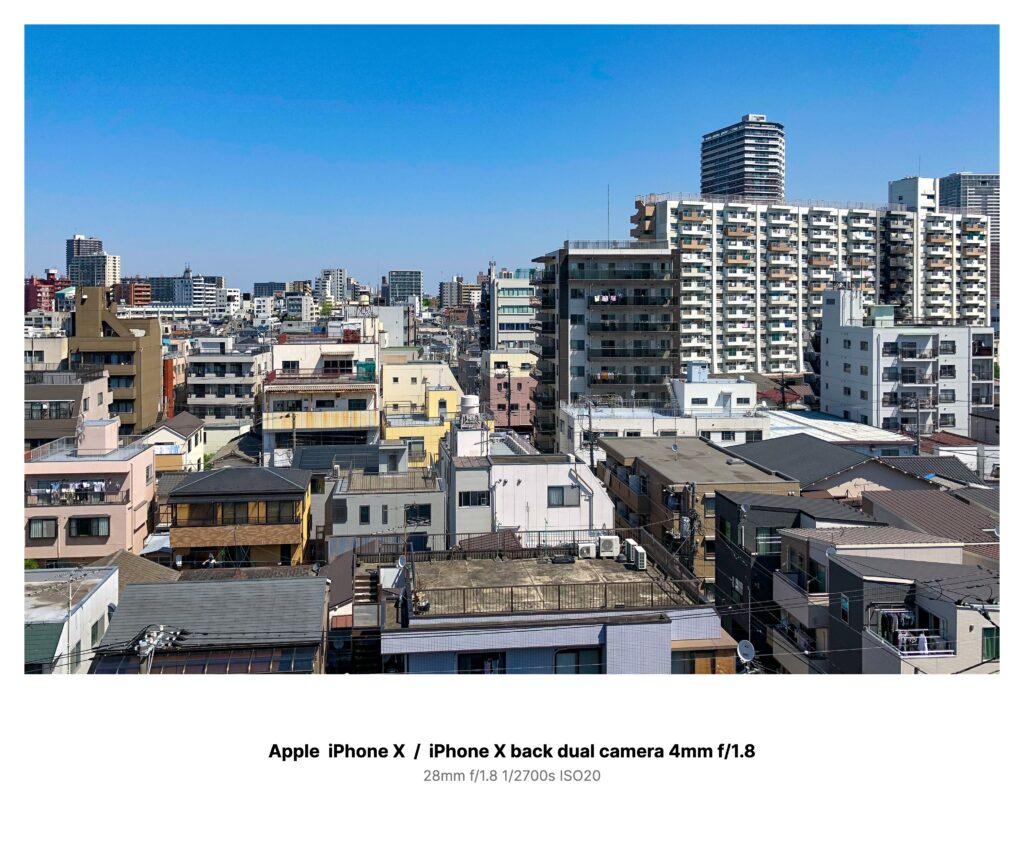

高層マンションのベランダから街を見下ろしていた。真夏の青空、建物の屋根に照りつける陽光。

眩しいはずの光景なのに、なぜか視線が離せなかった。

そこに広がっている街並みは、確かに自分が暮らしてきた場所だった。だが、あるはずのスーパーの看板がない。友人の住むアパートが一階分多くなっている。幼いころ遊んだ駄菓子屋が角に見えるのに、そんな店はもう二十年前に無くなっていたはずだった。

汗ばむ手でベランダの手すりを掴みながら、目を凝らすと、道路に並ぶ人々の影が薄い。動作はあるのに影が地面に落ちていない。人々の動きは途切れることなく繰り返され、まるで古い映像が輪転しているかのように同じ場面をなぞっている。

異様さに息を呑んだ瞬間、強烈な蝉時雨が頭上から降ってきた。昼間の音にしては異常に大きく、耳を塞いでも鼓膜を貫いて響いてくる。その音にかき消されるように、視界の街並みがじわじわと滲み、ひとつの「夏の日の記憶」へと姿を変えていった。

──それは、小学生のころの自分がランドセルを背負い、路地を駆け抜けている光景だった。

──向かいの家の二階から、亡くなったはずの祖父が手を振っている姿だった。

──そして、二度と戻ることのないはずの友人との最後の夏祭りの夜景だった。

気がつくと、私はベランダの外に足を出していた。見下ろす街が誘うように広がり、そこに飛び込めば永遠に「夏の日」の中で過ごせると理解してしまった。

だが次の瞬間、背後から誰かに肩を掴まれ、体が硬直する。振り返ろうとしたが、首が動かない。視界の端に、私と同じ姿をした「もうひとりの私」が立っていた。

そいつは笑っていた。唇の動きが告げていた──「夏は終わらない」。

気を失うように視界が暗転し、気づけば再びベランダに立っていた。

蝉の声はなく、街は普段通りの光景に戻っていた。だが、ひとつだけ変わっていた。

マンションの向こうに建つ高層ビルのガラス窓。その反射に映るはずの自分の姿が、そこにはなかった。

以来、私は夏の終わりになると、このベランダに立つことができなくなった。

なぜなら、あの「もうひとりの私」がまだ街の中に潜んでいて、いつか手を振り返してくるのではないかと、確信してしまっているからだ。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –