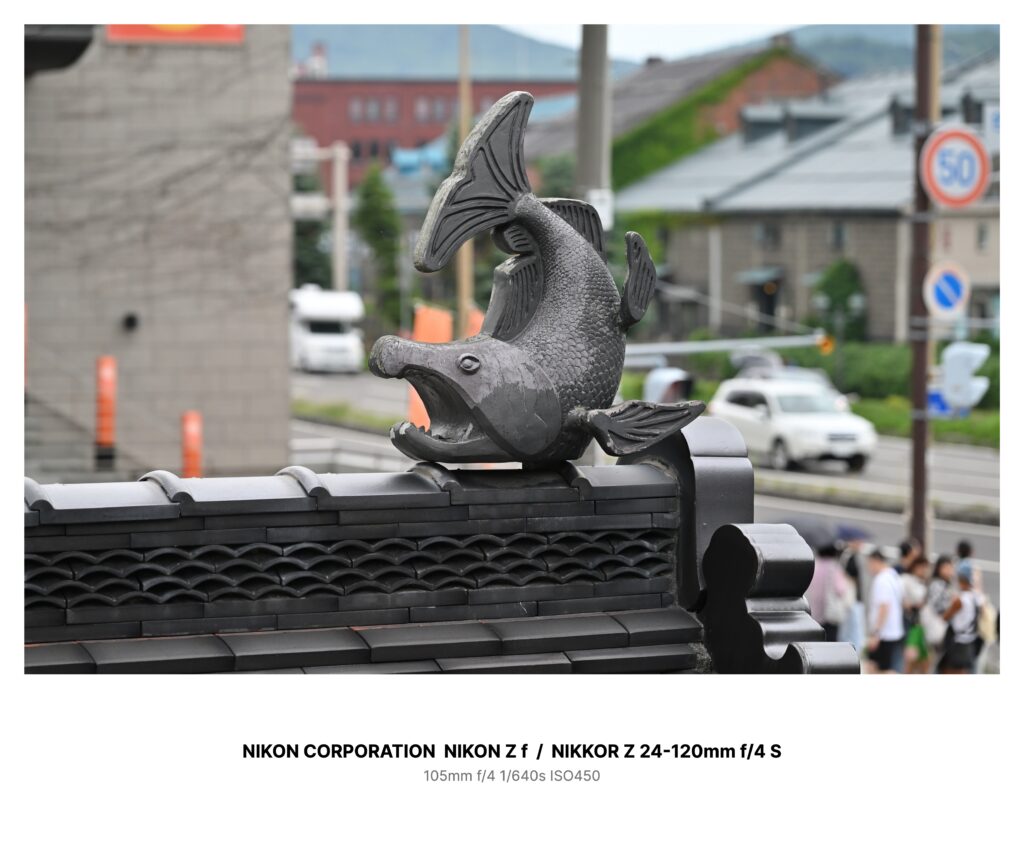

この街に残る古い瓦屋根には、必ず黒い鯱が据えられている。

それは「火除け」と呼ばれてきたが、本当は——人を喰らわせるためのものだった。

江戸の頃、度重なる火事で町は焼け落ち、住民たちは「火の神」を鎮めようと生贄を差し出した。

選ばれた者は屋根の鯱に向かって立たされ、その声を一滴残らず吸い尽くされるのだという。

声を奪われた者は、呻き声すら出せぬまま干からび、やがて鯱の口に呑み込まれた。

いまもその記憶は消えていない。

夜更け、通りを歩くと鯱の口から赤黒い滴が落ちることがある。

近寄れば、それは「声の残滓」であった。

舌のような塊が痙攣しながら蠢き、血の泡を弾けさせて消えてゆく。

それを見てしまった者は、間違いなく次の贄となる。

足元から黒水が這い上がり、喉に絡みつき、内側から声を引き裂くように奪い去る。

やがて悲鳴すら出ないまま目玉が白濁し、全身が萎びていく。

翌朝、人影のない道に立って見上げれば、鯱の鱗に赤黒い染みが一つ増えている。

それが消えるまで、数日は雨が降らないのだという。

町の古老は今も言う。

「鯱の口を見てはいかん。声を吸われ、骨も血も残らんぞ」

あなたが見上げたその瞬間——鯱の目は確かに笑っていた。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –