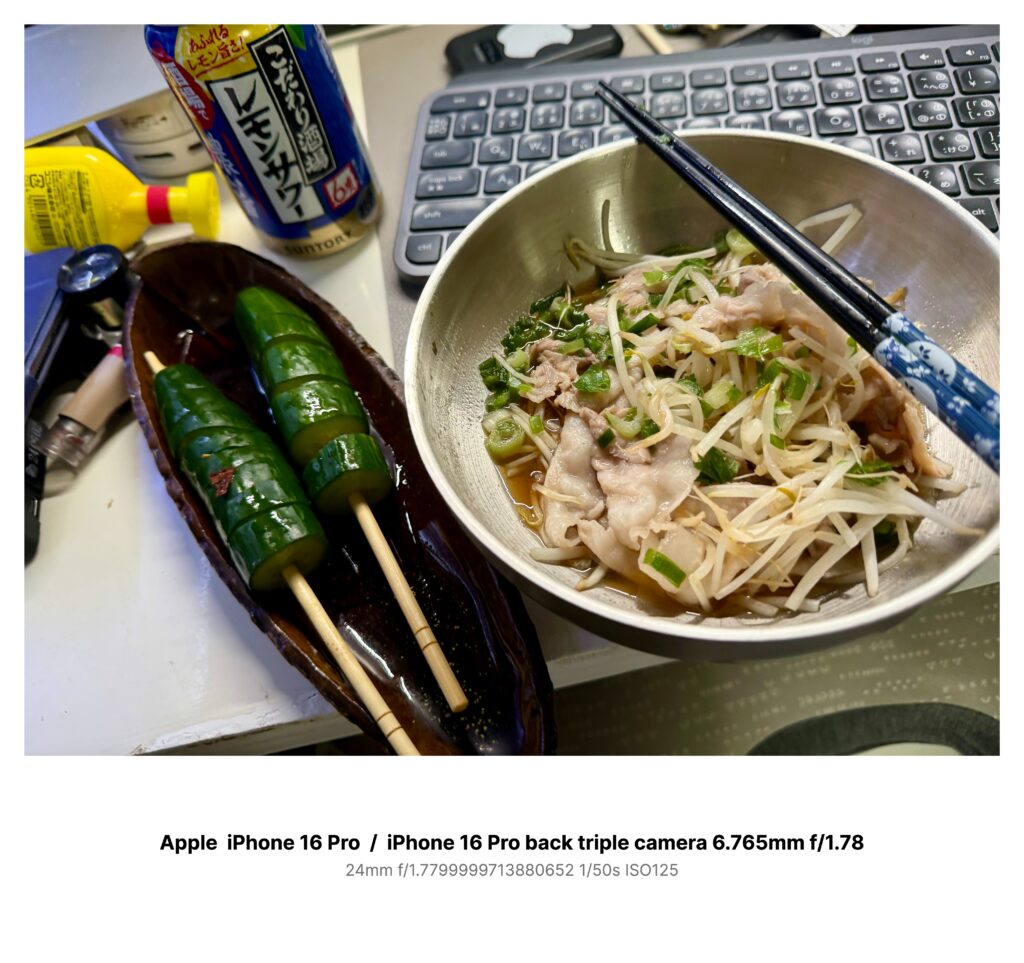

深夜、男は机に向かい、買ってきた惣菜を肴に缶チューハイを開けた。

豚肉とモヤシの炒め物は、もう湯気を失っているはずなのに、何度見ても白く立ち上る靄が見える。まるで熱を持ったまま、冷めることを拒んでいるようだった。

串に刺さった胡瓜をかじり、ふと横を見る。キーボードの影に、誰かの手の甲がのぞいていた。自分のものではない。白く乾いた皮膚が、膳の端に寄り添うように置かれている。

驚いて視線を戻すと、その手はもう消えていた。ただ、器の中の肉片が一枚、確かに増えている。

「食え」

耳の奥で声が響いた。空腹を訴える声ではなく、共に喰らえと誘う声。男は震える手で箸を伸ばし、熱を帯び続ける膳に口をつけた。

肉の味は濃く、舌に鉄の匂いがまとわりついた。だが喉を通ると、腹の底に冷たい手が沈んでいくような感覚が広がった。

その夜から、彼の食卓には決して冷めない膳が並ぶようになった。食べ終えても、器の中には必ず新しい肉片が一枚だけ残されているのだった。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

¥4,398 (2025/08/22 04:07時点 | Amazon調べ)