いつも通る裏道が、工事で塞がれていた。

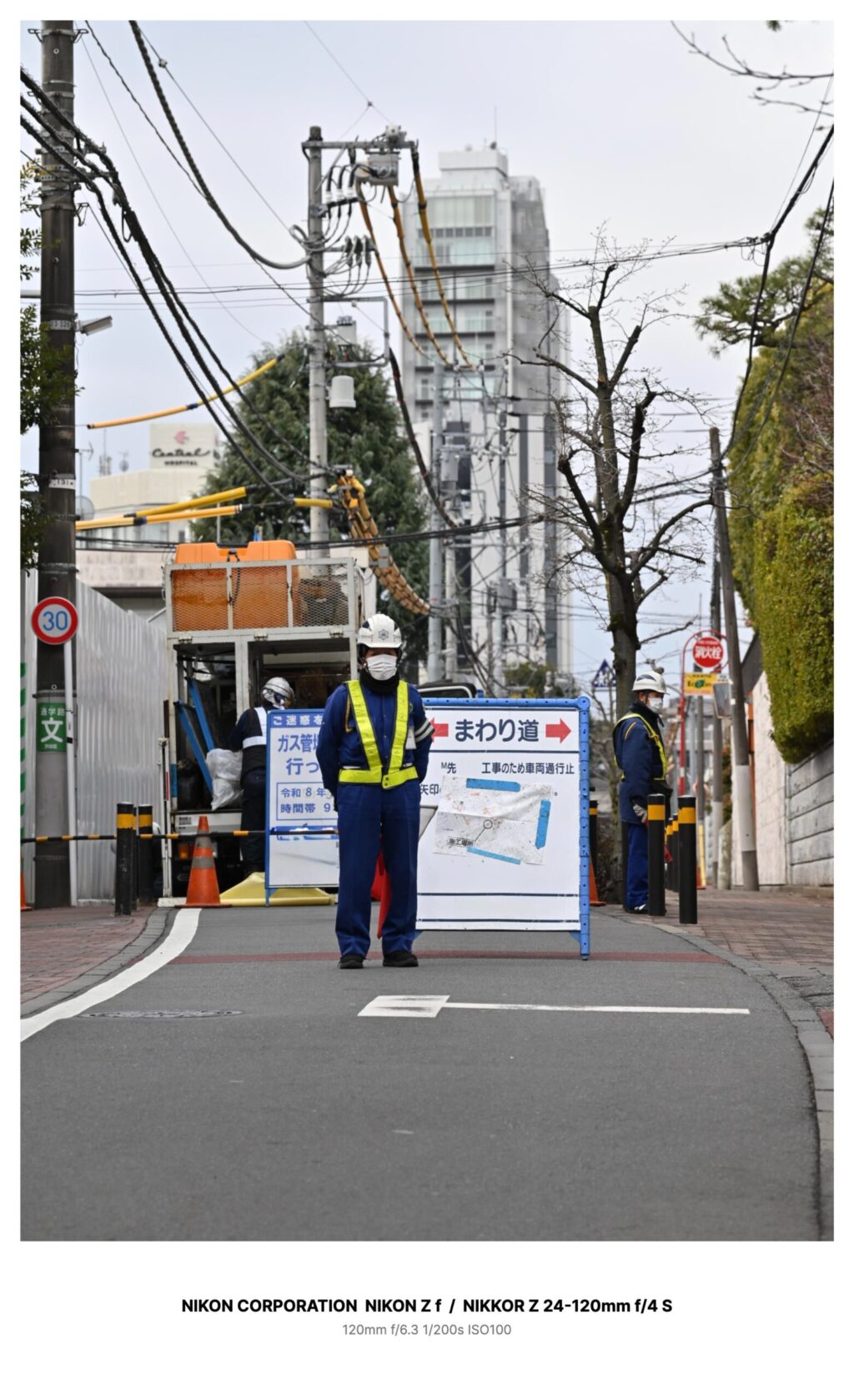

青い作業着に蛍光のベスト、白いヘルメット。正面に立つ誘導員が、無言でこちらを見ている。マスク越しの目だけが、妙に“待っていた”みたいに静かだった。

「まわり道→」

大きな看板が、矢印で右を示している。いつもなら素直に右へ曲がるだけだ。けれど、その看板の横に立つもう一枚の案内板が目に入って、足が止まった。

“ガス管埋設工事を行っています”――そういう定型文の下、日付欄に「令和8年」とある。

知らない年号。

誘導員は、こちらに背を向けることも、手旗を振ることもない。

ただ、立っている。道路の真ん中に、まるで“通すべきではないもの”の前に置かれた栓みたいに。

頭上の電線が、やけに低く見えた。

何本もの黒い線が、遠くのビルへ向かって吸い込まれていく。網だ。街の上に張られた、目の細かい網。そこをくぐったら、戻れなくなる。そんな無根拠が、喉の奥に貼り付いた。

それでも急いでいた。

右へ曲がり、矢印の通りに進んだ。

曲がった途端、音が消えた。

車の気配も、風も、遠くの生活のざわめきも。自分の靴音だけが、乾いた紙みたいに路面に貼りついて響く。空は白いのに、光がない。夕方でもない、朝でもない、“時間の外側”みたいな明るさだった。

目印にしている古い樹が見えた。

枝が痩せた一本。そこを過ぎれば商店街へ抜ける――はずだ。

なのに、その樹の手前に、見覚えのある青い縁の看板が立っていた。

「まわり道→」

さっきの場所だ。

同じ車両、同じコーン、同じ誘導員。立ち位置まで、寸分違わない。

こちらが回り込んできたはずなのに、誘導員はまた“正面”にいる。背中が見えない。いつ回り込んでも、必ずこちらを向いているみたいだった。

息を吸うと、空気に金属の味が混じった。

あの電線の網が、少しだけ低く降りてきている気がした。

「……すみません、これ、どこまで迂回すれば」

声を出した瞬間、誘導員の目がわずかに細くなった。

返事はない。代わりに、胸元の反射テープが、ぬらりと光った。光源がないのに、勝手に濡れた魚の皮みたいに。

看板の地図に貼られた青いテープが、先ほどより増えている。

さっきまで空いていた一角にも、新しいテープが一本。

封鎖が広がっている――そう見えた。

二度目の右折。三度目の右折。

同じ道幅、同じ電柱、同じ白線。

それでも何かが少しずつ違う。

速度制限の「30」の赤い縁が、次に見た時はほんの少し歪んでいた。

工事看板の「令和8年」が、目を離した隙に「令和8年 8月 8日」に増えていた。

誘導員の腕章の文字が、読めそうで読めない形へ崩れていた。日本語のはずなのに、舌がそれを拒む。

そして気づく。

“まわり道”の矢印が、毎回ほんのわずかに角度を変えていることに。

右。右。右。

なのに、矢印はだんだん、道路ではなく――頭上の電線の束の方へ向き始めた。

四度目に戻った時、誘導員の足元に、赤い棒が立っていた。

最初は一本だったはずの、赤い停止表示の棒が、二本になっている。

二本が交差して、×を作っている。道路の真ん中に、静かな拒絶。

その×の隙間から、地面のアスファルトが“呼吸”しているように見えた。

白線の下が、薄く膨らんで、また沈む。

まるで、路面の下に巨大な肺があって、こちらが来るのを待っていたみたいに。

私はようやく悟った。

この迂回は、目的地へ向かう道じゃない。

“こちら側”から出るための道でもない。

矢印の通りに進むほど、街の網の目に絡め取られていく。

スマホを取り出し、看板を撮った。証拠が欲しかった。

画面には、誘導員の姿と「まわり道→」の文字がはっきり映る。

ただし、地図の中心に黒い丸があって――その丸の中に、私の靴先の形が写っていた。

地図が、現在地を示している。

いや、違う。

地図が示しているのは、道路じゃない。私だ。

私が“工事”なんだ。

背筋が冷えた瞬間、頭上で電線が鳴った。

風でもないのに、弦を弾いたみたいな低い音。

網が、締まる。

私は矢印に逆らった。

右ではなく、左へ――いや、左へ曲がれない。バリケードがある。

だから、前へも進めないなら、残るのは一つ。

来た道を、白線の上だけを踏んで、真っ直ぐ戻る。足を線から外さない。網の“目”を横切らない。

一歩、二歩。

後ろで、誘導員が初めて動く気配がした。

振り向かなかった。振り向けば、目が合う。目が合えば、また“正面”になる。

白線の端が、やけに鮮やかに白い。

その白さが、現実の輪郭みたいに頼もしい。

線を踏み続ける。呼吸が苦しい。電線の鳴る音が近い。網が降りてくる。

最後の一歩で、足裏がふっと軽くなった。

気づくと、工事現場は同じ場所にあった。

けれど、誘導員は私を見ていない。普通に横を向き、車を流している。

看板の日付欄は、当たり前の今年の年号に戻っている。

助かった。そう思ったのに、スマホの写真が残っていた。

画面の中の「まわり道→」は、道路ではなく、電線の束へ向いている。

地図の中心の黒い丸には、私の靴先が今も写っている。

そして写真のタイムスタンプだけが、未来の「令和8年 8月 8日」のままだった。

それ以来、あの道を通るたび、頭上の電線が少し低く見える。

どれだけ上を見上げても、網の目が、私の高さに合わせて降りてきている気がする。

まわり道の終点は、まだ決まっていない。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。