その路地は、夕方になると冬でも客で埋まる。湯気の立つ酒と、笑い声と、外に逃がした煙が、細い空を汚していく。

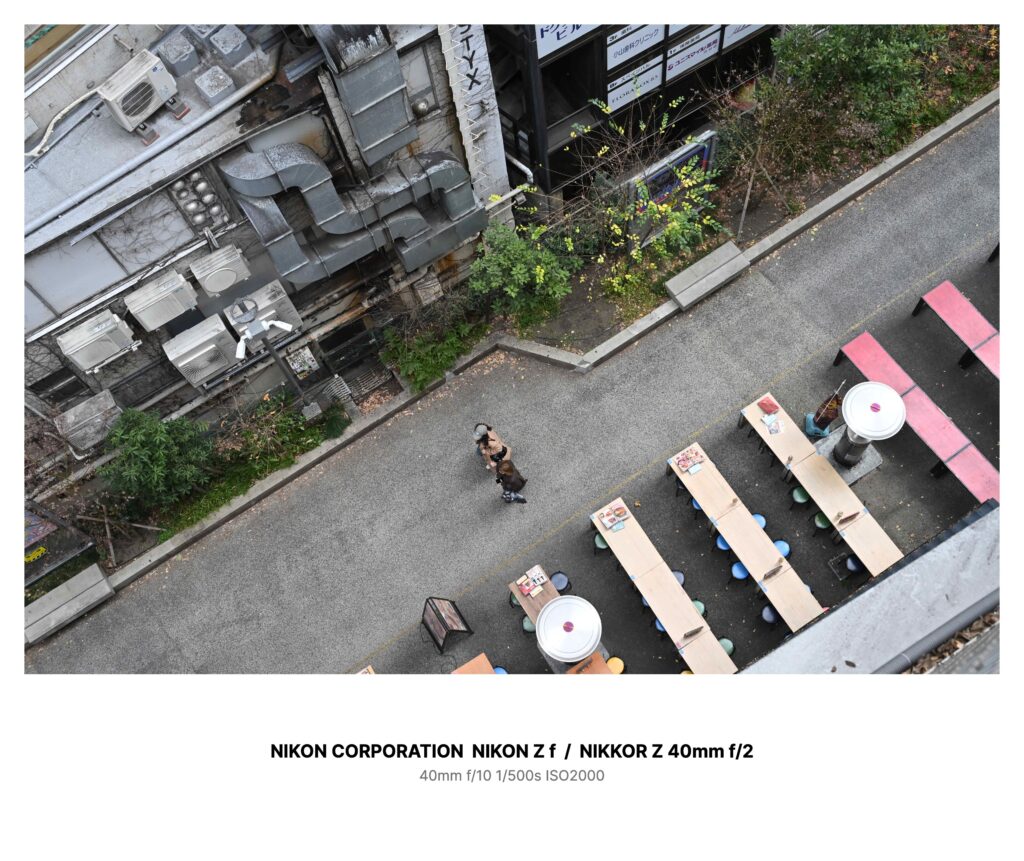

でも正午だけは、きれいに空っぽだった。テラス席の長机は整然と並び、丸い屋外ヒーターは傘を閉じたまま、ピンクのベンチだけが場違いなほど明るい。メニューの写真が載った紙が、風もないのに端だけめくれている。

路地の片側には、建物の裏が剥き出しになっている。室外機、配管、重ねた金属の箱。なかでも大きなダクトは、壁に貼り付いた灰色の臓物みたいで、曲がり角ごとに節があり、ひとつひとつが呼吸をする肋骨に見えた。

その日、二十代くらいの女性が二人、正午の路地を歩いていた。友人同士らしく、肩が近い。話しながら、わずかに笑っている。いちばん静かな時間の、いちばん人間らしい動きだった。

片方が立ち止まり、足元の落ち葉を蹴った。もう片方がそれを見て笑った。その瞬間だけ、音が遅れた。笑い声が、空気を通らず、ダクトの内側から聞こえた気がした。

金属が冷えると、音はよく滑る。そう自分に言い聞かせた。冬の正午、建物の裏側はとにかく冷たい。だから——

次の瞬間、路地の温度が変わった。

息を吐くと白くなるはずの空気が、白くならない。代わりに、机の上のコップの縁に、ありもしない水滴が生まれていく。鉄のダクトの継ぎ目に薄い結露が走り、そこから“昨夜の湯気”みたいなものが一筋、逆流してきた。

まだ正午だ。日差しは高い。なのに路地の真ん中だけ、夕方の匂いがした。揚げ物の油、醤油、誰かの香水と、濡れたコート。客がいないのに、満席の気配だけが濃くなる。

二人の女性は、気づいていないみたいに歩き出した。黄色い線の上を踏み、テラス席の横を通り過ぎる。ところが、影が追いつかなかった。影は足元から伸びず、ほんの数拍遅れて、彼女たちの背中の位置で揺れている。

ダクトが、ゆっくり鳴った。

ギシ、とも、ゴウン、とも言えない、内臓が擦れるような低い音。金属が動くのではなく、金属の中身が身じろぎした感じだった。壁に固定されたはずの配管が、ほんの少しだけ“こちらを向いた”ようにも見えた。

二人のうち背の高いほうが、ふと立ち止まった。何か落としたのかと思ったが、違った。彼女は視線だけを上に向けた。誰かに見られている、と気づいた目ではない。もっと別のもの——「時間」に対して目を向けるみたいな顔だった。

次の瞬間、路地の空っぽが、満席に置き換わった。

席が埋まったわけじゃない。椅子も机も、何も変わっていない。ただ、耳の奥にだけ、混み合う夕方が流れ込んだ。箸のぶつかる音、氷の鳴る音、笑い声、呼び鈴。全部が一枚の板みたいに重なって、正午の静けさを押し潰す。

二人の女性の動きが、そこで途切れた。

歩いていたはずの身体が、途中で“別のコマ”に飛んだように見えた。足が一歩進む間に、肩の角度と髪の揺れが変わり、存在の位置だけが先に移動する。映像の欠損に似ていた。

そして、欠けた部分へ何かが入り込む。

ダクトの継ぎ目から、薄い影が伸びた。煙ではなく、湯気でもなく、輪郭だけを持った温度。影は二人の背中に触れ、触れた場所から、ほんの小さな“時間の欠片”を剥がしていった。

剥がされた欠片は、音になった。夕方の喧噪の一部になって、路地に溶ける。笑い声が増える。グラスの音が増える。客の気配が濃くなる。

二人は、まだ笑っているふうだった。けれど笑い声はもう、遅れている。顔は動くのに、声は壁の中から出る。正午の二人が、夕方の空席を埋める材料にされている。

その日の夕方、私は用事でその居酒屋の前を通った。路地はいつも通り賑わい、テラス席にも客がいる。ヒーターの傘は開いて、熱が外へ逃げている。

長机の端に、あの二人が座っていた。

友人同士の距離のまま。笑っている。会話している。けれどどちらの口も、音と微妙にずれていた。声は彼女たちからではなく、壁のダクトから出ているように聞こえた。まるで、配管が二人を使って過去の夕方を再生しているみたいに。

私は視線を上げ、建物の裏を見た。灰色のダクトは相変わらず壁に貼り付いている。ただ、継ぎ目の結露が、正午よりも多い。湯気が集まっている。人の時間が集まっている。

その時、風もないのに、テラス席のメニューが一枚だけめくれた。

写真の中の料理の皿が、なぜか一瞬だけ、空席の数だけ増えた気がした。増えた皿の影は、人の影の形をしていた。

次の正午、私はまた窓から路地を見下ろした。テラス席は空っぽで、ピンクのベンチだけが明るい。メニューは整然と置かれ、ヒーターは閉じている。

路地の真ん中を、あの二人が歩いていた。

同じ歩幅、同じ角度、同じ落ち葉の蹴り方。

昨日の彼女たちではない。今日の彼女たちでもない。夕方を満たすために、正午から切り取られ続ける“欠片”だ。

ダクトが、ゆっくり鳴った。

路地の空っぽが、これからまた満席に置き換わる。正午と夕方の間が、薄く剥がされていく。気づかれないまま、気づかせないまま。

そして、もし——次にその路地で、正午なのに夕方の匂いがしたら。空席なのに笑い声が聞こえたら。

その賑わいは、客のものじゃない。時間を喰う機械が、足りない分を埋めているだけだ。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。