駅を出て、信号をひとつ渡っただけの居酒屋だった。忘年会にはちょうどいい、よくある店。通されたのも個室ではない、普通のテーブル席だ。

四人で入ったはずなのに、テーブルは三人ぶんの幅しかない。詰めれば座れる。年末だしね、で済む程度の違和感だった。

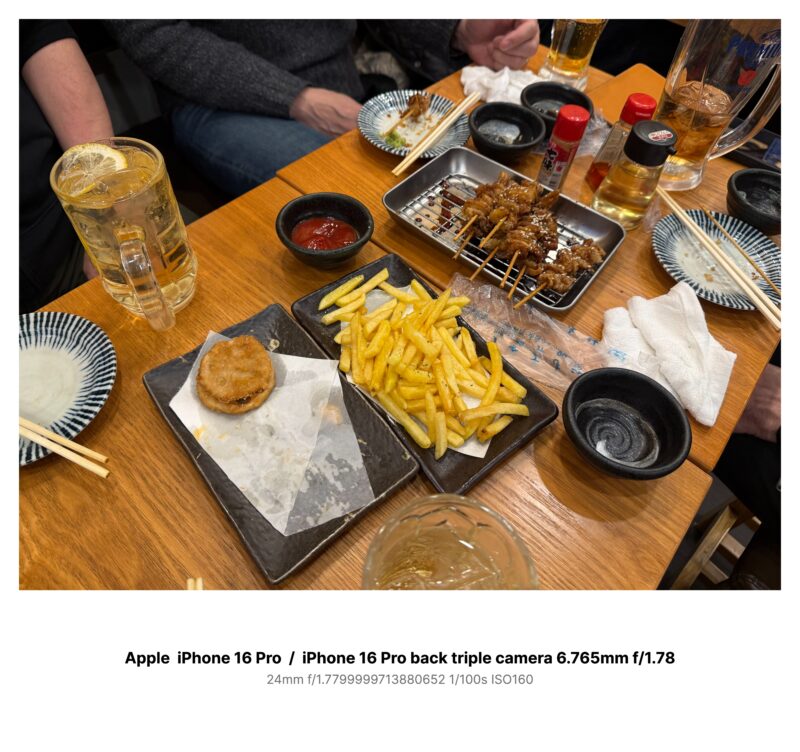

鶏皮の串が、金属のトレーに並んで運ばれてきた。照りのあるタレ。白いごま。脂の匂いが立ち上がって、腹の底が温かくなる。黒い角皿には山盛りのフライドポテト。小鉢の赤いケチャップは、照明の下で妙に暗い色をしていた。

途中で誰かが言った。

「今年、いろいろ忘れたいっすね」

皆がうなずいて、串を追加した。鶏皮は表面だけの味がする。噛むと、皮の内側から熱い脂が出てくる。薄い膜のくせに、噛み切りにくい。

終盤、テーブルの上は紙ナプキンと空の小鉢で雑然としていた。トレーの上には串の木が増えていく。使っていない箸が一本だけ、取り皿の縁に寝かされていたのを覚えている。誰の箸だったかは、思い出せない。

その夜の写真がある。顔は写っていない。料理とグラスと手元だけ。忘年会らしい、よくある一枚だ。

翌朝、社内のグループチャットにその写真が流れてきた。誰が撮ったかは分からない。コメントだけが軽い。

「昨日ありがとう!二人ともお疲れ!」

二人?

画面の向こうで、人数がひとつ削られたみたいだった。

既読が増えて、誰も訂正しない。会話はそのまま進む。「駅前のあの店、また行こう」「次は新年会で」――まるで、最初から三人だったみたいに。

昼休み、昨日の席の話を振った。返事はきれいに揃った。

「え、三人でしょ」

「四人だったら、あのテーブル狭すぎない?」

「そもそも、誰がもう一人なの」

名前を言おうとすると、喉の奥で言葉が溶ける。頭の中には輪郭だけがあって、音がない。いないはずがない。乾杯した。串を回した。笑った。確かに四人だったのに、思い出そうとするほど、その“もう一人”がこちらから遠ざかっていく。

写真を拡大した。テーブルの端、画面に入りきらない位置に、グラスの底がひとつだけ写っていた。切り取られたはずの一杯。なのに、そのグラスだけ液面がない。空なのではなく、最初から“中身”が存在しないみたいだった。

さらに気づく。トレーの串の本数が、妙に多い。鶏皮の串は食べた記憶より一本多く、しかもその一本だけ、肉が付いていない。焦げた皮の破片が細く巻きついたまま、木の棒にぶら下がっている。まるで、誰かの“薄い膜”だけを残していったみたいに。

その週、席がひとつ消えた。部署の名簿から、写真から、勤怠から、チャットの履歴から。削除の跡すらない。引き出しの中身だけが、急に軽くなったような空白がある。誰もそれを不自然だと思わない。思えない。

忘年会の写真だけが残った。残っているのに、見返すたびに「三人の飲み会」に見えるようになっていく。手元の腕の角度も、箸の置き方も、そういう“納得しやすい形”へ、少しずつ寄せられていく。

耐えきれず、駅前の店に電話した。予約の履歴が残っているなら、そこだけは動かないはずだと思った。

電話口の店員は、こちらの用件を聞くと一拍置いてから、淡々と言った。

「忘年会のご予約ですね。三名様で承っております」

違う、と言いかけて、言葉が喉に引っかかった。四、と言おうとすると、数字だけが曇る。発音する前に、口の中で欠ける。

「……席、狭くありませんでしたか」

自分でも分かるほど苦しい質問になった。

店員は、当たり前みたいに返した。

「三名様でしたら、普通のテーブルで大丈夫ですよ」

その言い方が妙だった。“三名”を説明しているのではなく、“三名にしておく理由”を言い含めているみたいだった。

通話を切ったあと、写真をもう一度開いた。串の数は、今度はちょうど三人分に見える。ポテトの量も、取り皿の数も、最初からそうだったとしか思えない配置に収まっている。

それでも、画面の隅にだけ、どうしても消えない違和感が残った。

テーブルの端に、席の角だけが写っている。誰も座っていないはずの場所。そこだけが、妙に“空いている”のに、“空席ではない”感じがする。

翌週、また忘年会の誘いが来た。別の店名で。駅のすぐ近くで。参加者は「三名」と書かれている。

参加者欄には、三つの名前が並ぶ。自分と、同僚二人。

そしてその下に、行がひとつだけ残っていた。何も書かれていない、空白の行。

予定表の仕様だと思おうとして、指が止まる。

空白の行だけ、なぜか削除できない。

カーソルを置くと、入力欄が一瞬だけ“四つ目の枠”みたいに広がって、すぐ元の空白に戻る。

そこに入るはずだったのは、誰の名前だったのか。

四人で店に入ったのに、三人として数えられていく――その削られ方だけが、来年も続くのだと、空白の行が教えていた。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。