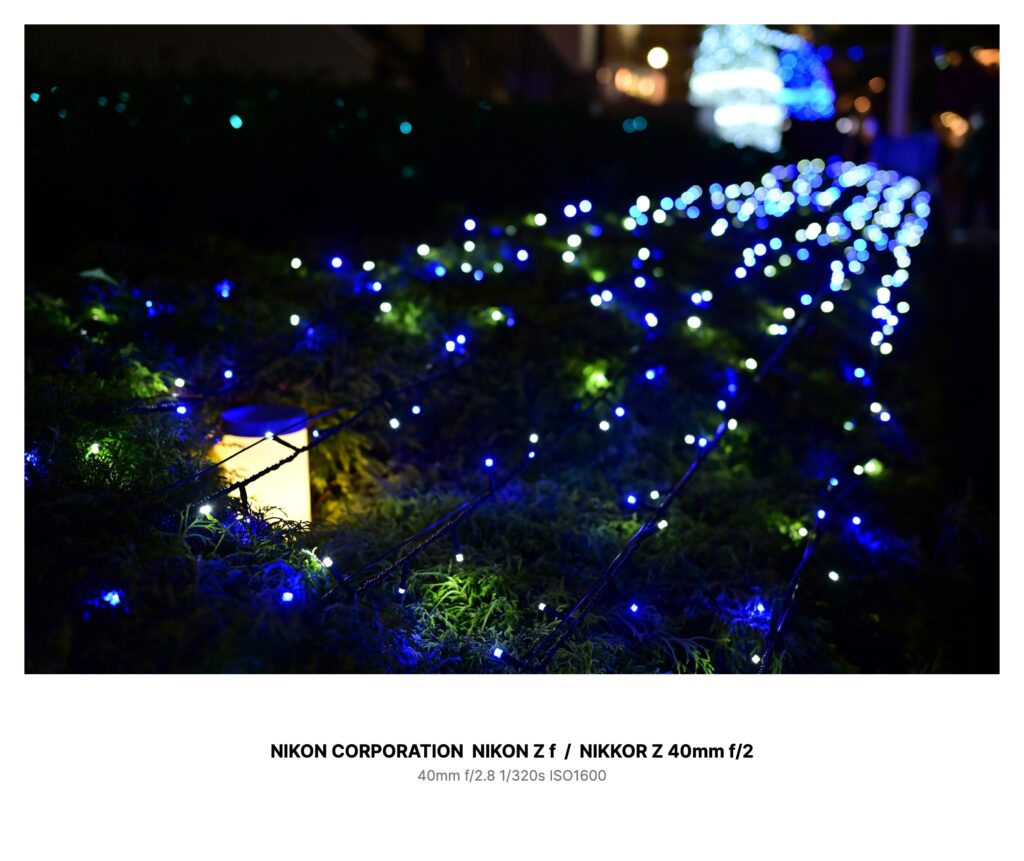

あの商業施設の外周は、クリスマスが近づくと急に“きれい”になる。植え込みの茂みに青と白の小さな光が這い、足元にはもともと設置されている円筒形の照明が、何事もない顔でぬるく光っている。

人は多い。笑い声も、買い物袋の擦れる音も、スピーカーから流れる鈴の曲も途切れない。けれど、植え込みの縁だけは、なぜか人の流れが一瞬だけ痩せる瞬間がある。誰も止まらないのに、誰も踏み込まない。流れが“避ける”ように薄くなる。

最初に気づいたのは、点滅の仕方だった。

イルミネーションの制御は基本的に規則的だ。電飾のパターンは決まっていて、同じ速さで、同じ順番で、同じ波が来る。ところが、その日の植え込みは違った。青い点が、誰かが通るたびに遅れて瞬きをする。まるで、人の影を追いかけているみたいに。

一人分の通行がある。

その直後、植え込みの一部がふっと暗くなる。

暗くなる範囲は、ざっくりと人の形に似ていた。肩幅のところが少し広く、足元だけ細い。暗がりは一瞬で戻らず、二呼吸ぶん残ってから、遅れて点灯する。

笑っているカップルが通ったときは、二つの人型が並んで暗くなった。

ベビーカーが通ったときは、低い小さな暗がりが、親の暗がりにくっついた。

それが偶然じゃないことだけは、すぐに分かった。暗がりは、人の多いほど増える。増えた暗がりは、植え込みの奥へ奥へと“引っ張られていく”。

円筒の足元が、妙に明るかった。

本来の照明の光に、イルミの青白さが重なって、そこだけ水面みたいに揺れている。植え込みは低木の茂みのはずなのに、円筒の周りだけ底が抜けて見えた。枝と葉が、闇へ沈む階段になっている。

立ち止まると、ざわめきが遠のく。

周囲には人がいるのに、耳の端から消えていく。代わりに聞こえるのは、細い線が擦れる音だった。電飾のコードが、茂みの中で動いている。風じゃない。風なら、音は一斉に揺れるはずだ。これは、一本ずつ、確かめるみたいに擦れていた。

青い点が、同時にこちらを向いた。

その瞬間、点が“目”に見えた。

何百、何千という小さな瞳が、植え込みの中で一斉に開く。白い点は白目で、青い点は虹彩で、緑の葉の陰がまぶたになっている。私は反射的に足を引いたのに、背後で誰かがぶつかってくることはなかった。人は多いはずなのに、私の周りだけ空いている。

円筒の光のすぐ横、茂みの根元が、ゆっくり割れた。

葉が割れたのではない。暗闇が裂けた。

裂け目の中から、腕が一本伸びてきた。小さな腕だった。子どもの腕の長さで、皮膚は影の色をしているのに、関節のところだけ青い点が埋め込まれている。LEDみたいな粒が、骨の位置をなぞって、ちらちらと瞬いていた。

腕が私の手首を掴んだ。

掴まれた場所が、冷たかった。冷たいというより、体温を吸われる感覚だった。掴まれた瞬間、植え込みの光が一斉に暗くなる。暗くなった範囲は、私の形にぴったりだった。

“数えられた”と思った。

慌てて振りほどくと、腕は抵抗しない。するりと闇に引っ込む。引っ込むのと同時に、青い点が一つ、私の足元に落ちた。小さな光の粒。落ちたのに、コードは繋がっていない。粒は勝手に転がり、円筒の照明の周りをくるりと回って、茂みの裂け目へ吸い込まれた。

そのとき、茂みの奥で“増える”気配がした。

目が一つ増える。点が一つ増える。

誰かの影が、暗がりとして取り込まれるたびに、植え込みの中の星が一つ増える。

顔がない人が、私の横を通った。

いや、顔がないのではない。見えないのだ。視界の端で、通行人の顔だけがぼやけて、光の粒みたいに崩れていく。背丈や服の色は分かるのに、目鼻がどうしても定まらない。植え込みの青い目だけが、異様にくっきりしている。

私は円筒の照明を見た。

そこに映っていたのは、私ではなかった。

ガラスの内側に、子どもの手形がいくつも重なっていた。内側だ。外から触れたのではない。光の中から押し当てたみたいに、指の腹がぺたりと貼りついている。手形は小さく、指は細く、数が多すぎた。ひとつ、ふたつではない。何十もある。

背中に息がかかった。

振り向いても、誰もいない。

人は多いのに、私の後ろだけ空洞だった。通行の流れが、私を避けているのではない。私の周りだけ、“通行が抜け落ちている”。

植え込みが、もう一度瞬いた。

今度は、青い点の列が、波のように走った。走りながら形を作る。子どもの輪郭。頭、肩、腕、胴、足。光で縁取られた小さな人型が、茂みの中で立ち上がる。顔の位置には、青い点が二つ。近すぎる距離で、こちらを見ている。

私は思わず目を閉じた。

閉じても、見えた。

瞼の裏に、青い点が焼き付いて、増えていく。人型が、こちらへ一歩近づく。枝葉の摩擦音が、足音みたいに規則正しくなる。冷たい腕の感触が、まだ手首に残っている。

目を開けたとき、植え込みは“きれいなイルミネーション”に戻っていた。

青と白の点が、規則通りに瞬いている。円筒の照明もただの足元灯だ。人の流れはまた太くなり、笑い声と音楽が戻ってくる。さっきまで私の周りにあった空洞が、嘘みたいに埋まる。

けれど、ひとつだけ戻らなかった。

植え込みの一角、ちょうど円筒の光のすぐ横に、暗い人型の抜けが残っている。

そこだけ、どんなに点滅が巡っても光が入らない。

まるで、誰かがそこに立ったまま、光を全部吸ってしまっているみたいに。

翌日、手首に青い点の跡ができていた。

内出血ではない。点状の痕が、関節に沿って並んでいる。触ると、少しだけ冷たい。クリスマスが近づくほど、点は増えた。増えるたびに、植え込みの前で人の流れが、ほんの一瞬だけ痩せる。

あの茂みは、数を数えている。

通り過ぎた人の数ではない。

“戻ってこなかった人”の数を。

そして、数え終わるまで、あそこは毎年きれいに飾られる。

青い星が増えるほど、見失う顔が増える。

誰も気づかないまま、植え込みの奥で、ひとりぶんの空洞が、またひとつ出来上がっていく。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –