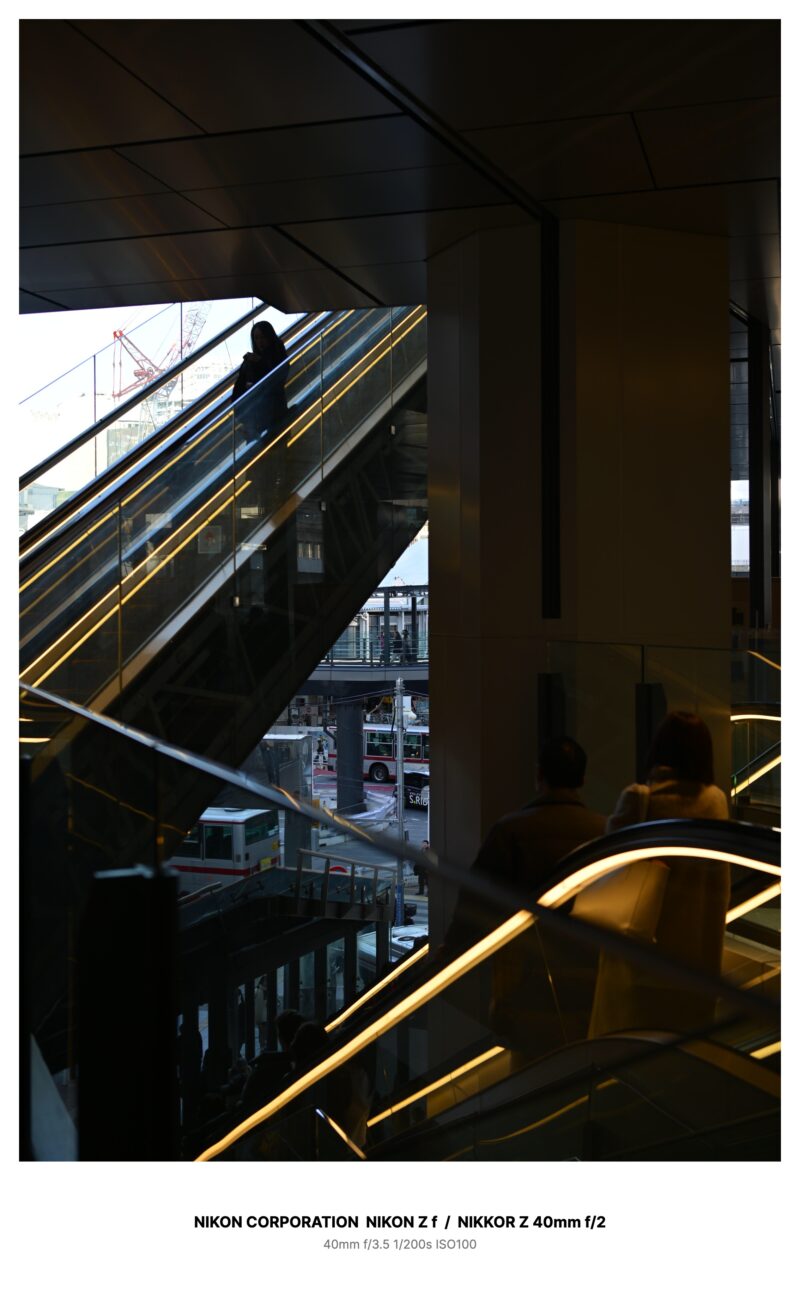

駅ビルの中は、昼でも薄暗い。金色のラインを灯したエスカレーターが斜めに走り、ガラスの欄干が街の光を冷たく返す。外のバスロータリーや工事のクレーンが見えているのに、ここだけ別の箱の中みたいに静かだった。

その交差するエスカレーターの中段に、黒いフードの人がいた。上の段を、降りてくる方向。顔は影に沈んでいるのに、輪郭だけは妙にくっきりしている。片手を口元へ寄せ、電話をしているようにも見えた。

次の日も、その次の日も、同じ場所に同じ角度でいる。駅は混むし、時間も違う。それなのに、あの人だけがいつも“途中”で止まっているみたいだった。立ち止まれないはずの段の上で、止まったまま降りてくる。

おかしいと思ったのは、下のエスカレーターで上がっていく二人組を見たときだ。背中を追い越すように、上段の黒いフードがすれ違う。その瞬間、ガラスの内側で光が一度だけねじれた。

二人組の肩のあたりから、もう一つの影が伸びた。影は床に落ちず、上段へ向かって“登った”。まるで階段の手すりをつかむみたいに、金色のラインを伝っていく。次の瞬間、上段の黒いフードがほんの少しだけ、重たくなった。

それ以来、交差点みたいに重なるその場所を通るたび、誰かの影が“ひとつ上”へ吸い上げられるのが見えるようになった。本人たちは気づかない。影だけが、段差を越えていく。越えた影は、フードの中へ収まっていく。

ある晩、駅ビルの中で急に空調の音が遠のいた。金色のラインだけがやけに明るく、周囲の黒い壁は穴みたいに深い。上段のフードが、いつもの場所でいつものように降りてくる。

その日は、ガラスに映る自分の姿が遅れて見えた。ほんの一拍遅れて、反射が追いついてくる。遅れた反射のほうが先に瞬きをして、口元に手を運んだ。

電話なんてしていないのに。

上段のフードが、こちらを見た。見た、というより、フードの奥の暗がりが私の輪郭を測った。金色のラインが、裁縫の針みたいに光っている。段の継ぎ目が、縫い目のように見えた。

足が勝手に、エスカレーターへ乗った。動く段に乗せられた瞬間、靴底が“吸い付く”感触がした。段の溝が掌みたいに足を掴み、離さない。速度は変わらないのに、距離だけが伸びていく。

交差点が来た。上段と下段が重なる、あの場所。ガラスの向こうで、外の街が一瞬だけ逆再生した。バスが後ろへ滑り、クレーンが巻き戻るように戻り、通行人の歩幅が巻き上げられる。

その瞬間、私の影が足元から剥がれて、上へ登った。

影は軽々とガラスを越え、金色のラインを伝い、上段のフードの中へ入っていく。代わりに、フードの中から何かが落ちてきた。重く、冷たく、輪郭のない“空っぽ”が、私の足元へ戻ってきた。

次に瞬きをしたとき、私は上段にいた。黒いフードをかぶっていた。口元へ手が上がり、そこに見えない受話器を当てる形になる。喉が動くのに、声は出ない。出ても届かないことを、身体が先に知っている。

下段には、誰かがいる。背中が二つ。ゆっくり上がっていく。私の視界は、その二人組の影を追った。影が段の溝に裂け、上へ登ってくるのを待った。

待つ、という感覚だけが残り、時間が薄くなっていく。

降り切っても終わらない。上段の途中で、また途中に戻る。駅ビルの内部が、私をこの“途中”に縫い付けている。ガラスは鏡じゃない。縫い目を隠すための皮膜だ。金色のラインは、吸い上げるための道筋だ。

そして私は、毎日ここにいる。

ひとつ上の段に。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。