夕方の風は、いつもこの場所だけ冷たかった。

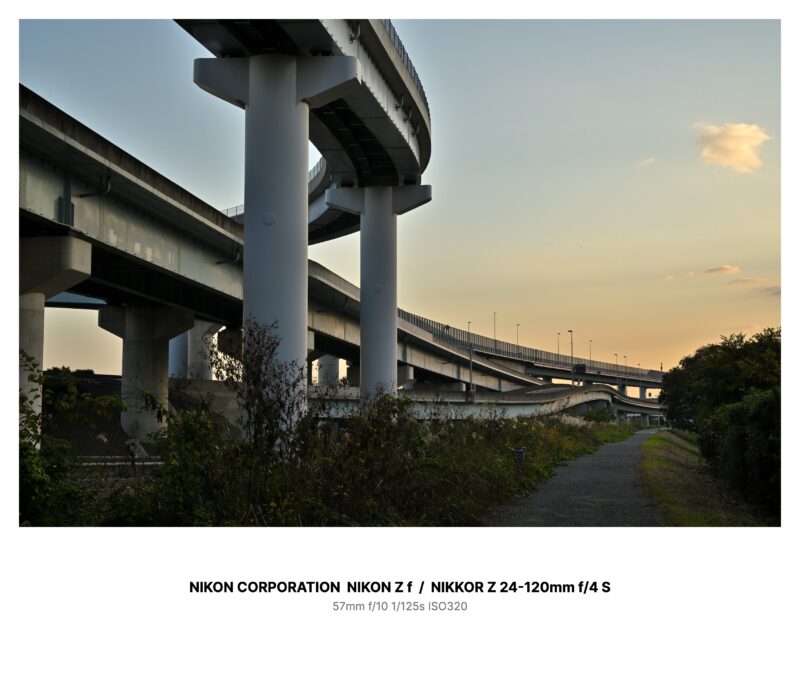

高架が何層にも重なり、白い柱が空を支えている。夕焼けはやわらかいのに、足元の道は薄暗く、草が伸びて舗装の端を隠していた。

私はここを「抜け道」と呼んでいた。駅から家まで、車道を避けて歩ける細い道。

上を車が走れば振動が落ちてくるはずなのに、ある日から音だけが消えた。タイヤの摩擦も、風切りも、遠いクラクションも。高架の下だけが、息を止めたように静かだった。

静けさに慣れてしまうと、些細なものが大きく聞こえる。自分の靴底が小石を噛む音。草むらの揺れ。柱の表面をなぞる風。

そして、頭上から落ちてくる「砂」の音。

最初は工事の粉塵だと思った。けれど、落ちてくる粒はやけに温かく、指でつぶすと湿っていた。鉄の匂いがした。

見上げると、曲線を描く道路の裏側が、夕日の残りで鈍く光っている。金属の梁。黒い影の帯。そこに“何か”がいるようには見えない――その瞬間までは。

柱と柱の間。道路が緩やかにカーブして折れていく部分の、影がいちばん濃いところ。

影は、ただの暗がりではなかった。縁がわずかに膨らみ、呼吸のように収縮していた。腹の内側みたいに、ゆっくり、ゆっくり。

私は足を止めた。

頭上の「影」が、こちらの動きに合わせて少しだけ形を変えたからだ。まるで、見下ろすために首を傾けるみたいに。

その日から、ループが始まった。

帰り道のはずなのに、歩いても歩いても同じ柱に戻る。

目印にしている草の塊が、同じ角度で揺れている。遠くに並ぶ街灯の細い棒も、数えても数えても増えない。背中側へ曲がっていく高架の線だけが、いつも同じ場所で同じようにたわんでいる。

携帯を見た。時刻はずっと同じだった。

夕焼けが褪せない。空の淡い橙が、終わるべきところで止まっている。

それなのに、暗さだけが少しずつ増していく。地面の影が濃くなる。草の奥が黒くなる。自分の指先が知らない色になる。

また、砂が落ちた。

今度は首筋に当たり、冷たくて痒かった。反射的に手で払ったら、掌に薄い“糸”が絡みついた。髪の毛のようで、でも髪より硬い。引っ張ると、糸は上へ戻ろうとした。見えない釣り針で天井に繋がっているみたいに。

私は糸を握ったまま、恐る恐る見上げた。

影の帯の縁から、指が一本ぶら下がっていた。いや、指ではない。骨の形だけをした細い突起。白い柱と同じ色をしているのに、柱より生々しい。

それは、ゆっくりと“曲がった”。

こちらへ向けて。招くでも、指すでもなく、ただ関節のないものが折れ、私のいる場所をなぞった。

次の瞬間、頭上の道路裏が、肌になった。

鋼の継ぎ目が消え、黒い梁の隙間が柔らかくうねり、薄い湿り気が光った。夕焼けの色を吸い込んだ天井は、巨大な喉の奥のように脈打っていた。

砂だと思っていた粒は、そこから零れていた。乾いた粉ではなく、内側の“かさぶた”が剥がれ落ちる音だった。

私は走った。

走っているのに、景色が進まない。靴は地面を蹴り、息は切れ、草は左右に流れるのに、柱の位置だけが変わらない。

高架のカーブが、頭上でひとつの輪になって閉じていく。開いていた空が細くなる。空の色が、輪の内側へ吸い込まれる。

ふと、足元の道がわずかに“上り”になった。

確かに、ここは平坦だったはずだ。なのに、身体が前傾になる。重力が変わる。

私は立ち止まり、恐る恐る振り返った。

来た道が、ゆるやかに“下って”いた。

私のいる場所が高い。ありえない。高架の下で、地面が盛り上がるはずがない。

なのに、白い柱だけはまっすぐで、何も変わっていない顔をしている。

頭上から、何かが落ちてきた。

砂でも糸でもない。影そのものだ。薄い皮膜みたいな黒が、ふわりと私の肩を撫でた。冷たく、重い。触れたところから服の色が消え、肌の輪郭が曖昧になった。

次に見上げた時、そこには“人の形”があった。

道路裏の肌に、何体も貼り付いている。手足が伸び、背骨が浮き、顔の位置だけが不自然に平らで、目があるはずの場所が暗い穴になっている。

全員、こちらを見ている。穴がこちらを向いている。

そのうちの一体が、私の真上でゆっくりと剥がれた。

剥がれる、というより――“落ちる”のではない。

重力が私のいる側から、頭上の側へ反転したみたいに、私の身体のほうがふっと軽くなった。足裏が地面を掴めなくなる。世界が裏返る。

白い柱が、遠ざかる。

草の匂いが、下へ落ちていく。

夕焼けが、輪の中で凍ったまま、私を見送っている。

最後に聞こえたのは、車の音だった。

生きている世界の、当たり前の轟き。

それが、頭上ではなく“足元”から響いた時、私は理解した。

ここは、道路の下ではない。

道路の裏側――“頭上にいるもの”の住処に繋がる、境界の縫い目だ。

翌日、私は帰らなかった。

抜け道の草むらに、誰かが落としたような糸くずが残っていたという。

触ると、指先が温かく濡れた。鉄の匂いがした。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –