湖の貸しボート置き場は、閉店後がいちばん賑やかだ。

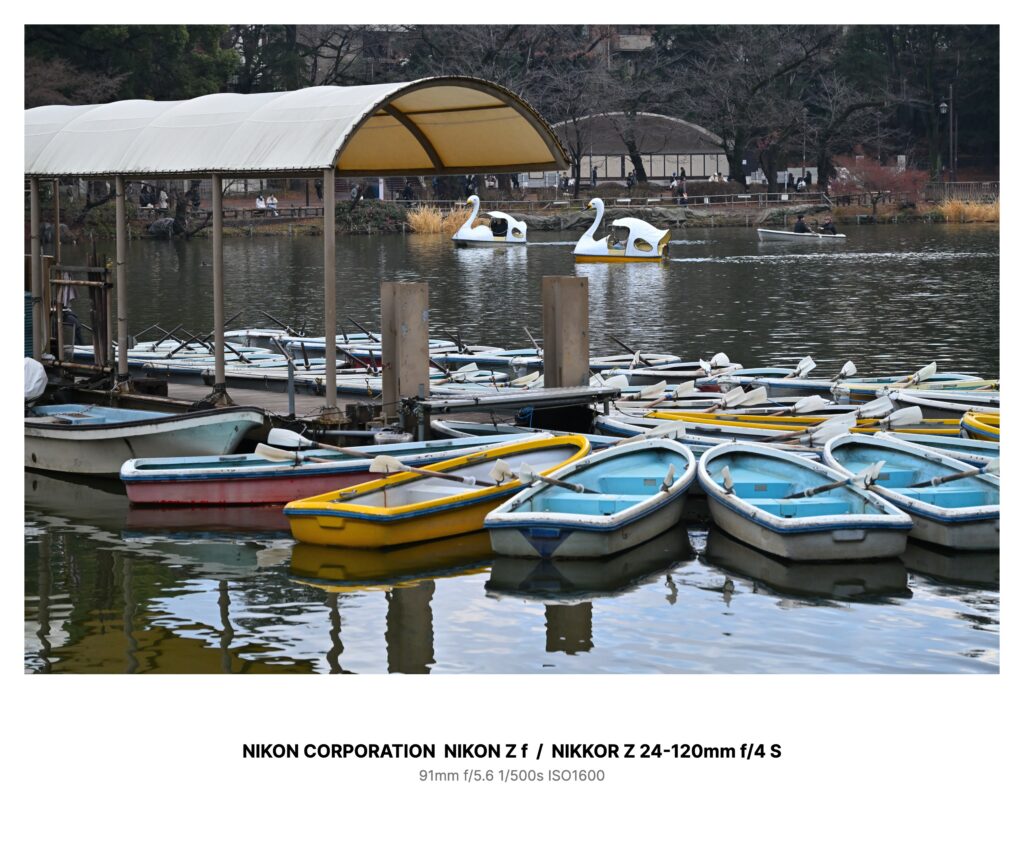

水を吸った木のきしみ、オールが乾く音、金具が冷えて鳴く音。屋根付きの桟橋の下に並んだ小舟は、昼間よりも整然としているはずなのに、いつも一隻だけ乱れている。

その舟は、縁だけが黄色い。中は青く塗られていて、雨が入るはずもない天幕の下で、なぜか座席のくぼみに水が溜まっている。誰かが濡れたまま座っていったように、じっとりとした尻の形で。

最初は客のいたずらだと思って、雑巾で拭いて、オールをきちんと揃えた。

翌日も、その翌日も、黄色い縁の舟だけが濡れていた。オールは左右が入れ替わり、まるで誰かが“漕いだ順番”をもう一度なぞったみたいに、柄の握る部分だけが黒ずんでいく。

湖面には白鳥ボートが浮かぶ。白くて、やけに綺麗で、目だけが不自然に真っ黒い。

夕暮れに沖を見ると、白鳥が二羽、同じ速度で進んでいる。乗っているはずの人影は見えないのに、水だけが割れていく。ペダルの音もしない。

ある晩、閉店後に一羽が岸へ戻ってこなかった。

仕方なく小舟を出して、白鳥ボートを引き寄せた。近づくほど、あの黒い目が“こちらを見ている”感じが増していく。目玉の奥が濡れている。涙みたいに、光だけがにじむ。

客席の扉を開けると、誰もいない。

ただ、床に一枚の写真が落ちていた。インスタント写真みたいな小さな紙。撮られたのは、まさにこの湖だった。屋根付き桟橋、青い舟の群れ、黄色い縁の舟、そして白鳥ボート。

違うのは一点だけ。

写真の桟橋には、“空席”がない。ぎゅうぎゅうに舟が詰まっていて、そのぶん、湖面に映る影も濃い。なのに現実では、いつも一隻分だけ隙間がある。まるで、写真のほうが先に「数」を知っているみたいに。

写真を持ち帰って、従業員のロッカーにしまった。

翌朝、ロッカーを開けると、写真が二枚に増えていた。どちらも同じ構図。どちらも同じ湖。

ただ、二枚目には、黄色い縁の舟の中に“誰か”が座っている。

顔がない。

首から上が、水面の反射みたいに揺れて、どこにも焦点が合わない。代わりに手だけがはっきりしていた。青い座席に置かれた指先。爪の間に黒い泥。水草の繊維。皮膚のふやけ。

その夜、黄色い縁の舟を確かめに行った。

座席のくぼみは、また濡れている。雑巾で拭っても拭っても、底から水がにじみ出す。まるで舟そのものが、湖面の“裏側”とつながっているみたいに。

ふと、水面に映った舟の列を見た。

現実の舟は空っぽなのに、反射の中では、全部の舟に誰かが乗っていた。肩をすぼめ、膝を抱え、濡れた髪を垂らして。こちらへ顔を向けているのに、目がない。口もない。

その中で、黄色い縁の舟だけが――反射でも空っぽだった。

反射のほうの空席は、こちらにゆっくり近づいてきた。

水面の上を滑るのではなく、水面の“下”から押し上げるように、形だけが浮いてくる。

舟の中に水が溜まっていく。桟橋の板は乾いたままなのに、舟の内側だけが、湖になっていく。

足元で、何かがオールに触れた。

柄が、勝手に回る。左右のオールが同時に持ち上がり、見えない肩が力を入れたみたいに、舟がわずかに揺れた。

誰もいないのに、“漕ぎ出す準備”だけが整っていく。

白鳥ボートの黒い目が、岸辺でぬらりと光った。

泣いているのではない。濡れているだけだ。湖の水を、目の奥に溜め込んでいるだけ。

その水は、いずれ空席へ戻すための水だ。

黄色い縁の舟の座席に、手形が浮かんだ。

ふやけた指が、青い塗装の上に沈む。押されるたび、舟の中の水位が上がる。

息を吸う場所を探すように、水が“胸”まで来た瞬間、反射の中の無数の空席たちが、一斉にこちらへ顔のない顔を向けた。

私は逃げた。

桟橋を渡っても、背中に水の匂いが追いすがる。

振り返ると、舟の列は何事もなかったように整っていた。ただ一隻、黄色い縁の舟だけが、きっちり中央の隙間に収まっている。

翌日、忘れ物箱に写真が入っていた。

屋根付き桟橋、青い舟の群れ、黄色い縁の舟、白鳥ボート。

そして写真の端に、見覚えのある背中が写っている。私だ。

舟を漕いでいる。

オールは二本のはずなのに、写真では三本、動いていた。

三本目の柄を握る手だけが、水面の下から伸びていて、指先がこちらの手首に、優しく添えられている。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。

(c)TRUNK-STUDIO – 画像素材 PIXTA –