夕方の帰宅ラッシュで混む通りを、私はいつも同じ路線バスで通り抜けている。

車内の明かりに縁どられた窓は、外の景色を額縁みたいに切り取って見せてくれる。その中に、最初に「違和感」を見つけたのは、九月の終わり頃だった。

窓の向こう、チェーン店の並ぶ交差点。

小さな横断歩道を、二人の子どもが並んで歩いていた。白いダウンを着た子と、リュックを背負った子。話しながら、ゆっくりと斜め前に渡っていく。

バスは信号で止まり、その前を彼らが横切る――ただそれだけの、ごく普通の光景だ。

翌日も、またその翌日も、彼らはいた。

白いダウンの子は、少し背が低い。歩幅の大きいリュックの子に合わせようと、小走りになりかけては止まり、何かを言って肩をつつく。

信号が青に変わるまでの数十秒、私はいつも同じ位置の窓から、そのやり取りを眺めていた。

一週間もすると、私はほとんど無意識に彼らを探すようになった。

そして、ある日ふと気付いたのだ。

――二人の動きが、毎日、ほとんど同じだということに。

白い子が一歩遅れて、リュックの子の袖を引くタイミング。

渡り始める位置、縞模様のどの線の上で足が揃うか。

信号が点滅し始めた瞬間に、リュックの子が少し顔を上げて車の列を見る角度。

全部が、昨日と重なって見えた。

気持ち悪くなって、わざとスマホを見たり、窓とは逆側の広告を眺めたりしてみた。

けれど視界の端には、必ず二人の小さな影が、渡りかけた姿勢のまま揺れている。

決定的だったのは、残業でいつもより二時間遅いバスに乗った夜だ。

いつもならとっくに真っ暗になっている時間。店の明かりだけが道を照らす。

「さすがにこの時間は、もう家にいるだろう」と思いながら、私は例の窓を覗き込んだ。

そこに、いた。

白いダウンとリュック。

街灯の下、薄い影を引きずりながら、やはり並んで横断歩道を渡っている。

周りを見回しても、他に子どもの姿はない。親もいない。

二人だけが、車の列とバスの間を、毎日同じ速度で横切っていく。

その夜、私は怖くなって、家に帰るなりスマホの地図であの交差点を確かめた。

表示されたストリートビューの中にも、横断歩道は写っていたが、人影はない。

代わりに、写真の掲載日が、三年前の秋で止まっていることだけが、やけに目についた。

翌日、職場でその話をすると、同僚の一人が眉をひそめた。

「その交差点さ……昔、事故があったんだよ」

彼は、少し声を落として続けた。

「夕方、子ども二人が横断歩道を渡っててさ。信号は青だったのに、右折の車が止まりきれなくて……。ほら、その少し先にバス停あるだろ? そこにいた人たちが、みんな見てたって」

血の気が引いていくのを感じた。

彼は、それ以上詳しくは話したがらなかったが、最後にこう付け加えた。

「それ以来、あの時間帯は“横断しきるまで見ちゃいけない”って、地元の人は言うらしいよ。途中で目が合うと、向こうも立ち止まるから、ってさ」

その日の帰り、私はどうしても窓を見ずにいられなかった。

バスが交差点に差しかかる。

視界の端で、横断歩道の白い線がスーッと流れていく。

そっと顔を向けると、やはり二人はいた。

ただ、いつもと違ったのは、彼らが途中で止まっていたことだ。

横断歩道の真ん中、ちょうど植え込みの切れ目のあたりで、二人ともぴたりと足を止め、同時にこちらを向いた。

車内の光が反射して、細部までは見えない。

それでも、窓越しにまっすぐこちらを見上げているのが分かった。

顔の輪郭は子どもそのものなのに、目だけが不自然に深く、黒く沈んでいるように見えた。

息を飲んだ瞬間、バスがゆっくりと動き出した。

視界が横に流れる。

横断歩道が途切れ、コンビニの看板が現れ、電柱が過ぎていく。

それでも、窓の隅にはまだ二人分の影が、追いかけるように張り付いていた。

「……やめてくれ」

小さく呟いて目をそらしたとき、車体の外側を何かが叩くような音がした。

コン、コン、と、子どもの拳くらいの軽い衝撃が二度。

誰も気づかないのか、車内は相変わらずざわめいたままだ。

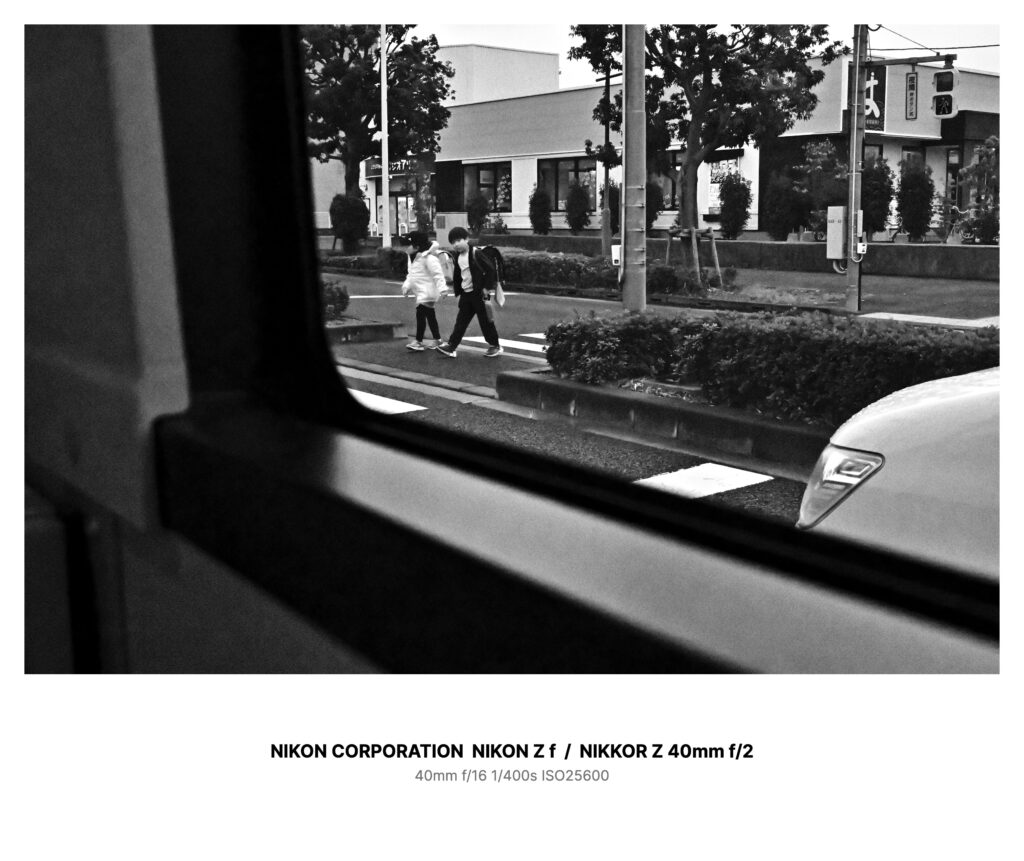

家に着くと、私は震える手でスマホを開き、無意識のうちに撮っていたらしい写真を見つけた。

車内から外を撮った、一枚のモノクロ写真。

窓枠の向こうに、横断歩道を渡る二人の小さな背中。

白いダウンとリュック。手を振り上げかけた、その一瞬。

まさに、今朝見た光景そのままだった。

日付を見ると、一週間以上前に撮られている。

そんな写真を撮った記憶はない。何より、スマホのカメラをモノクロ設定にした覚えもなかった。

翌朝、私はそれを同僚に見せた。

「ほら、これ。例の子どもたち」

彼は画面を覗き込み、少し眉を上げた。

「……普通の写真じゃん。たまたま通りかかったところ撮っただけでしょ。にしても、なんでわざわざ白黒にしたの?」

「勝手に、こうなってた」

そう答えると、彼は冗談めかして笑ったが、その笑い声が妙に遠く聞こえた。

席に戻って、私はもう一度写真を開いた。

さっきまで横断歩道の中央にいたはずの二人が、画面の隅に寄っている。

窓枠のすぐ手前、車体の影の中に、すりガラス越しのような顔が二つ、ぴったりと張り付いているように見えた。

瞬きをしても、その位置は変わらない。

けれど、画面を閉じてもう一度開くたび、輪郭がわずかに濃くなっていく気がした。

まるで、こちら側のガラスに、少しずつ焦点を合わせてきているみたいに。

それから私は、あの路線バスに乗るのをやめた。

遠回りでも、一本手前の停留所で別の系統に乗り換える。

それでも、ときどきスマホの中の写真は、通知もないのにアルバムの一番上に浮かび上がってくる。

昨日、久しぶりに確認すると、二人の姿はもう横断歩道にはいなかった。

代わりに、窓のこちら側――私がいつも座っていた席の通路に、足を半歩踏み入れたところで止まっている。

細いスニーカーのつま先が、車内の床の模様と重なって見えた。

写真の中で、窓の外は相変わらず夕方のままだ。

しかし、ガラスに映り込んだ車内には、昼も夜も関係ない。

次にシャッターが切られるとき、あの席に座っているのは、きっと私ではないだろう。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。