この街に引っ越してきてすぐ、会社の先輩に変なことを言われた。

「煙突が見えるあの大きい交差点、あるだろ。夜の七時過ぎたら、“こっち側の歩道寄りの車線”には絶対止まるなよ」

冗談めかして笑っていたが、声だけは妙に真面目だった。

仕事帰りに通りかかるたび、その言葉を思い出す。

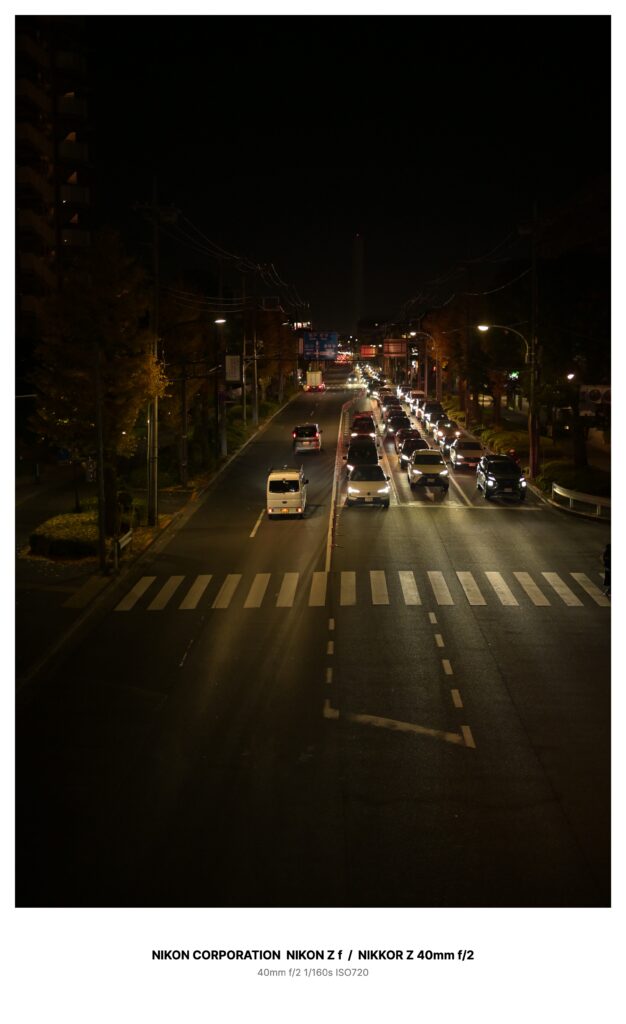

歩道橋の上から見下ろすと、道路はセンターラインを挟んで左右に分かれている。

左側が、俺たちの走る市内行きの二車線。

右側が、対向の三車線だ。

対向車線の三本は、いつもヘッドライトがぎっしり並んでいる。煙突のある工場の方角から、白い光の列がずっとこちらへ流れてくる。

こっち側はと言えば、市内行き二車線のうち、中央寄りの一本だけに、赤いテールランプが素直に列を作る。

おかしいのは、もう一本のほうだ。

歩道にいちばん近い車線だけが、夜になると、なぜかぽっかり空いてしまう。

右折レーンでもバス専用でもない。ただの直進車線だ。路面標示も他と同じ白い矢印なのに、信号待ちの列は、どうしてもそこだけ避けるように伸びていく。

たまたまかと思って何日か眺めてみたが、雨の日も、金曜の夜も、状況は変わらない。

一度だけ、県外ナンバーの車が、その空いている車線にすっと入っていくのを見たことがある。

けれど、そのときは信号がすぐ青に変わり、他の車列に紛れてしまって、特に何も起きたようには見えなかった。

「なんであそこ、誰も並ばないんですかね」

ある日、別の先輩から聞いたこの話を、先輩の吉岡と一緒に歩道橋を渡りながらぶつけてみた。

「さあな。俺も詳しくは知らねえよ」

吉岡は肩をすくめた。

「昔から“あそこは空けとけ”って年寄りが言うらしいけどな。通り道だとかなんとか……くだらない怪談だろ。地元の連中は本気で気にしてるみたいだけど」

半分あきれたように笑う吉岡を見て、俺もなんとなく安心した。

そういう“土地の話”は、どこにでもある。

——そう思っていた。

数週間後のことだ。

取引先からの帰り道、俺と吉岡はそれぞれ自分の営業車で、連なって市内へ戻っていた。

時刻は七時半を少し回ったところ。例の交差点が近づくと、案の定、俺たちの前には赤信号の列が伸びていた。

中央寄りの車線はぎっしりだ。ブレーキランプが坂の途中まで連なり、前の車の屋根が黒い影みたいに重なっている。

そのすぐ左、歩道寄りの車線には、誰もいない。白い横断歩道が、まるごと一本分、きれいに露出している。

ナビの到着予定時刻は、約束より五分遅れを示していた。

空いている車線に入りさえすれば間に合う、という計算が頭をよぎる。

ハンドルを切ろうとして、俺は踏みとどまった。

あの忠告と、年寄りの「通り道」という言葉を思い出したからだ。

ミラー越しに見ると、後ろから来た吉岡の車が、ウインカーを出しているのが見えた。

彼の車は、ためらいなく歩道寄りの車線へ滑り込み、俺の斜め前に出た。

助手席越しに、彼がこちらを振り返り、口だけで「空いてるぞ」と笑う。

フロントガラス越しに、煙突の細い影が夜空に伸びている。信号はまだ赤のままだ。

そのときだ。

煙突の根本あたりから、黒い筋が一本、路面に落ちたように見えた。

街灯の光の中で、アスファルトの色が、そこだけ夜よりも濃く沈んでいる。

黒い筋は、ゆっくりとこちらへ伸びてきた。

よく見ると、それは影だった。だが、何かの影なのかがわからない。

人の形、と言っていいのかもしれない。

ただし、常識外れに長い。

頭は電線の高さを越えていて、胴は細く、足だけが異様に長い。

足は二本。ちょうど、俺たちの車線とは別の、「歩道寄りの車線」にぴったり沿っていた。

一歩、また一歩と、影の足が地面を踏むたび、アスファルトの表面が一瞬だけざらつき、路面標示の白線がかすんで消える。

まるで、踏まれた部分だけが、見えないどこかへ沈んでいるみたいだった。

周りの車は、誰もクラクションを鳴らさない。対向車線のヘッドライトは、何事もないように流れていく。

影が視界の中央を横切っているのに、その存在に気づいているのは、俺だけのようだった。

影は、吉岡の営業車の真後ろまで来ると、そこで足を止めた。

車体の輪郭が、後ろから押されるようにぐにゃりと歪む。

テールランプの赤が、影の黒に吸い込まれて、じわじわと暗くなっていく。

俺は思わずドアを開けかけたが、体が動かなかった。

全身の力が抜け、ペダルから足が滑りそうになる。

影の片足が、ゆっくりと持ち上がる。

次の瞬間、その足は、吉岡の車の屋根のあたり——ちょうど運転席の真上——に、ぺたりと落ちた。

ぬめった布を床に叩きつけたような、低い音が聞こえた気がした。

目を瞬いたときには、そこに車はなかった。

歩道寄りの車線は、さっきと同じように、きれいに一本分だけ空いている。

吉岡の車がいたはずの場所には、路面の濡れた跡すら残っていなかった。

信号が青に変わる。

俺の前の列がゆっくりと動き出し、仕方なくアクセルを踏む。

空いている車線は、そのまま誰にも踏まれずに残され、緩やかに煙突の方角へと伸びていった。

対向車線のヘッドライトだけが、何事もなかったかのように流れていく。

その夜、吉岡は帰ってこなかった。

翌日、会社に警察が来た。

吉岡の行方を尋ねる刑事の口ぶりから察するに、行方不明扱いになっているらしい。

「営業車は見つかってるんです」

刑事の一人がそう言った。

「ごみ焼却場の敷地の裏手でね。エンジンも鍵もそのまま、荷物も手帳も置きっぱなしで。ただ……」

「ただ?」

「運転席だけが、何かに長いこと座られていたみたいに、シートが異常に沈んでいてね。人間一人分の重さじゃ、ああはならないと思うんですよ」

後で同僚に聞いたところによると、交差点の信号機には、車両感知用のセンサーが埋め込まれているらしい。

あの日のログを確認したところ、歩道寄りの車線だけが、七時二十四分から二十六分のあいだ、何度も反応していたという。

「でもな、映像には何も写ってないんだってさ」

同僚は声をひそめて言った。

「感知器は“何かが通った”って言ってるのに、カメラには、空っぽの車線しか写ってない」

その話を聞いてから、あの交差点で空いている車線を見るたびに、足の裏がじんわりと冷たくなる。

地元のドライバーは、誰もそこに並ぼうとしない。後ろから来た車がうっかりそのレーンに入ろうとすると、ヘッドライトをチカチカさせて、さりげなく教えてやる。

理由を口に出す者はいない。

ただ、煙突の赤いランプが点る時間帯になると、みんな暗黙の了解で、一本分の道を空けておく。

あそこは、市内行きの車線のひとつじゃない。

とっくに車ではなくなった何かが、毎晩、焼却場から街へ歩いてくるための——ただそれだけの、細く黒い通り道なのだ。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。