その踏切は、昔から「どこにもつながらない踏切」と呼ばれていた。

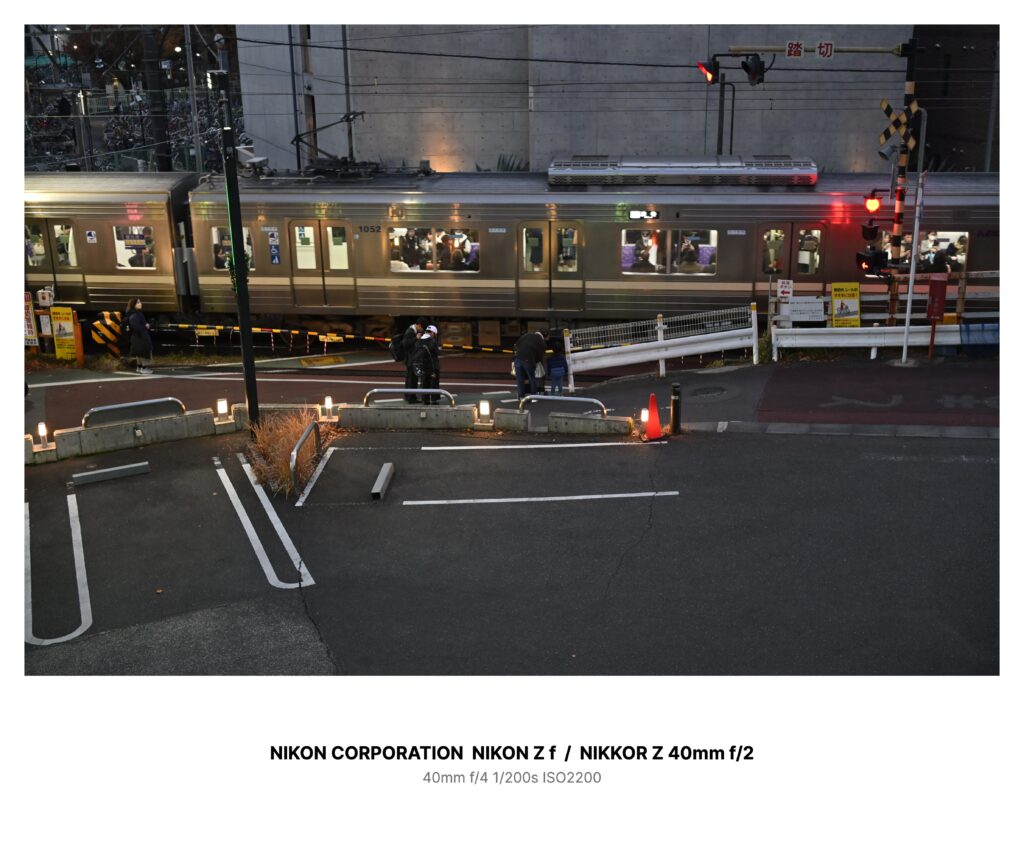

写真を見ればわかるように、電車の向こう側には道路がないように見える。線路を挟んで道が途中で切れ、赤い警報灯だけが宙に浮かんでいるみたいに。

けれど実際には、道路は線路に対して斜めに走っていて、通過する電車の車体に隠れてしまっているだけだ。

それを知っている地元の人間からすれば、ただの撮影角度の問題にすぎない。

それでも、子どものあいだでは別の説明が広まっていた。

――踏切の先は、「子どもだけの駅」につながっているんだって。

――電車の窓に押しつけられてる顔、あれ全部、そこから乗ってきた子なんだよ。

危ないからと、親たちが踏切で遊ぶことをきつく叱るうちに、そんな物語が生まれたのだろうと、大人になった今では思う。

◇

数年ぶりに帰省した晩、私はその踏切の上にある小さな立体駐車場の二階から、ぼんやりと下を眺めていた。

冬の夕方、まだ空は完全には暗くなく、街灯と電車の室内灯がせめぎ合う時間帯だ。会社帰りの人がぎゅうぎゅうに詰まった車両が、警報音を残して通り過ぎていく。

遮断機の手前では、何組かの親子連れが足を止めていた。

ベビーカーを押している母親、手をつないだ父親と幼い男の子。写真にも写っている、あの親子だ。

そのとき、ふいに昔の出来事を思い出した。

小学校の同級生に、鉄道が好きな男の子がいた。

いつも電車の形式番号を暗記していて、下校時間になるとランドセルを家に放り込んで、この踏切まで走ってくる。

父親と一緒に列車を眺めるのが日課で、二人並んで線路を見つめている後ろ姿は、近所の名物みたいになっていた。

ある冬の日、その子の父親は、なぜか一人で踏切に立っていた。

子どもの姿はなかった。

不思議に思っているうちに、帰りのラッシュの電車がやってきて、踏切の周りは警報音に包まれた。

電車が通り過ぎる一瞬、私は線路から少し離れた歩道にいた。

走り抜けていく銀色の車体、その連なった窓ガラスに、奇妙なものを見た。

窓という窓に、子どもの顔が押しつけられていた。

曇りガラスに額をくっつけて中を覗くみたいに、十も二十も、同じくらいの年格好の子どもたちが、ぺたりと貼りついてこちらを見ている。

その後ろに、大人の乗客の影が、まるで背景の模様のように薄く揺れていた。

私は目の錯覚だと思った。

スピードのせいで、いくつかの顔が連続して重なって見えただけだろう、と。

ところが、父親のほうは違ったらしい。

電車が通り過ぎたあと、彼は遮断機をにらみつけたまま、かすれた声でこう言った。

「……あいつ、あそこにいた」

それからしばらくして、その家には警察が出入りするようになった。

子どもが突然いなくなったのだと、近所の噂で聞いた。

誘拐の線も疑われたが、結局手がかりは見つからず、あの父親はやせ細って、町から姿を消した。

◇

駐車場の手すりにもたれながら、私は下の景色を眺め続けた。

あの頃と違って、踏切の周辺は整備され、歩道には小さなライトが並んでいる。

車止めのコンクリートブロックの向こうには、白線だけが引かれた空の駐車スペース。

警報機が鳴りだした。

線路脇の親子が、自然と足を止める。

男の子は、父親の手からするりと抜けて、遮断機のぎりぎりまで駆け寄った。

私は思わず身を乗り出した。

それでも、父親はすぐに追いつき、背中を押さえて止めた。

男の子は不満げに振り向き、何かを訴えるように父親に話しかけている。

その視線の先を追って、私はようやく気づいた。

彼が見ているのは、電車そのものではない。

もうすぐ入ってくるはずの車両の方向ではなく、踏切の先――電車に隠れて見えなくなる、あの斜めの道路の向こう側を、じっと見つめているのだ。

やがて、ホームを出た電車のライトが遠くに光った。

金属のきしむ音が近づいてくる。

私は反射的に、車体の窓ガラスを凝視した。

電車が踏切に差しかかった瞬間、私の視界は淡い光で縫いとめられた。

窓という窓に、やはり顔が並んでいた。

今度は、はっきりと「子どもだ」とわかる顔だった。

髪の長さも、表情も、服の色も、みんなばらばらなのに、どの顔も、同じ方向を向いている。

踏切の手前ではなく、その少し先――写真では空白に見える、電車の向こうの斜めの道路のあたりを。

顔のいくつかは、窓ガラスに頬を押しつけたまま、口だけを動かしていた。

私には何を言っているのかわからない。

ただ、その動きが妙にゆっくりで、音のない呼吸のように見えた。

電車の騒音に紛れて、男の子の声だけがかろうじて聞こえた。

「……あっち、行きたい」

父親の手が、びくりと震えた。

次の瞬間、車体が完全に踏切をふさぎ、親子の姿は見えなくなった。

私の耳には、警報音とレールを滑る金属音しか届かない。

電車が通り抜けていく間、私は目を閉じなかった。

窓の中の子どもたちは、ずっと同じ場所を見ていた。

やがて最後尾車両が過ぎ、がこん、と線路の継ぎ目の音が遠ざかる。

踏切の遮断機が上がり、赤いランプが消えた。

親子は、まだそこにいた。

男の子は、さっきと同じように遮断機のそばに立っていたが、今は父親の手を握りしめている。

その顔つきが、どこか違って見えた。

さっきまで、列車を待ちきれないような落ち着きのなさがあったのに、今は妙におとなしく、遠くの何かを観察するような目をしている。

父親はしゃがみ込み、何度も男の子の名前を呼んでいた。

呼びかけられるたびに、子どもは一拍おいてから返事をする。

まるで、自分に向けられた名前が、少しだけ他人のものに感じられているかのように。

やがて二人は、斜めの道路を駅とは反対側へ歩いていった。

男の子は一度だけ振り返り、線路の向こうを見つめた。

その視線を追うようにして、私は空っぽの駐車スペースを見下ろす。

アスファルトの色の濃淡、白線、車止め、倒れたままのコンクリート片。

何も変わっていないはずだった。

ただ、その一角だけ、ほんのわずかに濃く影がたまっているように見えた。

そこに、電車の窓からこちらを見ていた子どもたちが、列を作って静かに立っている光景が、頭から離れなかった。

あの踏切を通る親子は、必ず子どもを前に立たせる。

危ないはずなのに、なぜかみんな、そう並ぶ。

そして電車が通り過ぎたあと、時々、子どもの表情や仕草が「少しだけ違う」と感じることがある――そう語る人は少なくない。

踏切の向こうの道路は、本当はちゃんと続いている。

けれどあの夕方、走り去る電車の窓に並んだ顔を見てしまってから、私はもう、完全に信じ切ることができなくなっている。

あの線路の向こうには、地図には載らない、子どもだけの駅があるのではないか。

電車の車内で窓に張りついている子たちは、そこで乗り込んできて、外にいる誰かと席を交換する順番を待っているのではないか――そんな考えが、冗談では済まされないほど、はっきりと形を持ってしまったからだ。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。