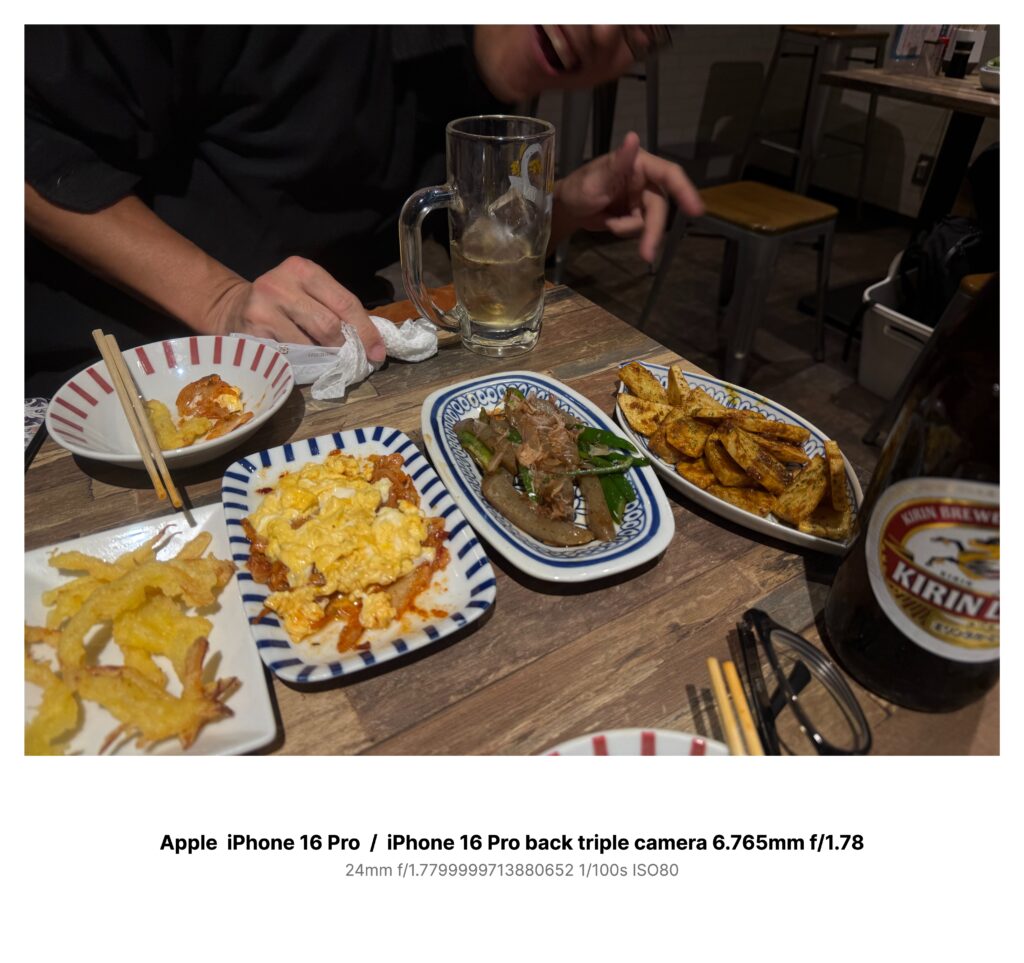

背の高いジョッキに、氷がゆっくりとぶつかった。乾いた店内の音の中で、その音だけが水中のように遠い。三人で飲んでいた。目の前には揚げた根菜、卵の崩れた皿、冷えた瓶。誰がどれを頼んだかは、もう曖昧だ。

向かいの友人が、急に席から身を乗り出し、こちらへ笑いかけてきた。グラスの縁が歯の列に見えるほど近く、指は何かを指す仕草で宙に固まっている。笑っているのに、息が当たらない。声も、まるでガラス越しの口パクみたいに遅れてくる。

そのとき、テーブルの上のじゃがいもが、ふっと整列した。まるで「こっち」と示す矢印の形に。誰も手を触れていないのに、表面の香辛料の粉だけが滑って跡を残し、皿の上に細い線を引いた。私は反射的に目で追ってしまった。矢印の先には、畳まれた紙ナプキンと、濡れた手がある。友人の手は上に見えているのに、もう一つ、卓の縁から生えるように、濡れている手が。

「だれ?」と口に出したつもりだったけれど、私の声は卵の皿の上で止まり、湯気みたいに拡散した。耳が詰まる。店の奥で椅子の脚がこすれる音、瓶に残る空気の泡が弾ける小さな音、すべてが順番を失くし、散らばって聞こえる。

濡れた手は、紙ナプキンをじわりと握りつぶした。滲んだ水は、ジョッキの結露より少しだけ冷たそうに見えた。矢印の列は、次に私の眼鏡へ向きを変える。テーブルの端に置いたフレームの内側、レンズの奥の曲面に、友人の笑い顔が映り、そして別の角度から、同じ笑い顔が重なった。二つの「笑い」がぴたりと合わさらず、ずれた部分だけが顔の部品からはみ出している。歯が一本余計で、指が一本足りない。

「よかったな、来れて」と、友人が言った。声がやっと届いた。けれど口の動きは別の言葉を形作っている。私は、合わせ鏡の奥から覗くもう一つの笑いが、私の反応を待っているのだと気づいた。遅れてくる声の方は優しく、目の前の口は音のない悪態をついている。その違いに気づいた瞬間、濡れた手が私の手首を軽く叩いた。——拍子を取るみたいに、二回。

私のグラスの氷が、二回、内側の壁を叩いた。耳の奥でも、二回、心臓ではない拍が鳴った。友人の顔が角度を変えるたび、ずれた「笑い」は少しずつ合っていく。合うたびに、店の音も正常に戻る。椅子の脚の軋み、皿の触れ合う音、隣席の笑い声。最後の一本の歯が揃う角度になったら、私はここにいられなくなる。誰の乾杯に混ざったのか、判別できなくなるからだ。

私は急に立ち上がり、精算を申し出た。友人は驚いた顔で笑い、濡れた手は、ナプキンを元の形に戻すよう畳み始めた。目の前の笑い顔は、もう息を当ててくる。温度が戻ったのだと分かった。ジョッキの氷が、三回目を叩いた。私はそれを合図に、眼鏡をポケットにしまった。

会計を終えて振り返ると、友人はまだ同じ角度でこちらを見ていた。ずれは完全に消えている。けれどテーブルの上、揚げ物の影にだけ、濡れた指の跡が残っていた。スパイスの粉が、そこに沿って薄く溝を作っている。「また来い」と読める気がした。いや、読ませられたのだ。私の中にできた、二回の拍の隙間で。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。