昼、渋谷の角を曲がると、風が変わった。

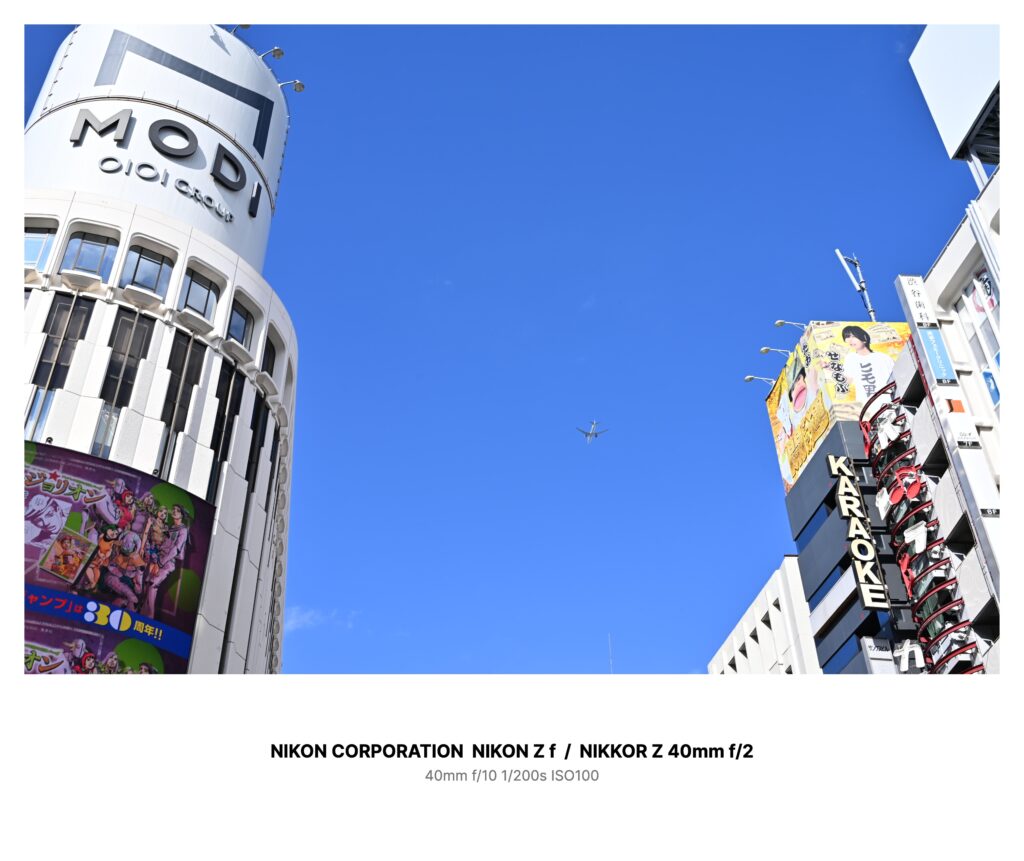

白い円筒のビルの上面と、黒い縦の「KARAOKE」の看板のあいだ――ちょうど真ん中の空に、小さな飛行機が浮いていた。浮いて、いた。進まない。音だけが、街の雑踏に混じって一定の高さで鳴り続けている。

最初は目の錯覚だと思った。信号が変わる間、十数秒。カフェのレシートを受け取る間、数分。戻って見上げると、機影はまだ、同じ角度で翼を傾けている。

歩道で立ち止まっているのは自分だけで、周りは誰も空を気にしない。ビルの丸い外壁に反射した雲の形だけが、時間を測る砂時計みたいに、ゆっくり滑っていく。

三回目にそこを通った日、異変は地上にも降りてきた。

KARAOKEのネオンが昼なのに微かに唸り、看板の縁を走る赤い装飾が、風もないのに攣ったように震えた。

向かいのビルの掲示、色鮮やかなポスターの人物が、わずかに上目遣いに変わっている気がして、目を離せない。

耳の奥では、航空機のエンジン音がいつまでたっても“手前のまま”で、遠くにも近くにもならない。音の距離感が、固定されていた。

四回目。いつもの角で、見知らぬ男が隣に立っていた。

白いシャツの襟だけが、やけに新しい。彼は空を見上げたまま言う。

「止まる時は、誰かの時間が抜ける時です」

「は?」と言い返したつもりが、喉が乾いて音にならない。

振り向くと、もうそこに男はいなかった。代わりに、自分のスマホの通知欄に、未読のメッセージがひとつ増えている。

差出人は――覚えがあるはずなのに、名前が読めない。文字が黒いノイズのように潰れている。

画面を閉じてもう一度見ても、やはり滲んだままだ。

それからは簡単だった。

朝、ひとり、空を見上げる。

昼、ひとり、横断歩道を渡る。

夕方、ひとり、KARAOKEの看板の根元で影が伸びるのを眺める。

機影は毎回、針の先みたいに同じ場所に刺さっている。変わるのは、街のほうだ。

数日前まであった靴屋が、別の店になっている。

信号機の青の色味が、ほんのわずかに冷たくなった。

行き交う人の顔が、並べ替えられたトランプのように、知らない配列で歩いていく。

五回目の空は、少しだけ違った。

機体の胴体に、黒い窓がいくつも並ぶ。その一つに影が寄り、内側から、誰かが外を覗いている。

覗いている“誰か”は、こちらを知っている目をしていた。

思い出せない。喉の奥に、名前の形をした空洞ができて、そこに風が通る。

すると、機影が、わずかに動いた。翼の先が、紙一枚ぶんだけ前へ。

抜け落ちた名前のぶんだけ、時間が先へ進むのだと、身体で理解する。

夜、連絡先を辿る。

「誰だっけ」と指で何度もスクロールするが、ひとつ、またひとつ、アイコンが見知った他人になっていく。記憶に小さな穴が空き、その穴は翌朝には舗装されて、跡だけが残る。

次の日も角を曲がる。空は良く晴れ、白いビルは清潔に光っている。

KARAOKEの看板の端の電球が一本だけ切れて、縦文字の途中で途切れた。読めなくなった一文字が、胸の中の空洞にぴたりと合う。

六回目。

空の真ん中で止まっていた機影が、風に乗って動き出す。

歓喜のような、喪失のような音が街を撫で、通りの鳥が一斉に飛び立つ。

その瞬間、誰かの笑い声が、耳元で崩れた。録音を数回コピーした末にできる微細な歪み、あの笑い方。

ああ、やっと思い出せた――と思った時には、もうその名前は自分の中に居場所を失っていた。

ふと見下ろすと、影が一つ、足元から消えている。

自分のものか、他人のものか。確かめる前に、信号が青になった。渡らないと、取り残される。

横断歩道を渡りながら振り返ると、空は何事もなかったかのように空の色で、機影はどこにもない。

それでも、わかる。

ここをもう一度通れば、また別の“止まり”に遭うだろう。

そして次に動く時、またひとつ、街から誰かが抜ける。

それが、自分の順番でない保証は、どこにもない。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。