安全担当だった先輩が教えてくれた。

「うちの現場に一本だけ、廃棄できない看板がある。撤去日に必ず“次の工区”へ手配されるやつだ」

理由は経費でも再利用でもない。

その看板は、貼り出した瞬間から周囲の“境界”を吸い集める。

関係者とそれ以外、内と外、許可と不許可——人が毎秒無意識に引いている線が、反射材の網目に絡みとられてゆく。

日が暮れると、区画は不自然なまでに“区切れて”しまう。人同士の会話がところどころで途切れ、誰も隣の作業と混ざらなくなる。ミスが起きにくい反面、そこにいたはずの誰かの話も急に続きが思い出せなくなる。

撤去のたび、試しにその看板を置いていったことがあったという。

翌日から空き地なのに、フェンスがなくても人が“入らない”。近道のはずが、通勤客は必ず遠回りを選ぶ。重機もトラックも、誘導員の合図を受け取り損ねたように、目に見えない線でつまずく。

工事は終わっているのに、場所だけが「作業中」をやめない——まるで注意そのものが跡地に固着してしまったみたいに。

だから看板は移される。

境界を持ち運ぶ容器として、“区切りっぱなし”の力を新しい現場へ引きはがすために。

置き去りにすると、その土地は永遠に「ここから先は誰も入らない」という性質を残す。逆に燃やしたり割ったりすれば、吸い込まれた境界が一気に拡散し、町のあちこちに細かい「立入禁止」が湧く。横断歩道の途中で足が止まり、会議の最中に言葉が届かず、家族の一席だけ空気が隔てられる——見えないフェンスだらけの生活になる。

看板の図案の男が、ときどき「止める」から「招く」に見えるのは、その移送の合図だ。

次の工区へ境界を連れていくとき、あの手は新しい敷地のどこに線を引くべきかを示している。

だから関係者は捨てない。

捨てた瞬間、線が野に放たれて、彼ら自身が“関係の外側”へ押し出されてしまうからだ。

縁起でもないと笑う人は、裏面の注意書きを見ればいい。

いつからか印刷にはない一行が、反射材の下に透けている——

「撤去の前に、境界を移せ」

誰が書いたのかは誰も覚えていない。けれどこの文言だけが、毎回新品の看板に取り替えても、必ずまた滲み出てくるのだという。

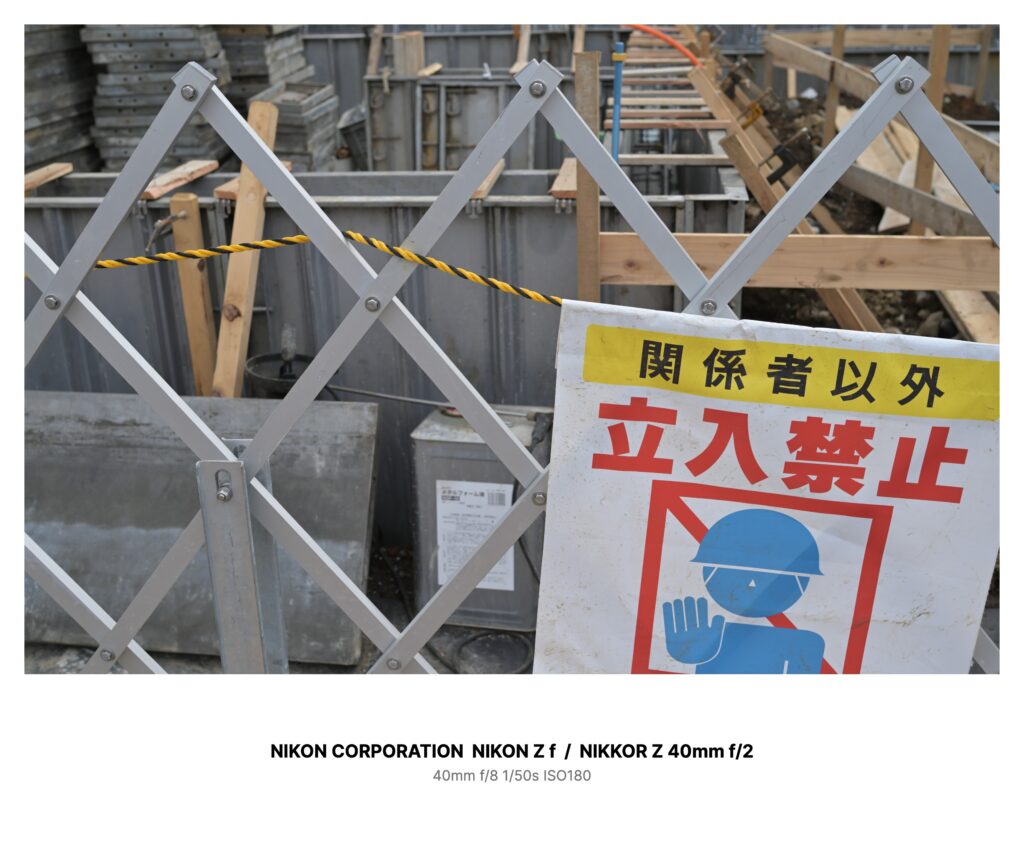

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。