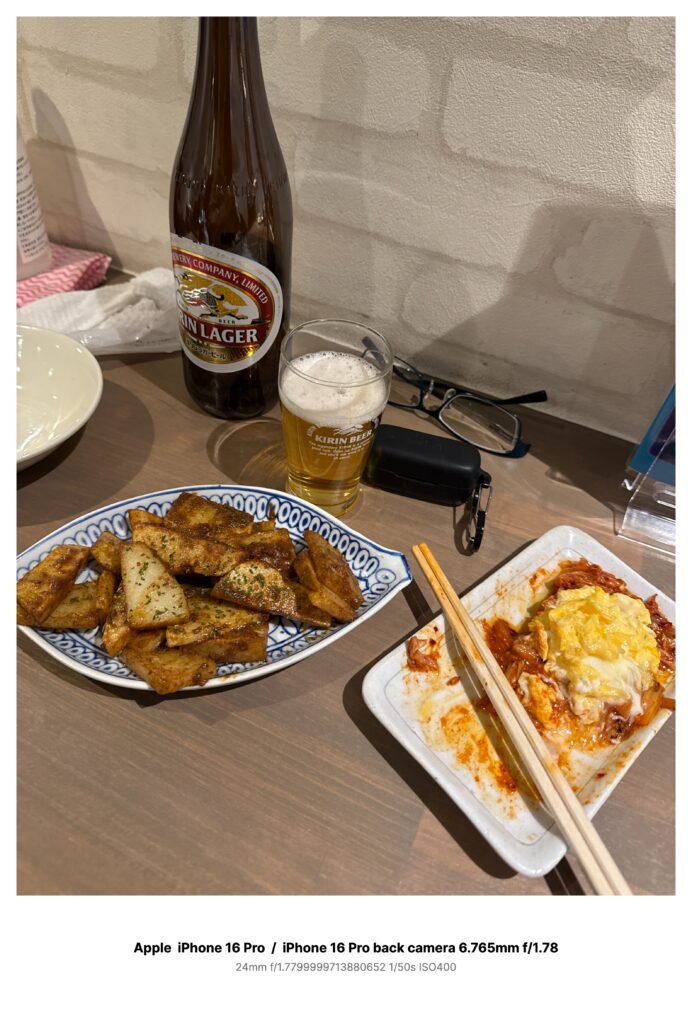

居酒屋のカウンターに腰を下ろし、瓶ビールを注文した。

料理が運ばれ、グラスを傾けながらふと壁に視線をやると、妙なことに気づいた。

白い漆喰の壁に、なぜか濡れたような染みが浮かんでいる。

ただの水跡に見えるのに、じっと眺めていると輪郭が人の横顔のように見えてきた。

口を開いたような影の部分から、かすかに音が漏れる。

——カン、カン、と。

厨房の音ではない。耳に近いところで、誰かがコップを指で叩いているような乾いた響きだ。

ビールを飲むと、その音に合わせるように壁の「口」が大きく開き、皿の上の料理が冷えていく。

卵焼きに伸ばした箸が、まるで壁の奥へ吸い込まれるように震え、持ち上がらなかった。

視線を逸らした瞬間、壁の顔は消えていた。

だが、残されたビールの泡がまるで囁くように、耳元で音を続けていた。

「カン、カン……カエレ……」

その夜、店を出てからもしばらく、耳の奥であの音が止まらなかった。

この怪談は、実際の写真から着想を得て構成されたフィクションです。